Prévision des orages violents - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Alerte

Si le potentiel se réalise et que les orages commencent à s'organiser selon les patrons connus que le prévisionniste aura repéré grâce à sa surveillance, il enverra des alertes météorologiques pour des régions en val des orages. Celle-ci selon diffusée par les médias et sur les réseaux de diffusion du service national de météorologie (comme Radiométéo au Canada). Les personnes et les autorités, comme les services de police, prendront alors certaines mesures qui peuvent aller jusqu'à l'évacuation.

Responsabilités

Une bonne compréhension du développement des orages et des techniques efficaces de prévision sont donc essentielles à la sécurité des personnes et des biens. Naturellement, les météorologues ne peuvent empêcher les orages violents de se produire mais des événements comme la série de tornades de l'Oklahoma du 3 mai 1999 montrent que les météorologues peuvent sauver de nombreuses vies en lançant des alertes à temps. Chaque pays développe ses propres expertises et met l'emphase sur les phénomènes qui affectent le plus leur territoire.

Aux États-Unis subissent régulièrement une variété d'orages violents et ont mis sur pied un centre national de recherche sur le sujet, le National Severe Storms Laboratory. Un centre national, le Storm Prediction Center, envoie des messages de prévision du potentiel orageux jusqu'à huit jours à l'avance. Ce même centre émet des messages de veille prévenant la population du développement d'orages qui ont une très forte probabilité de produire des phénomènes violents. Les prévisionnistes essaient d'avoir un préavis entre une et six heures. Finalement, les bureaux locaux du National Weather Service lancent les alertes lorsque les orages violents sont repérés ce qui donne en général un préavis d’une heure ou moins. Ce système à trois niveaux de vigilance permet à la population et aux différents intervenants d'être d'abord sensibilisés au potentiel puis de suivre de près l'émission des alertes au stade final.

Certains autres pays, comme le Canada, ont des structures similaires. D'autres mettent en scène plusieurs intervenants. Ainsi en France, c'est le système dit de Vigilance qui transmet les avis selon un code de couleurs. Il s’agit d’une collaboration entre les météorologues de Météo-France, la direction de la Sécurité civile, la délégation à la Sécurité et à la circulation, la direction générale de la Prévention des risques et l'Institut de veille sanitaire.

Certains pays ne mettent l'emphase que sur la prévision de certains phénomènes seulement, comme la grêle, qui sont plus courants et moins sur d'autres. Par exemple, lors de la tornade en Val-de-Sambre de 2008, aucune alerte de tornade n'a été émise car même si le risque était prévisible, les moyens de détection et les réseaux d’alerte étaient malheureusement insuffisants pour rendre possible le suivi. Cependant, une haute vigilance aux orages violents était en vigueur.

Taux de réussite

Aux États-Unis, les statistiques sur les taux de réussite des veilles et alertes envoyées sont calculées depuis longtemps. Le Severe Local Storms Unit (SELS), l'ancêtre du National Severe Storms Laboratory, a commencé la prise de données à propos des veilles. Une veille est considéré utile si au moins un orage violent a causé des dommages dans la zone et la période visée. En 1973, ce taux était de 63% et il avait augmenté à 90% en 1996.

Une autre façon de savoir l'amélioration est de calculer le pourcentage d'événements violents couverts par une veille versus ceux non couverts. Seulement 30% se produisaient dans une zone en veille en 1973 alors que c'était 66% en 1996. Si on parle seulement des tornades significatives, F2 à F5 selon l’échelle de Fujita, 42% tombaient dans des zones en veille en 1978 mais ce pourcentage est monté à 95% en 1995. L’habilité des prévisionnistes américains du SPC à discriminer entre ce type de tornades et les autres types de phénomènes violents (grêle, vents, etc.) s'est donc grandement améliorée.

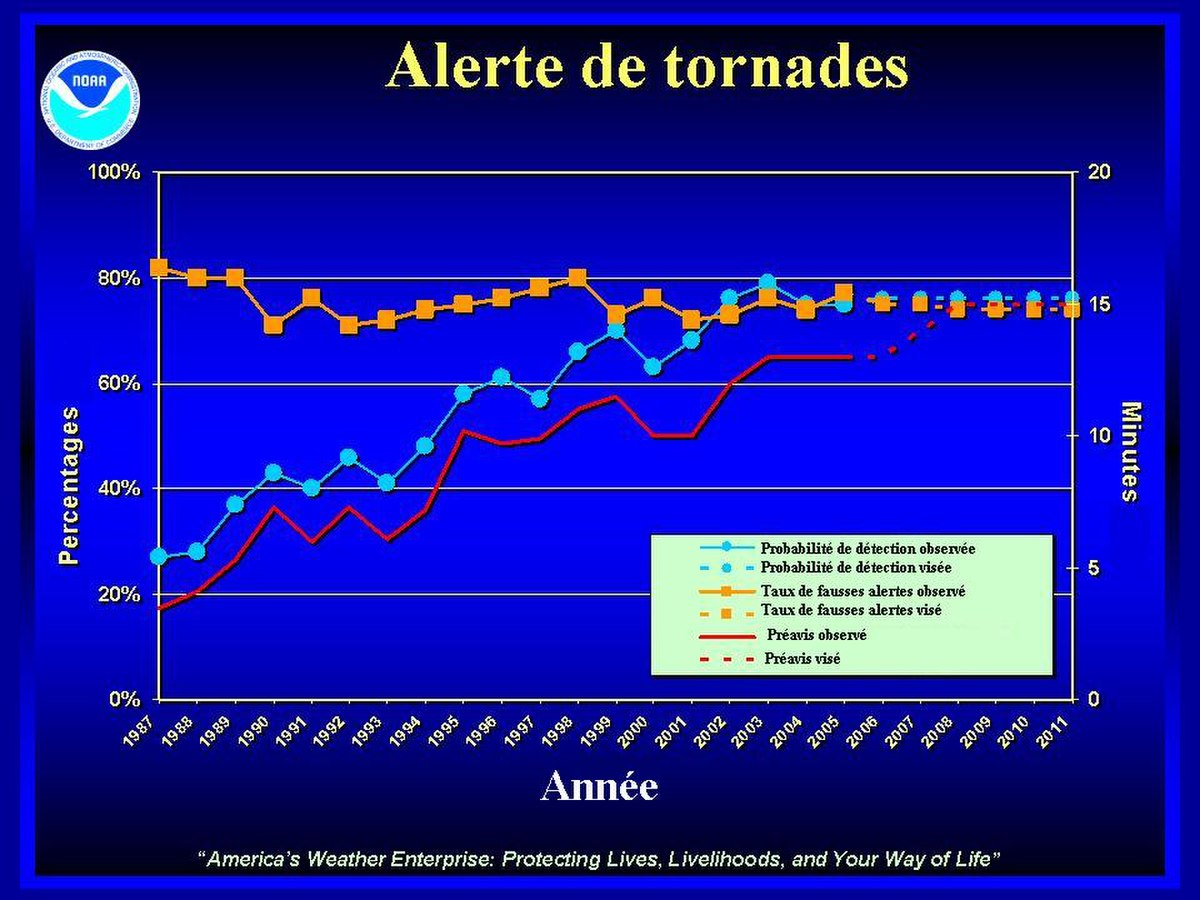

Les statistiques sur les taux de réussite des alertes sont tenues par le National Weather Service avec les données recueillies par chacun de leurs bureaux locaux. La probabilité de détection pour les différents phénomènes est en hausse graduelle comme pour celle des veilles. On voit dans le graphique à droite l'évolution de la probabilité de détection, du préavis et du taux de fausses alarmes pour les alertes de tornades. En 2005, le taux de réussite tend vers 80 % et le préavis vers 15 minutes.

Le taux de fausses alertes est encore élevé pour les tornades (76%) mais les statistiques montrent qu'il est plus bas pour les autres phénomènes. Une étude par le bureau du NWS du bureau d’Atlanta, montre que ce taux est de 40 à 50% pour tous les phénomènes confondus dans les zones urbaines mais qu'il augmente à 70% pour les secteurs ruraux. L’étude conclue que dans ces derniers, il est plus difficile d'obtenir une confirmation des phénomènes qui affectent des zones isolées et donc que les statistiques sur le taux de fausses alarmes sont probablement meilleures que les rapports annuels du NWS ne le suggèrent.