Prévision des orages violents - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Surveillance

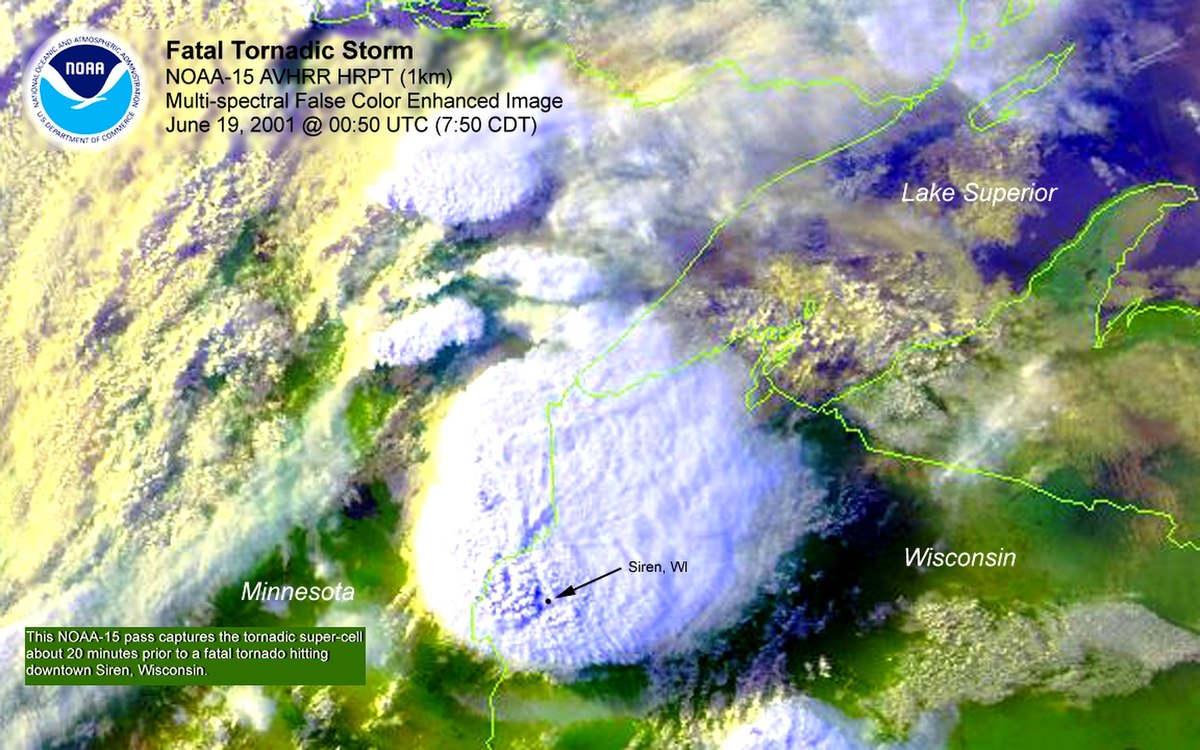

Par la suite, il suit la formation d'orages grâce aux radars météorologiques, aux satellites et autres données d'observations. En utilisant les techniques de prévision immédiate, il envoie des alertes lorsque le potentiel donne des signes de se réaliser. Les radars donnent des informations sur le taux de précipitation, dont la possibilité de grêle, et des patrons caractéristiques de rotation dans les orages. Ils couvrent les régions les plus populeuses. Les satellites couvrent, quand a eux, la majorité de la surface de la Terre et sont disponibles dans le spectre visible (VIS : 0,5 à 1,1 µm) et l'infrarouge (IR : 10 à 13 µm). Le premier permet de voir la texture des nuages et le second la température de leurs sommets. Il existe également un capteur de 6 à 7 µm qui donnent de l'information sur l'humidité dans le milieu de la troposphère, permettant de voir la position et le mouvement des masses d'air.

Images satellitaires

Voici une liste des indices que le prévisionniste recherche sur les images satellitaires :

- il observe le sommet d'un orage de ce type par satellite météorologique. Si on remarque une suite caractéristique de « bulles » ascendantes, constituées de nuages qui s'élèvent entre deux et quatre kilomètres au-dessus du niveau supérieur du nuage principal avant de retomber dans la masse nuageuse, cela indique que le courant ascendant dans le nuage est particulièrement intense (voir Sommet protubérant). Tous les éléments atteindront alors un niveau exceptionnel ;

- une partie du nuage formé dans la bulle est soufflé en aval de celle-ci par le vent de haute altitude, formant un V caractéristique dans l'image satellitaire ;

- la température du sommet du nuage indique également son extension verticale. Le météorologiste peut en déduire le niveau de développement de l'orage en utilisant son analyse thermodynamique ;

- dans le cas de lignes d'orages, la forme de la bordure arrière avec des échancrures lui indique que le courant-jet des niveaux moyens est en train de descendre vers le sol ce qui augmentera les rafales descendantes ;

- il peut également noter la position du front de rafales autour de l'orage grâce à la formation de cumulus qui pourront devenir de nouveaux cumulonimbus ;

- il note également le dôme d'air froid qui descend de l'orage par le dégagement total derrière les cumulus. C'est une zone stable qui est défavorable à la convection.

Radar, foudre et observations

Voici une liste des indices que le prévisionniste recherche sur les images des radars météorologiques :

- il regarde les données des radars et compare le patron vertical et horizontal des échos pour voir s'ils correspondent à la structure d'un orage supercellulaire, multicellulaire avec surplombs, ligne de grain, etc. (voir orage) : voûte d'échos faibles, écho en crochet, grain en arc, etc. ;

- il a également l'aide des algorithmes Doppler associés à son programme de traitement de données radar pour attirer son attention sur certains points plus difficiles à suivre comme la présence de mésocyclones, de la signature tornadique de rotation, de zones de convergence ou de divergence des vents, etc.

En plus :

- il surveille le taux de foudre. S'il assiste à une forte variation du taux de foudre avec un groupe d'orages potentiellement violents ou à un changement de négatif à positif de la polarité des éclairs, il peut en conclure : au développement rapide (montée du taux), au moment de leur plus grand potentiel (descente du taux) ou même à la possibilité de tornades s'il y a un « trou » de foudre au sein de l'orage ;

- il regarde les stations de surface pour un indice sur la concentration de l'humidité, les sautes de vents, etc. afin de raffiner son analyse de la zone menacée par les orages ;

- il note toutes les informations qu'il reçoit d'observateurs volontaires ou de chasseurs d'orages pour compléter son image mentale de la situation.

Évidences sur le terrain

La population en général peut contacter les services météorologiques de leur région pour les informer des orages qui les affectent et qui donnent des conditions de grêle, de vents forts à violents, de tornades et de pluies diluviennes. Des volontaires sont également formés par les services nationaux, comme le National Weather Service aux États-Unis, pour reconnaître les signes avant-coureurs des orages violents et de contacter rapidement les météorologistes. On compte parmi ces volontaires les services de police, les radioamateurs et les chasseurs d’orages.

Les signes caractéristiques d’une supercellule vue du sol sont :

- un sommet très élevé avec une enclume et une bulle nuageuse dépassant l’enclume ;

- la présence d’un arcus à l’avant de l’orage qui indique un front de rafales ;

- la présence d’un nuage-mur vers l’arrière de l’orage qui indique un fort courant ascendant. Sa rotation peut indiquer le développement d’une tornade.

Les orages multicellulaires et les lignes de grain sont visibles comme des lignes orageuses compactes précédées de vents forts.