Prévision des orages violents - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Techniques d'extrapolation

Une fois l'analyse du potentiel violent faite, le prévisionniste doit prévoir le déplacement des masses d'air et des déclencheurs d'orages. Jusqu'à l'avènement des ordinateurs et des modèles de prévision numérique du temps, il ne pouvait qu'extrapoler le déplacement de ces caractéristiques qu'avec l'histoire antérieure. C’est-à-dire qu'il suivait le déplacement des systèmes, des courant-jets, etc. à partir des données prises à toutes les 6 heures en altitude et des données de surface à toutes les heures.

Depuis les années 1970, les modèles météorologiques sont apparus et se sont graduellement améliorés. Leur résolution était de plus de 10 km ce qui ne permettait cependant pas de résoudre l'échelle des orages. Ces modèles opérationnels permettaient malgré tout de prévoir le déplacement des déclencheurs d'orages à plus long terme que la seule extrapolation.

Durant les années 1990, des modèles à moins de 10 km de résolution permirent de paramétriser la convection, c’est-à-dire d'utiliser les équations de fines échelles qui simulent directement le comportement des masses d'air instables et des orages. Ceux-ci, comme le MM5 américain, ont été développés grâce à l'étude de cas réels et sont demeurés un certain temps dans le domaine de la recherche. Durant les années 2000, des versions en temps réel, comme ARPEGE et AROME de Météo-France et le GEM-LAM d'Environnement Canada, ont été mis à la disposition des prévisionnistes. Ils peuvent ainsi voir les orages que ces modèles développent comme s'ils regardaient une image en trois dimensions au radar. Cependant, ces modèles sont très coûteux en temps informatique et ne peuvent être roulés que pour de courtes périodes et des domaines limités.

Le météorologiste fait donc son analyse, regarde où les modèles déplacent ses trouvailles et regarde les modèles à fine échelle pour raffiner sa prévision. Cependant, il doit toujours se méfier des résultats des modèles qui sont sujets à des erreurs de prévision. Finalement, il obtient ainsi une zone où les orages sont probables et des sous-zones où ils peuvent être violents. Il essaie ensuite de délimiter des zones plus petites à l'aide de sa connaissance des effets locaux qui peuvent concentrer la convection : brise de lac, réchauffement des pentes de montagnes, vallées convergentes, etc.

Après tout ce travail, le prévisionniste enverra des cartes telle celle-ci pour prévenir la population des risques potentiels. Il enverra des bulletins de type veille météorologique par la suite si la convection commence à se matérialiser.

Analyse et repérage du potentiel d’orages violents

Le météorologue travaillant à la prévision des orages violents, aussi appelé prévisionniste, doit évaluer les éléments qui favorisent le développement des orages. Il doit ensuite estimer l’intensité de ces données tant du point de vue thermodynamique que de celui des déclencheurs dynamiques afin de déterminer les régions où ces paramètres atteignent des niveaux critiques pouvant causer des dommages. Ce travail suit essentiellement la même technique que Fawbush et Miller de 1948 mais avec des éléments plus récents sur la combinaison des différents déclencheurs pour déterminer le type de phénomène violent susceptible de se produire. Ces derniers éléments sont tirés des recherches en modélisation des orages.

Formation des orages

Thermodynamique

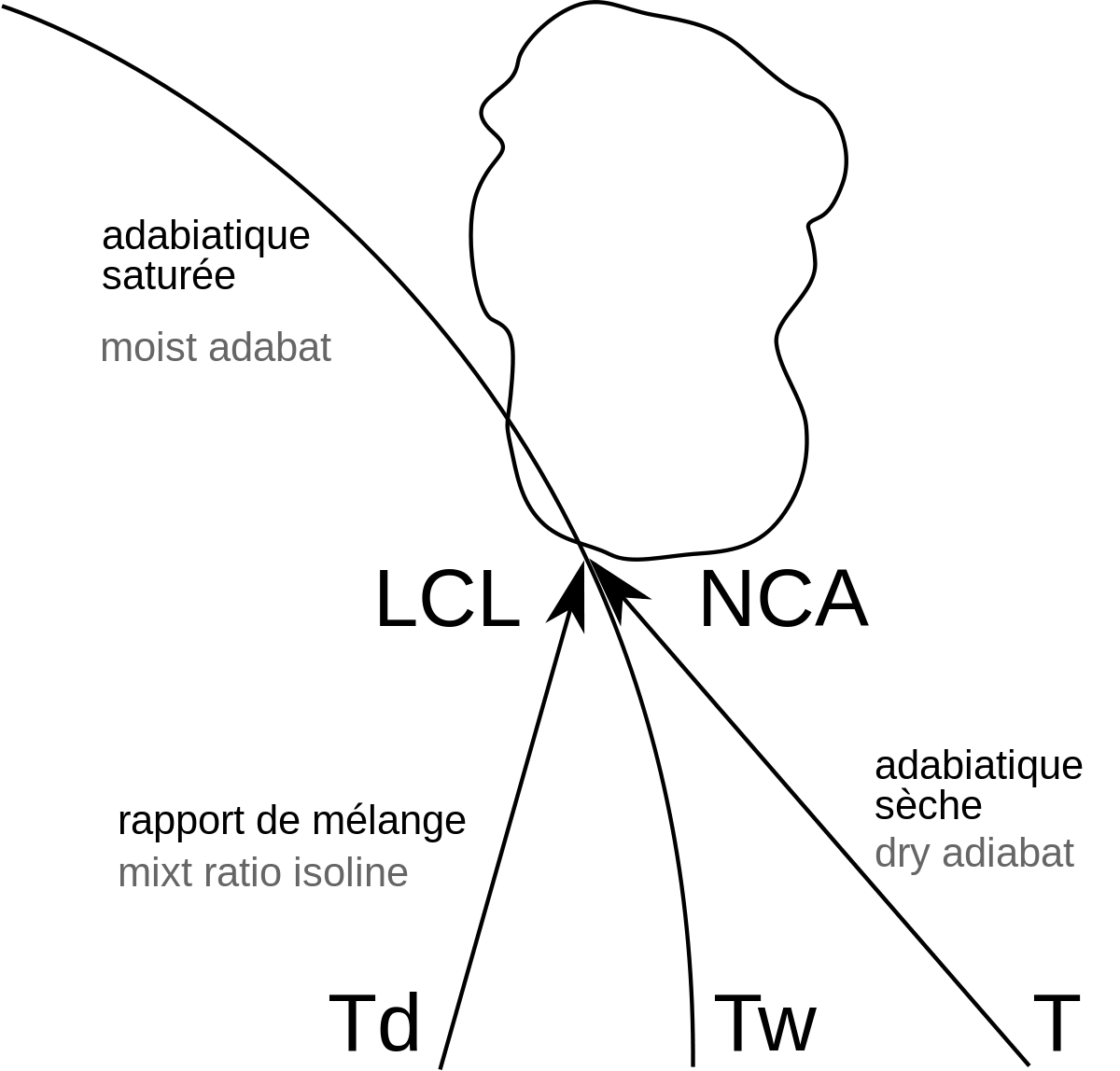

Les nuages convectifs se forment dans une masse d’air instable où il y a disponibilité de chaleur et d’humidité à bas niveau et de l’air plus sec et froid en altitude. Une parcelle d’air qu’on soulève diminue de température T et de pression P avec l’altitude selon la loi des gaz parfaits (PV = nRT). Dans une atmosphère instable, elle atteint un niveau où elle devient plus chaude que l’air environnant : le « niveau de convection libre » (NCL). Elle subit alors la poussée d'Archimède et s’élève librement jusqu’à ce que sa température soit de nouveau en équilibre avec la température environnante.

Quand la parcelle s’élève, elle se refroidit jusqu’à son point de rosée, à un niveau appelé « niveau de condensation par ascension » (NCA) et la vapeur d'eau qu’elle contient commence à se condenser. Ce niveau peut être atteint avant ou après le NCL. La condensation libère une certaine quantité de chaleur, la chaleur latente, fournie à l’eau au moment de son évaporation. Il en résulte une diminution notable du taux de refroidissement de la masse d’air ascendante, ce qui augmente la différence de température entre la parcelle et l’environnement, et accroît ainsi la poussée d’Archimède. La base du nuage convectif se situera au NCA alors que son sommet sera au niveau d’équilibre ou légèrement plus haut à cause de l’inertie de la parcelle.

Ce mouvement ascendant, appelé convection libre, est un processus libérateur d’énergie : l’énergie potentielle (Énergie potentielle de convection disponible) emmagasinée dans l’atmosphère instable se transforme en énergie cinétique de déplacement. On obtient des orages quand l’énergie cinétique libérée permet d’atteindre au moins une altitude où la température est sous -20 °C alors qu’elle est au-dessus de zéro près du sol. En effet, le mouvement des gouttelettes de nuages et de précipitation permet d’arracher des électrons par collision. Ceci est plus efficace lorsque les gouttelettes se changent en glace, ce qui statistiquement est plus probable à des températures inférieures à -20 °C. Le transport de charges crée une différence de potentiel électrique entre la bas et le sommet du nuage, ainsi qu’entre le nuage et le sol ce qui donnera éventuellement de la foudre.

Bouchon

Une atmosphère instable comporte souvent une zone d’inversion de température, c’est-à-dire une mince couche d’air où la température augmente avec l’altitude. Ce phénomène inhibe temporairement la convection. Une parcelle d’air s’élevant à travers cette couche sera plus froide que l’air qui l’entoure et aura tendance à être repoussée vers le bas. L’inversion est donc très stable, elle empêche tout mouvement ascendant et rétablit l’équilibre. L’énergie nécessaire pour vaincre cette inversion est appelée énergie d'inhibition de la convection.

Au cours de la journée, lorsque le sol est chauffé par le soleil, l’air emprisonné sous cette inversion se réchauffe encore plus et peut également devenir plus humide du fait de l’évaporation. Si la zone d’inversion est localement érodée par des mélanges avec la couche inférieure ou si des phénomènes à grande échelle la soulèvent en bloc, la couche de surface devenue très instable jaillit violemment à certains endroits. L’air à la surface du sol s’écoule alors horizontalement vers ces points d’éruption et forme de hauts nuages d’orage.

Déclencheurs dynamiques

Même en présence de facteurs thermodynamiques favorables, un courant ascendant n’apparaît que si l’air instable au voisinage du sol est poussé jusqu’à la convection libre. Dans une masse d’air uniforme et sans mouvement, le réchauffement seul peut suffire mais en général il existe des déclencheurs qui vont permettre de concentrer l’activité orageuses :

- une inversion locale peut s’atténuer ou même disparaître complètement si un courant-jet d’altitude passe dans le secteur. En effet, des vents intenses (plusieurs centaines de kilomètres par heure) se déplacent dans le courant-jet, refoulant vers le bas l’air devant eux et aspirant vers le haut l’air derrière eux. Ce phénomène d’aspiration ascendante, s’il est suffisamment fort, peut dissiper une inversion et favoriser la formation d’orages ou l’intensification des orages en cours ;

- un phénomène similaire peut se produire avec un courant-jet de bas niveau. Dans ce cas, il s’agit de convergence de masse à gauche du jet qui force l’air empilé à monter « comme la pâte à dents dans un tube qu’on presse à sa base » ;

- des effets locaux comme l’ascension forcée de l’air le long d’une pente par des phénomènes météorologiques à grande échelle ou des brises de mer qui amène de l’air humide vers une zone instable ;

- le passage d’un front froid, où de l’air froid et dense s’avance dans une région plus chaude, se frayant un chemin sous l’air chaud en le soulevant.

Les zones de potentiel d’orages sont repérées en analysant d’abord le potentiel thermodynamiques de la masse d’air à l’aide de diagrammes comme le téphigramme, des indices d’instabilité et de coupes à travers les cartes d’analyse produites par les modèles de prévision numérique du temps. La carte de droite est l’analyse des éléments dynamiques à 00 heure TU, le 26 mars 1948 (carte historique), qui montre qu’un très grand nombre d’entre eux se retrouvent au-dessus de l’Oklahoma à ce moment (contour grisé).

Analyse du potentiel violent

Le prévisionniste qui vient de repérer les zones favorables à la formation d'orages doit maintenant déterminer comment ces éléments peuvent donner les différents phénomènes météorologiques causant des dommages. Il doit donc d'abord connaître ces phénomènes violents, les critères à partir desquels ils sont considérés dangereux et finalement comment les déclencheurs doivent s'agencer pour les créer.

Définition d'un orage violent

La définition des critères des différents phénomènes associés avec un orage violent varie d'un pays à l'autre et parfois même d'une région à l'autre. Ceci est dû à la morphologie du terrain, au type d'occupation des sols, à la concentration de la population et tous autres facteurs pouvant influencer la vie humaine, animale et végétale.

En général, on considère qu'un orage est violent s'il comporte une ou plusieurs des particularités suivantes :

- grêle de 2 cm de diamètre ou plus (cause de graves dommages aux habitations, cultures, personnes et animaux) ;

- vents de 90 km/h ou plus en rafales soudaines (peuvent endommager les structures) ;

- tornades ;

- pluies diluviennes soudaines (causent des inondations).

Il y a des exceptions :

- certains pays considèrent le taux d'éclairs comme étant un critère d'avertissement. Cependant, tout orage produit de la foudre et ce critère n'indique pas réellement la violence de l'orage ;

- certaines régions considèrent que de la grêle de moins de 2 cm est également un critère d'avertissement à cause des risques potentiels aux cultures, comme les arbres fruitiers, vigne, etc. ;

- le critère de quantité de pluie est variable selon la géographie et le type de végétation puisque l'écoulement des eaux varie de façon importante selon les endroits. Certains pays coordonnent la prévision des orages avec leur système de mesures hydrologiques. Ils n'émettent une alerte météorologique que lorsque la pluie a fait monter les cours d'eaux d'une région à des niveaux critiques et non pour le simple passage d'un orage violent.

Caractéristiques par types

Une fois la zone de développement d'orages repérée, le météorologiste doit évaluer le potentiel de ces orages. Ce dernier dépend de trois choses :

- l'humidité disponible ;

- l'instabilité donnant de l'énergie potentielle de convection disponible (EPCD) ;

- le cisaillement des vents dans et sous le nuage.

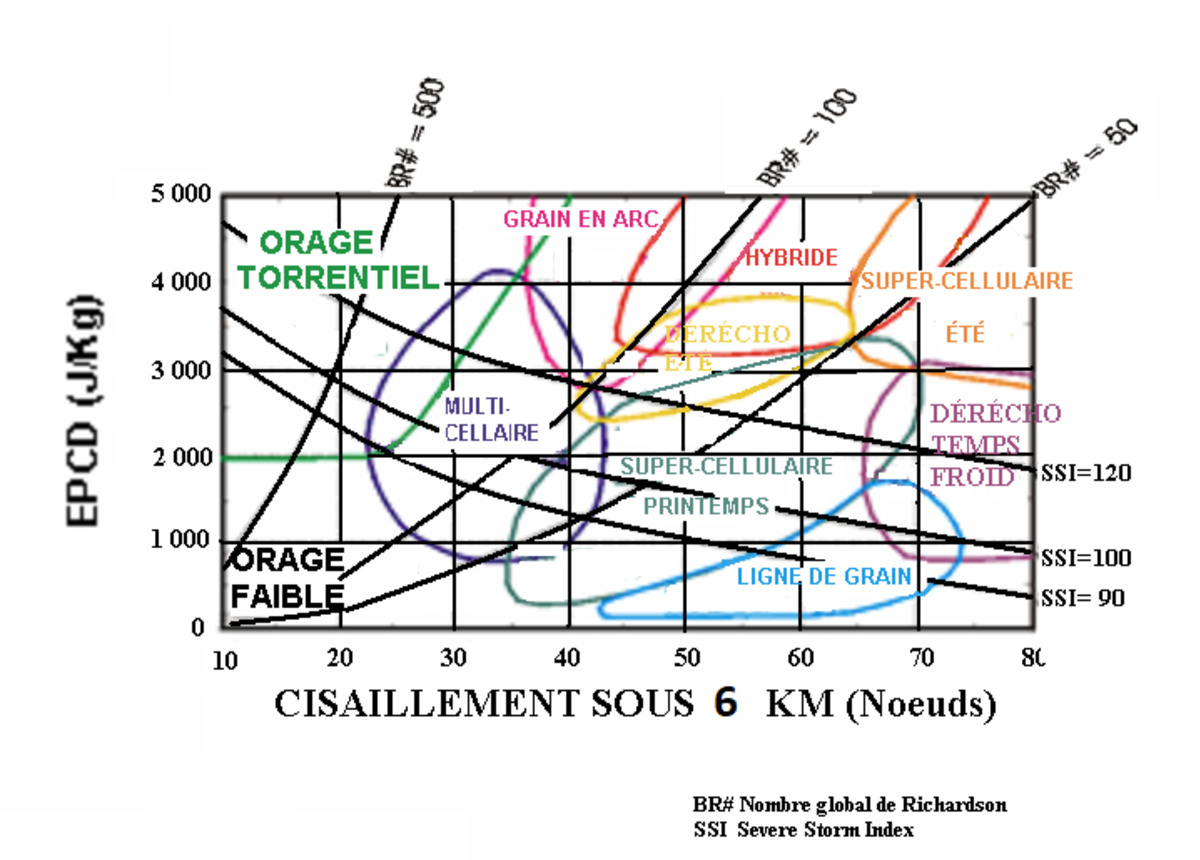

En effet, c'est la combinaison de ces trois caractéristiques qui déterminera le type d'orage ainsi que son potentiel de produire du temps violent. Le tableau de droite montre comment les différents types d'orages se situent en rapport avec l'énergie disponible et le cisaillement linéaire. Il faut aussi tenir compte pour certains phénomènes du changement de direction du vent avec l'altitude et l'humidité (non indiqué dans le diagramme).

En plus de ces éléments, il faut naturellement ajouter un élément déclencheur comme le réchauffement diurne mais qui sera dans la plupart des cas une conjonction de facteurs dynamiques mentionnés dans la section précédente.

Pluie torrentielle

Plus la masse d'air est humide, plus la quantité de vapeur d'eau à condenser sera grande. Si l'EPCD est faible, alors le nuage généré sera de faible extension verticale et peu de cette humidité se changera en pluie. En revanche, si l'énergie disponible est grande mais le changement des vents avec l'altitude est fort, alors l'humidité condensée se retrouvera loin de son point de formation.

Ainsi, les orages qui donnent des pluies torrentielles auront tendance à se retrouver dans une masse d'air instable et humide mais où il y aura peu de cisaillement des vents. L'ensemble donne un orage très intense qui se déplace lentement. On peut également avoir des orages à répétition qui suivent le même corridor donnant une accumulation totale de pluie très importante ce qui implique une configuration stable de la circulation atmosphérique.

Un cas particulier d'orages à très forte pluviosité est celui des complexes convectifs de méso-échelle. Un CCM est un ensemble orageux se formant généralement en fin de journée à partir d'orages dispersés et qui atteint son apogée durant la nuit alors qu'il s'organise en une large zone circulaire. Après sa formation, il dérive dans le flux d'altitude et donne principalement des précipitations intenses causant des inondations sur de larges régions. Les CCM se développent sous une faible circulation atmosphérique anticyclonique, à l'avant d'un creux barométrique d'altitude, dans une masse d'air très instable et avec un cisaillement faible des vents avec l'altitude.

En plus du potentiel thermodynamique, la reconnaissance de la configuration typique de la circulation générale en de telles circonstances est donc primordiale. L'eau disponible pour condensation peut-être calculée par les équations de la thermodynamique qui nous donnent une estimation du potentiel d'accumulation de pluie sous le ou les orages.

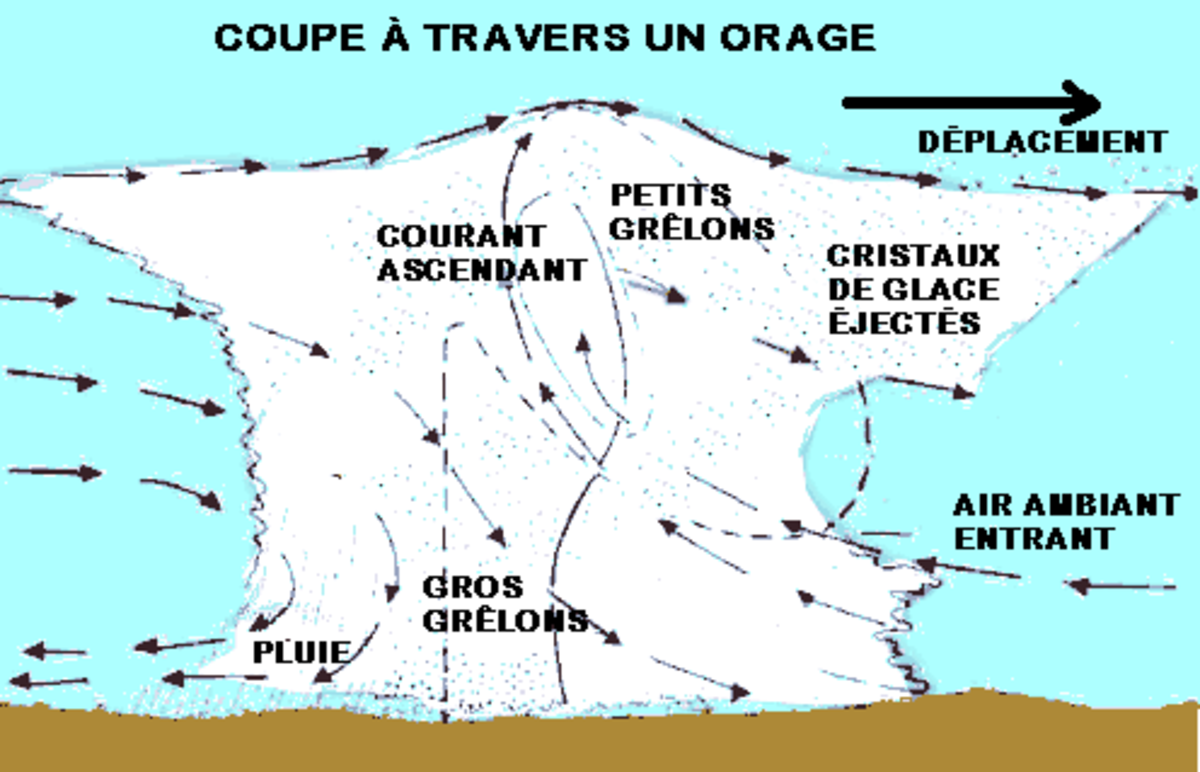

Grêle

Dans le cas des orages de grêle, l'EPCD doit être plus important que dans le cas des pluies torrentielles afin que les gouttes formées puissent atteindre un niveau où elles gèleront et le cisaillement des vents doit aussi être un peu plus grand de telle sorte que le grêlon passe le maximum de temps et de zones dans le nuage avant de retomber. Finalement, le niveau de congélation doit être à une hauteur où le grêlon ne fondra pas complètement avant d'atteindre le sol. Différents algorithmes permettent d'évaluer la grosseur du grêlon.

Tornade

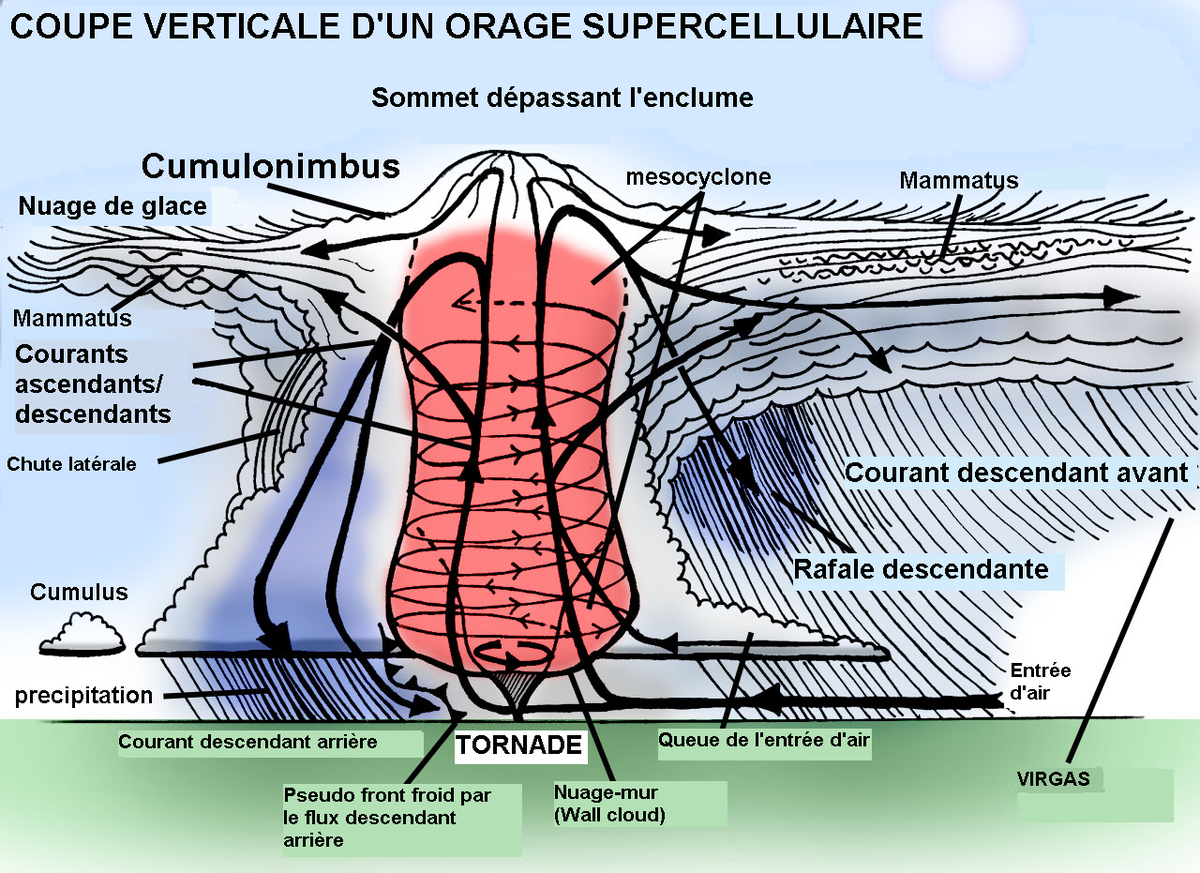

Lorsque les vents subissent un fort changement ou cisaillement dans la verticale, en direction et en intensité, cela induit un mouvement de rotation autour d'un axe horizontal. Quand ce tube de vents en rotation entre en interaction avec le fort courant ascendant d'un orage violent, cette rotation autour de l'axe horizontal va basculer et devenir une rotation autour d'un axe vertical et créer un mésocyclone.

D'après une loi fondamentale de la physique, le moment cinétique d'une masse d'air par rapport à son axe de rotation vertical est conservé. Ce moment cinétique est égal au produit de la quantité de mouvement (la masse multipliée par la vitesse) par la distance à l'axe. Le courant ascendant en étirant verticalement le tube d'air en rotation augmente donc la rotation en diminuant le diamètre du mésocyclone à environ deux à six kilomètres.

Ce mésocyclone, dont le pied est à une altitude d'un kilomètre et le haut presque au sommet de l'orage, sera encore plus concentré par des raisons locales de vents dans le nuage à un diamètre n'excédant pas un kilomètre. Si le cisaillement des vents sous l'orage est favorable, on assistera à une dernière concentration qui peut donner une tornade de seulement quelques centaines de mètres mais avec des vents dépassant les 100 km/h.

Pour prévoir un tel phénomène, il faut donc connaître le cisaillement dans les bas niveaux et la possibilité de sa concentration. On utilise pour cela le calcul de l'hélicité de la masse d'air sous les 3 kilomètres d'altitude et sa relation avec l'EPCD.

Rafales descendantes

Un dernier phénomène violent est celui des rafales descendantes. Lorsqu'un orage est gorgé de pluie et dans un environnement relativement sec en altitude, le cœur des précipitation peut attirer l'air sec dans le nuage en descendant. Ce dernier étant plus froid que le nuage, il subit la poussée d'Archimède vers le bas. Ce mouvement d'air froid et sec ainsi que la masse de pluie qui descend donnent des rafales qui peuvent atteindre les 200 km/h dans certaines conditions.

L'analyse de l'humidité absolue, de l'EPCD et du téphigramme montrent le potentiel pour ce genre de temps violent. Si en plus, on remarque un courant-jet de bas niveau dans le secteur de l'orage, on peut penser à son rabattement par la rafale descendante, ce qui l'augmente d'autant.

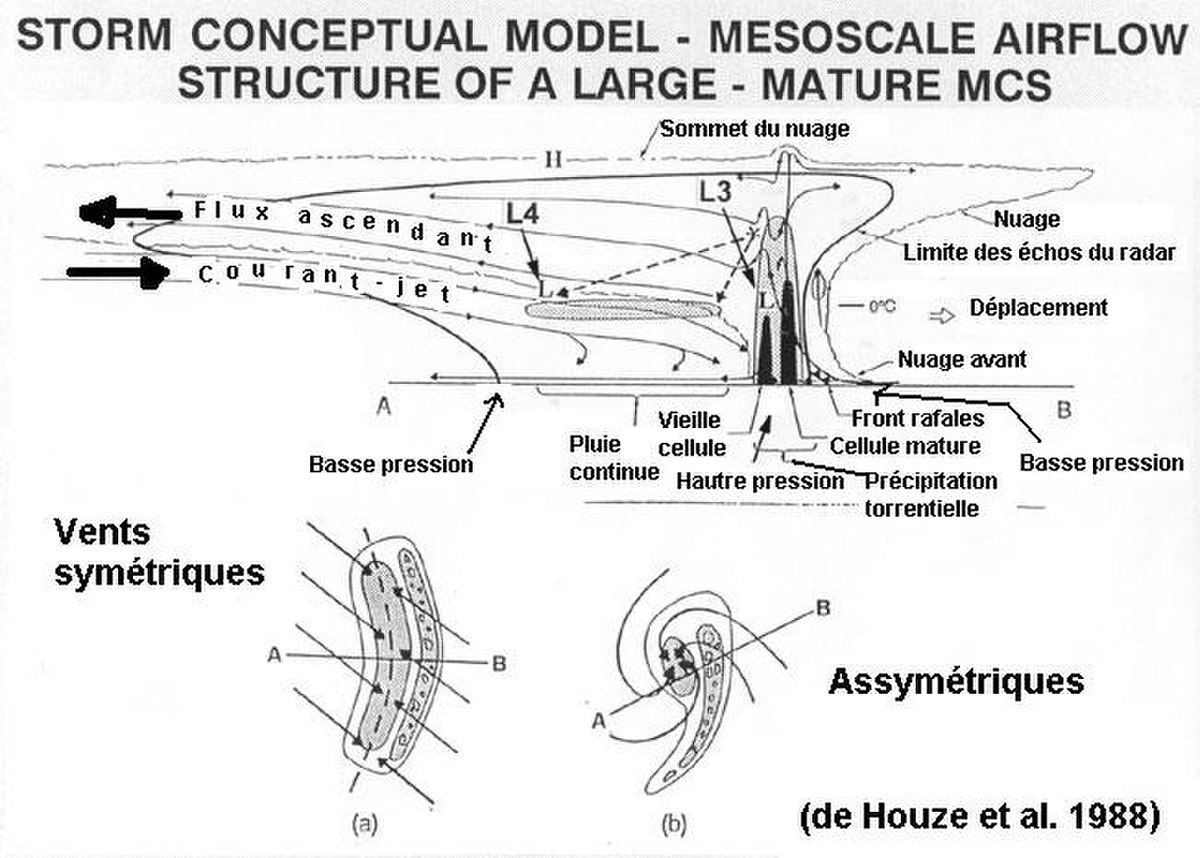

Lignes de grain, grain en arc et Derecho

Si le cisaillement des vents est important mais linéaire, c'est-à-dire que les vents augmentent avec l'altitude mais plus ou moins dans la même direction, les orages qui se formeront auront tendance à s'unir en formant une ligne. Si on a aussi un courant-jet de bas niveau à angle de cette ligne, alors il sera rabattu vers le sol par le courant descendant des orages. De plus, la précipitation qui descend, refroidit l'air en s'évaporant dans un couche non saturée près du sol et augmente la poussée négative d'Archimède ce qui accélère l'air en subsidence. Le front de rafales ainsi crée se propagera à l'avant de la ligne d'orages. Cette structure verticale est montrée dans l'image de droite, à la partie du haut.

Dans la partie du bas, on voit deux possibilités de forme de la ligne de grain. Si la direction du vent de surface (à l'avant) et celui du courant-jet (à l'arrière) sont symétriques mais opposés, on obtient une ligne d'orages droite. Lorsque l'EPCD dépasse 1000 J/kg, les fronts de rafales associés peuvent donner des vents violents. Par contre, si les flux sont asymétriques, on obtient une ligne en arc. Ce type de ligne peut comporter des points de rotation, comme montré dans la tête du diagramme, où des tornades peuvent se former en plus des rafales violentes le long de la ligne.

Un extrême de la ligne de grain est celui du Derecho. Dans ce cas le vent des niveaux moyens est perpendiculaire à une longue ligne de grain. Le vent en descendant accélère et devance la ligne en formant un front de rafales sur lequel se reforme continuellement la ligne. En fait, cette reformation se déplace très rapidement et peut parcourir de très grandes distance.

Le prévisionniste doit donc évaluer l'énergie potentielle et la structure des vents pour reconnaître ce type d'orages violents.