Statistique mathématique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Exemple de statistiques : Moyenne et variance

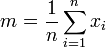

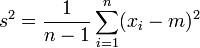

Considérons une population d'où l'on extrait un échantillon d'effectif n de façon purement aléatoire dont les éléments sont xi. Dans ce cas, la statistique descriptive qui estime la moyenne de la population est la moyenne empirique

La statistique qui estime la dispersion autour de la moyenne est la variance empirique

La loi de probabilité associée à cette population possède une moyenne μ et une variance σ2 qui sont estimés par m et s2. Le problème est que, si on avait choisi un autre échantillon, on aurait trouvé des valeurs différentes pour ces estimations.

Ceci conduit à considérer les éléments, la moyenne empirique et la variance empirique comme des variables aléatoires. Ces variables suivent une loi de probabilité donnée. Une fois qu'on connait ces lois de probabilité, il est possible de construire les tests statistiques voulus pour étudier les paramètres d'intérêt ( μ et σ2 pour cet exemple).

Sous la condition d'indépendance entre les observations, on peut calculer la moyenne (ou espérance) et la variance de la moyenne empirique. On obtient :

![E[m] = \mu \qquad \qquad V[m] = \sigma^2 / n](https://static.techno-science.net/illustration/Definitions/autres/0/06aab144fa9f73e5b3112353aec8d972_a4b81ca68fd8a282775a259cd7cd8c66.png)

L'écart-type de la moyenne empirique vaut σ / √n. Si n devient grand, le théorème de la limite centrale enseigne que la moyenne empirique suit une loi normale caractérisée par la moyenne μ et cet écart-type. Ce résultat reste valable quelle que soit la taille de l'échantillon lorsque la loi de probabilité assignée à la population est normale. Dans ce dernier cas, particulièrement important en pratique, on montre également que (n-1) s2 / σ2 suit une loi de χ2 à n-1 degrés de liberté.

Tests d'hypothèses

Notion générale de test d'hypothèse statistique

Une hypothèse statistique concerne les paramètres issue d'une ou plusieurs populations. On ne peut pas la vérifier mais seulement la rejeter lorsque les observations paraissent en contradiction avec elle. Nous concluerons que la valeur observée (à partir de l'échantillon) est très peu probable dans le cadre de l'hypothèse (qui concerne la population).

La première étape consiste à édicter l'hypothèse nulle. Souvent cette hypothèse sera ce qu'on croit faux. Exemple d'hypothèses nulles : Les deux moyennes issues de deux populations sont égales La corrélation entre deux variables est nulle Il n'y a pas de lien entre l'âge et l'acuité visuelle etc.

L'hypothèse nulle concerne les paramètres (valeurs vraies) de la population.

Pour chaque test statistique, il y a une mesure ou statistique précise (selon le paramètre qui nous intéresse) qui suit une loi de probabilité connue. Cette statistique peut être vue comme une mesure entre ce qu'on observe dans l'échantillon et ce qu'on postule dans la population (hypothèse nulle). Plus cette mesure sera grande, plus sa probabilité d'occurrence sera petite. Si cette probabilité d'occurrence est trop petite, on aura tendance à rejeter l'hypothèse nulle et donc conclure que l'hypothèse nulle est fausse.

Test paramétrique

Se dit des tests qui présupposent que les variables à étudier suivent une certaine distribution décrite par des paramètres. De nombreux tests paramétriques concernent des variables qui suivent la loi normale. Les tests t pour échantillons indépendants ou appariés, les ANOVA, la régression multiple, etc.

Test du χ²

Voici l'exemple d'un test qui utilise la loi du χ². Cependant, une multitude de tests utilisent cette loi de probabilité: (Mc Nemar, tests d'adéquation de modèles,tests d'adéquation à une distribution etc...)

Exemple :

On se demande si un échantillon extrait d'une population correspond raisonnablement à une loi de probabilité hypothétique.

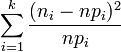

L'échantillon d'effectif n est divisé en k classes d'effectifs ni comme pour la construction d'un histogramme, avec une différence : il est possible d'utiliser des classes de largeur variable, c'est même recommandé pour éviter qu'elles soient trop petites. Avec cette précaution, le théorème de la limite centrale dans sa version multidimensionnelle indique que le vecteur des effectifs (n1,...,nk) se comporte approximativement comme un vecteur gaussien.

La loi de probabilité étant donnée d'autre part, elle permet d'assigner à chaque classe une probabilité pi. Dans ces conditions l'expression

qui représente d'une certaine manière la distance entre les données empiriques et la loi de probabilité supposée, suit une loi de probabilité de χ2 à k − 1 degrés de liberté.

Les tables de χ2 permettent de déterminer s'il y a lieu de rejeter l'hypothèse en prenant le risque, fixé à l'avance, de se tromper.

Si on considère le cas d'une loi de probabilité dont les paramètres (en général moyenne et écart-type) sont inconnus, la minimisation du χ2 par rapport à ces paramètres fournit une estimation de ceux-ci.