Théorie de la découverte de l'Australie par les Portugais - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

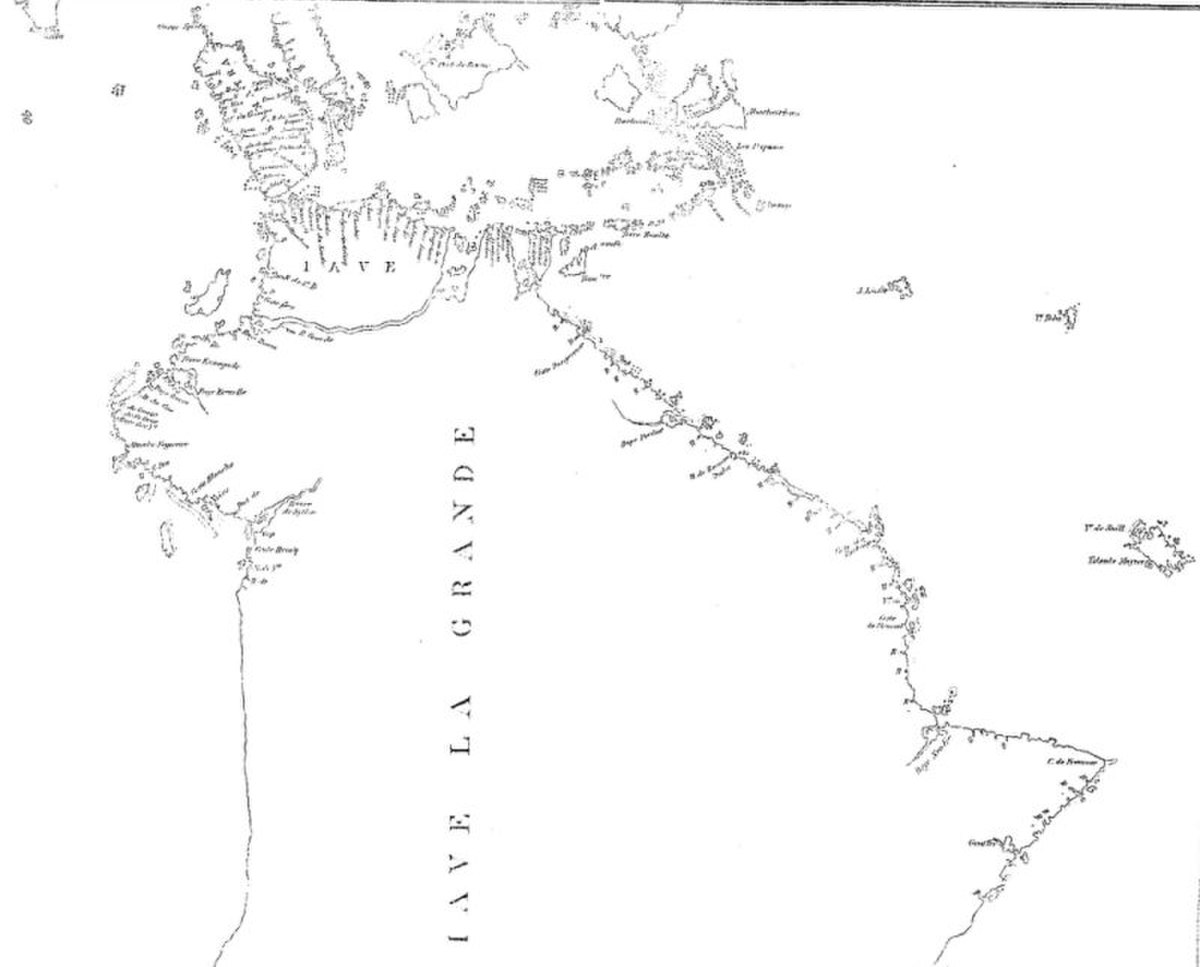

La théorie de la découverte de l'Australie par les Portugais repose sur l'analyse descriptive des cartes marines et mappemondes datant du XVIesiècle et réalisées par les cartographes de la célèbre Ecole de cartographie de Dieppe. Ces documents cartographiques montrent une grande terre située au sud du sud-est asiatique et dénommée "La Grande Jave" ou encore "Terra australis".

Cette théorie contrecarre celle selon laquelle, la découverte de l'Australie a commencé en 1606 avec le voyage du navigateur hollandais Willem Janszoon à bord du Duyfken. Selon une autre hypothèse, celle de Gavin Menzies, la Chine aurait eu la primauté de la découverte de l'Australie dès le début du XVesiècle.

Base explicative de cette théorie

Les cartes marines et les mappemondes de l'école de cartographie de Dieppe, montrent une masse terrestre intitulée "La Grande Jave", entre ce qui est maintenant l'Indonésie et l'Antarctique. Ces représentations indiquent que les cartographes français eurent des renseignements précis fournis par les navigateurs portugais qui collaboraient à leurs travaux dans la ville portuaire de Dieppe. Les Portugais, en ce début du XVIesiècle cherchaient à découvrir de nouvelles voies maritimes pour atteindre le sud-est asiatique, la Chine et gagner le nouveau continent américain par l'océan Pacifique et être à l'abri de la concurrence espagnole. Les marins portugais auraient ainsi longé puis abordé les côtes de l'Australie vers 1520.

Comme les Portugais étaient actifs en Asie du Sud-Est depuis 1511, et au Timor depuis 1516, il fut émis l'hypothèse selon laquelle les cartographes dieppois auraient surnommé "Jave La Grande" ou "La Grande Jave" cette nouvelle terra incognita au contour parfois très précis mais aux limites indéterminées se confondant le plus souvent avec la "Terra Australis". Pour les cartographes normands, la Grande Jave n'était qu'un détail parmi d'autres dans leur représentation géographique.

Kenneth McIntyre et le développement de la théorie

Le développement de la théorie de la découverte de l'Australie par les Portugais doit beaucoup à Kenneth McIntyre, avocat et historien à Melbourne. Il rédigea un livre sur ce sujet en 1977, "La Découverte secrète de l'Australie; l'aventure portugaise 200 ans avant Cook". Bien qu'il y ait eu d'autres ouvrages précédents sur ce sujet, McIntyre développa une théorie très fouillée et argumentée qui fut accueillie avec succès par les Australiens. McIntyre réédita son ouvrage dans une version abrégée, en édition de poche en 1982 et de nouveau en 1987. Depuis les années quatre-vingt, son livre est inscrit sur les listes des lectures scolaires pour l'étude de l'histoire de l'Australie. Selon le Docteur Tony Disney, Maître de conférences en histoire, à l'Université de La Trobe, la théorie de McIntyre a influencé toute une génération de professeurs d'histoire, enseignant dans les écoles australiennes. Un documentaire télévisé a été réalisé à partir du livre dans les années 1980 et la théorie de McIntyre rencontra un réel succès dans la presse avec de nombreux articles de journaux et des commentaires positifs. Les manuels d'histoire de l'Australie, reflètent dorénavant cette évolution et l'acceptation de cette théorie historique.

Le soutien de Mme Helen Wallis, conservateur au département cartographique de la British Library, lors de ses visites en Australie dans les années 1980, a ajouté un appui académique de poids à la théorie McIntyre.

En 1987, le Ministre australien de la Science, Barry Jones, organisa le deuxième Symposium sur le thème du "bateau en acajou de Mahogany" "Mahogany Ship" , découvert à Warrnambool. Barry Jones déclara : "J'ai lu le livre de Kenneth McIntyre dès sa première parution en 1977. J'ai trouvé l'argumentation centrale de sa théorie persuasive, si elle n'est pas pour autant concluante". L'apparition, à la même époque, de thèses identiques par d'autres chercheurs, tels que Ian McKiggan et Lawrence Fitzgerald ont contribué à accréditer la théorie de la découverte par les navigateurs portugais de l'Australie. En 1994, McIntyre exprima le plaisir qu'il ressentait en constatant que sa théorie devenait de plus en plus reconnue en Australie et qu'elle soit dorénavant enseignée dans les programmes scolaires et universitaires.