Tortue verte - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Prédateurs et menaces

La prédation animale agit surtout lors de l'éclosion des œufs car l'espèce est menacée par les crabes, oiseaux et mammifères s'aventurant sur les plages. Mais, les œufs sont aussi directement menacés par les insectes. Une fois arrivées à l'eau, les jeunes tortues vertes ne sont pas encore en sécurité, elles deviennent les proies des céphalopodes (poulpes, calamars) et gros poissons.

Une fois le stade juvénile benthique atteint, ses prédateurs deviennent les requins et les crocodiles marins au large de l'Australie mais surtout les hommes qui la pêchent, quelquefois par inadvertance mais surtout pour sa chair. La pollution est une menace certaine et la multiplication des maladies tel que la Fibropapillomatose semble le témoigner. Enfin la prédation sur les œufs reste très importante malgré certaines précautions prises par les autorités locales.

Chorologie

Écologie

La Tortue verte préfère les eaux peu profondes et riches en zostères sans pour autant s'y circonscrire. Les adultes parcourent de très longues distances entre les herbiers et la zone de nidification. Contrairement aux autres tortues marines, on a observé des tortues vertes sur les plages à prendre le soleil comme d'autres reptiles marins.

Lieu de ponte

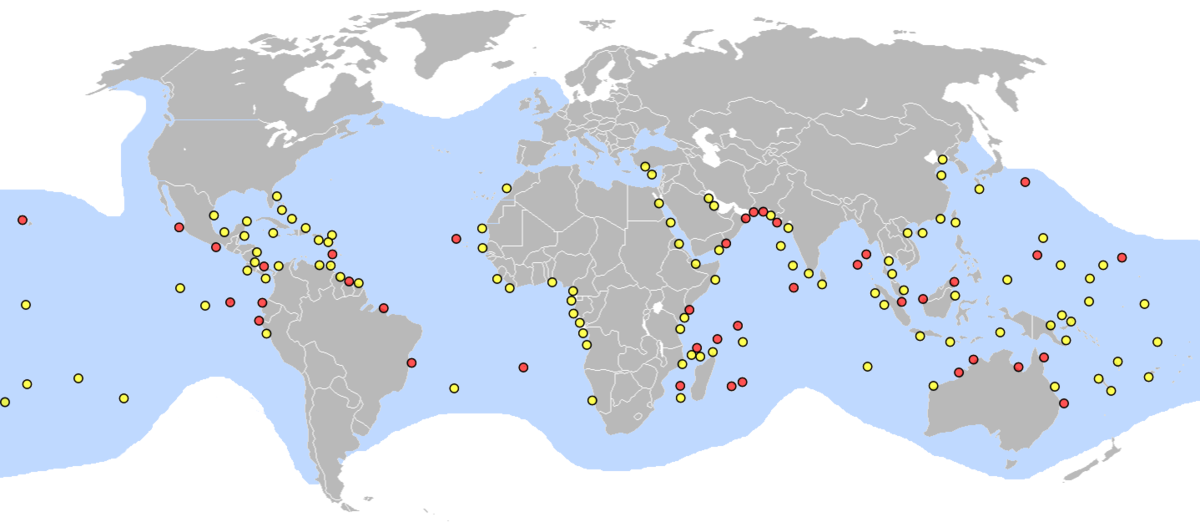

Point rouge=lieux de pontes principaux

Point jaune=lieux de pontes secondaires

- Comores (île de Mohéli),

- Turquie et Chypre

- La Réunion et l'île Maurice

Une tortue verte adulte peut nager 1 000 km entre sa zone de ponte et celle où elle se nourrit.

Systématique

Étymologie

Leur nom de "tortue verte" leur vient de la couleur de leur graisse, légèrement verdâtre, du fait des algues qu'elles consomment.

Taxonomie

La taxonomie de cette tortue a suivi l'évolution des connaissances sur la phylogénétique des tortues, qui a défini petit à petit des taxons plus précis. Cette espèce s'est donc retrouvée, tour à tour, classifiée dans les Testudo par Linné 1758, puis Chelonia. En 1868, Bocourt décrit une autre tortue, la tortue franche du Pacifique ou tortue noire qu'il nomme Chelonia m. agassizi (syn. C. m. japonica). Ces deux espèces, bien que morphologiquement légèrement différentes, ont été considérées comme faisant partie de la même espèce. C. mydas mydas dénommant la population atlantique initialement décrit par Linné, C. mydas agassizi dénommant la population des tortues noires.

Systématiques

Les principaux groupes évolutifs relatifs sont décrites ci-dessous par philogénie selon Hirayama, 1997, 1998, Lapparent de Broin, 2000, and Parham, 2005 :

--o Cheloniidae |--o caretta L. , 1758 |--o ...Natator Garman, 1880 `--o Chelonini |--o Eretmochelys `--o |--o Lepidochelys `--o `--o Chelonia L., 1758 Voir aussi : Testudines (classification phylogénétique)

Protection

Elle est en France concernée par un plan de restauration des tortues marines des Antilles françaises (plan local et régional qui concerne aussi d'autres tortues marines des Antilles Françaises (tortue imbriquée, tortue verte, tortue luth, tortue caouanne, tortue olivâtre). Ce plan est subdivisé en :

- - un Plan de Restauration des Tortues Marines de Guadeloupe,

- - un Plan de Restauration des Tortues Marines de Martinique,

- - un projet de programme de coopération internationale à développer à échelle géographique plus large, voire planétaire afin de mieux prendre en compte les métapopulations et la diversité génétique des espèces.