Viaduc de Briare - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Construction de l’ouvrage

Ouvrages d’accès

Le principe des coffrages perdus, constitués de prédalles préfabriquées de 9 cm d’épaisseur, a été retenu pour la construction hourdis. Cette disposition a permis de réduire les difficultés liées à l’utilisation d’un équipage mobile traditionnel pour un ouvrage à pièces de pont, et plus particulièrement pour le viaduc de Pannes qui est courbe en plan.

Ceci a permis également de réduire de façon significative les délais de réalisation de la dalle.

Les bow-strings

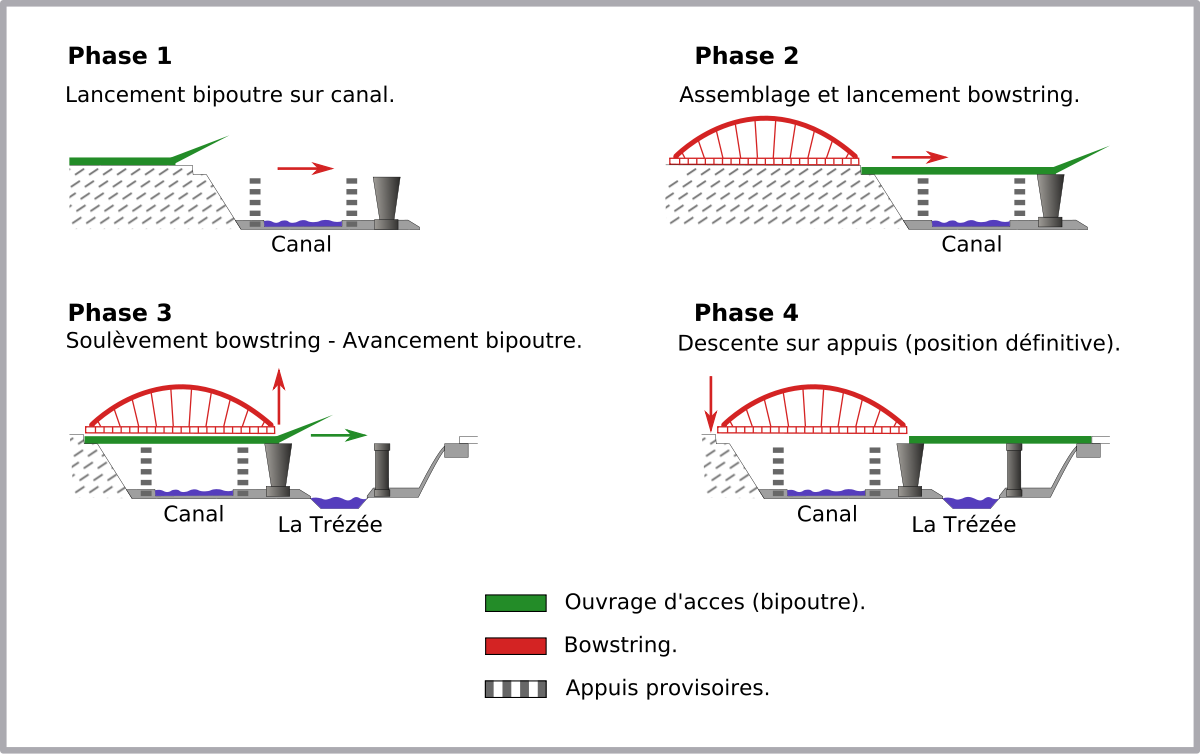

Le montage du viaduc de Briare a nécessité une technique plus originale que celle utilisée pour mettre en place l’arc du viaduc de Pannes : Les bipoutres des viaducs d’accès ont servi de « rails de lancement » du bow-string.

La circulation fluviale sur le canal de Briare ne pouvait pas être suspendue, de même que la circulation de service, cycliste et piétonne sur les chemins de halage. Les zones de travail sous le bowstring étaient par ailleurs trop exiguës pour permettre un montage sur cintre comme pour l’ouvrage de Pannes. Le lancement s’est donc imposé.

Les bipoutres des ouvrages d’accès franchissant la Trézée ont été assemblés sur la plate-forme de travail située au nord. Ils ont été lancés au-dessus du canal de Briare et installés sur des appuis provisoires à l’emplacement définitif du bow-string. Ils ont ainsi pu servir de chemin de roulement pour l’appui avant du bow-string.

L’ouvrage, de 1 000 t pour 86 m de longueur et 37 m « d’envergure », a été déplacé en roulant sur la plate-forme de lancement et sur les bipoutres pour se situer à l’aplomb de son emplacement définitif, mais en position haute à plus de 3,50 m de son niveau final.

Après levage et calage du bow-string, il a été procédé au deuxième lancement des bipoutres vers leur position définitive au-dessus de la rivière La Trézée. Cette phase terminée, le bow-string a été descendu à son niveau définitif.

L’opération complète de montage et mise à poste n’a duré qu’une semaine.