Agrion de Mercure - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Agrion de Mercure | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Arthropoda | ||||||||

| Sous-embr. | Hexapoda | ||||||||

| Classe | Insecta | ||||||||

| Ordre | Odonata | ||||||||

| Sous-ordre | Zygoptera | ||||||||

| Super-famille | Coenagrionidea | ||||||||

| Famille | Coenagrionidae | ||||||||

| Genre | Coenagrion | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Coenagrion mercuriale Charpentier, 1840 | |||||||||

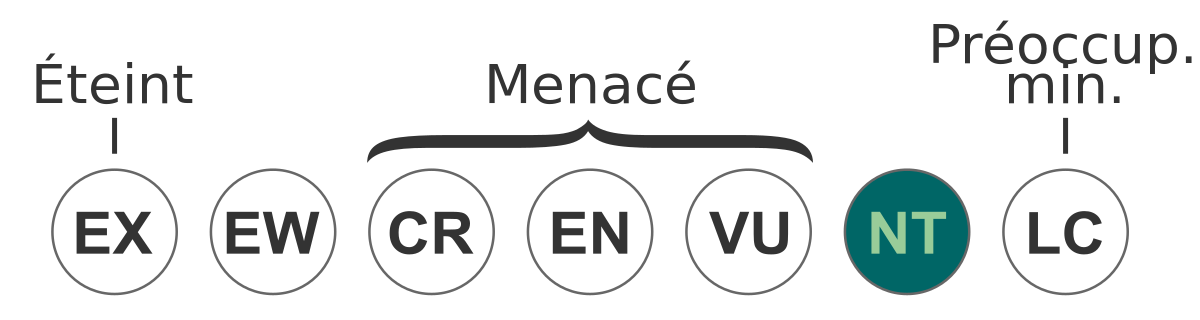

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| | |||||||||

L’agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) est une libellule de la famille des Coénagrionidés présente en Europe de l’Ouest moyenne et méridionale ainsi qu'en Afrique du Nord-Ouest. Il est extrêmement rare en Belgique, Suisse et Allemagne. Sa répartition est à tendance méditerranéenne (Askew 1988).

Description et systématique

L'espèce a été décrite en 1840 par Charpentier à partir d'informations transmises par Heyer sous le nom Agrion (Agrion) mercuriale. La localité-type se trouve à Lüneburg (Allemagne).

Synonymes : Agrion mercuriale Charpentier, 1840, Agrion fonscolombii Rambur, 1842

L'agrion de Mercure est très polymorphe, néanmoins seules deux sous-espèces restent retenues par les auteurs (d'Aguilar & Dommanget 1998) :

- Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) subsp. mercuriale - présent sur l'essentiel de l'aire de répartition de l'espèce.

- Coenagrion mercuriale subsp. castellani Roberts, 1948 - présent en Italie

Coenagion mercuriale subsp. hermeticum (De Selys-Longchamps, 1872) indiquée en Afrique du Nord n'est pas unanimement reconnue par les auteurs.

L'identification de l'espèce passe pour les mâles par l'examen des premiers segments abdominaux, la répartition du noir et du bleu sur l'abdomen et l'étude précise des pièces terminales de l'abdomen. L'identification des femelles est difficile et se fait principalement par l'étude de la forme du prothorax.

Habitats

Cette espèce est attachée aux sources, ruisseaux et fossés non pollués. Des travaux scientifiques autrichiens révèlent qu'elle est reconnue comme l’un des odonates dont la larve est la plus sensible à la charge organique des cours d'eau avec Cordulegaster bidentata. Cette sensibilité à la qualité de l’eau fait de cette espèce un indicateur potentiel de la qualité des habitats. Parmi les facteurs défavorables identifiés, l'eutrophisation est le plus largement répandu suite à l'intensification de l'agriculture et certainement le plus insidieux et problématique à long terme. L'optimum écologique de cette espèce concerne les sources tempérées à régime constant (Askew 1988).

La présence d'herbier d'hydrophytes est essentielle à la bonne reproduction de l'espèce. Les populations les plus denses sont souvent notées en présence de Potamogeton coloratus, un potamot qui semble avoir une convergence écologique avec cet agrion.

En Grande-Bretagne, l’espèce est prioritaire pour les actions de conservation au niveau des programmes concernant la biodiversité qui ont été mis en place par le gouvernement. Depuis 1997, un comité de pilotage spécifique regroupe des chercheurs de l’université de Liverpool, la British Dragonfly Society et des gestionnaires d’espaces naturels. L’objectif de ce programme est de protéger les sites de reproduction existant encore dans le Sud de l’Angleterre et au Pays de Galles et de tenter la réintroduction dans cinq sites en 2005. Ce programme, piloté par English Nature, est financé notamment par l’Union européenne dans le cadre de crédits Life pour les rivières britanniques (Conserving Natura 2000 Rivers).