Cabane en pierre sèche - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Bibliographie

- Christian Lassure (texte), Dominique Repérant (photos), Cabanes en pierre sèche de France, Edisud, 2004.

- François Poujardieu, Les cabanes en pierre sèche du Périgord, Editions du Roc de Bourzac, Bayac, 2002.

- André Fages, Caselles et pierre sèche, Los Adralhans, Millau, 2000, 250 p.

- Roger Sénat, Gérard Canou, Caselles du Quercy, éditions du Laquet, Martel, 2001, 192 p.

- Christian Lassure, La pierre sèche, mode d'emploi, Eyrolles, 2008, 72 p.

L’Age d’or des cabanes en pierre sèche

L’inscription « Nous passerons mais ces pierres resteront », trouvée dans une cabane en pierre sèche du Larzac, participe de l’illusion selon laquelle les cabanes en pierre sèche bénéficieraient d’une ancienneté et d’une perdurance hors du commun : cabanes néolithiques, gauloises, romaines, mérovingiennes, médiévales, vaudoises, etc. Il n’en est rien et c’est bien plus près de nous qu’il faut chercher l’explication de leur floraison.

Des cabanes « multiséculaires » au « Siècle des cabanes »

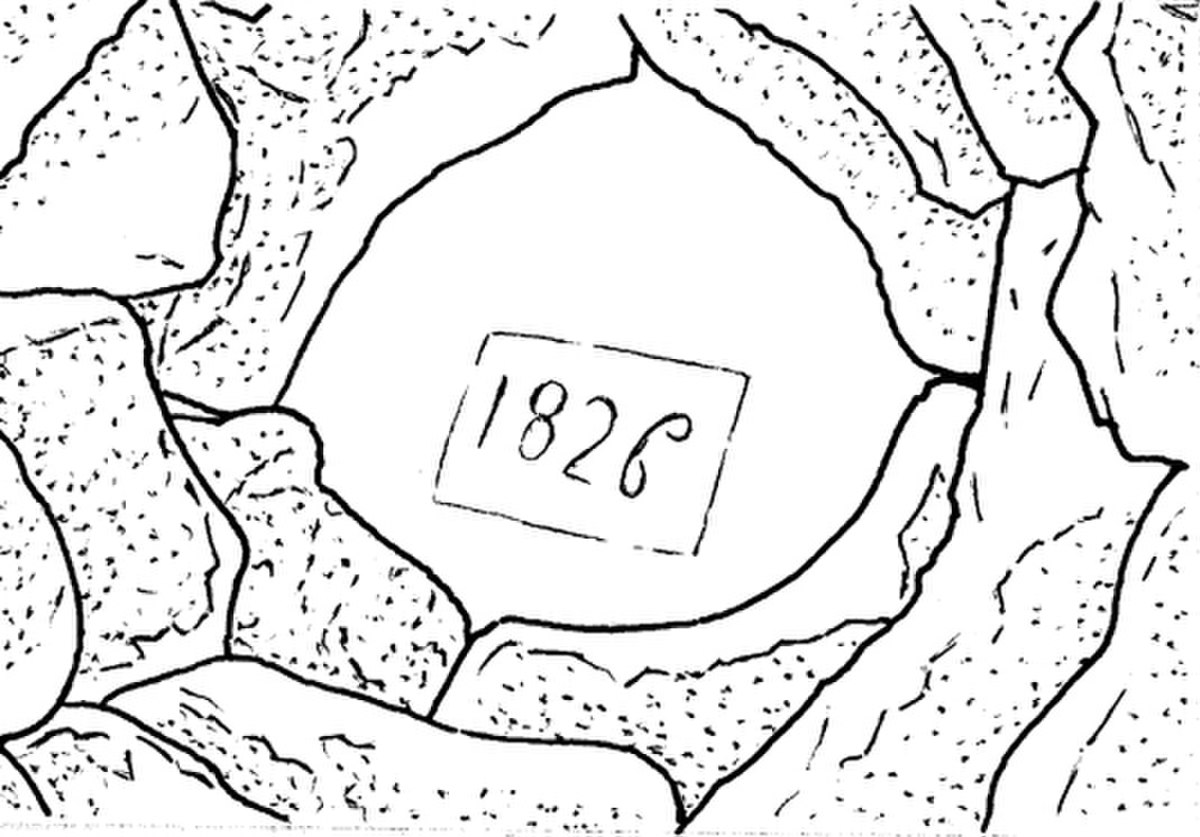

| Millésime sur linteau à Grans (Bouches-du-Rhône) | Millésime 1826 sous dalle de fermeture à Villevieille (Gard) |

Il est désormais établi qu'elles relèvent d’un vaste mouvement de construction dont le temps fort occupe le dernier tiers du XVIIIe siècle et les trois premiers quarts du XIXe et dont les causes sont les encouragements royaux à défricher en Languedoc et en Provence durant le XVIIIe siècle, le partage des anciens communaux dans la première moitié du XIXe, l’accession des petites gens à la propriété sous le second Empire, l’extension de la culture de la vigne dans le 3e quart du XIXe siècle, les prix des sociétés agricoles d’encouragement au tout début du XXe siècle, les progrès et la démocratisation de l’outillage d’extraction, de taille et de mine et des instruments aratoires.

De même que les prémices de cet « Age d’or » ou « Siècle des cabanes » remontent, du moins dans les garrigues péri-urbaines du Midi languedocien, au XVIIe siècle, de même ses dernières manifestations perdurent jusque dans les premières décennies du XXe siècle, ainsi dans certains coins du Lot, de Saône-et-Loire, de Côte-d’Or, etc.

De l’oubli au retour en grâce

À partir de 1880, le mouvement de construction commença à décliner sous le coup de l’exode rural et des maladies de la vigne pour s’arrêter après la 1re guerre mondiale, dans des campagnes vidées de leur population mâle.

Un savoir-faire perdu puis reconstitué

Un demi-siècle plus tard, dans les années 1970, le savoir-faire empirique des bâtisseurs de l’âge d’or de la pierre sèche — qu'aujourd'hui l'on qualifie parfois, non sans naïveté, d’ « immémorial » ou d’« ancestral » — était déjà purement et simplement oublié lorsque commença à se manifester, chez les générations de la guerre et de l’après-guerre, un intérêt non seulement pour l’étude et la préservation des vestiges matériels où ce savoir-faire s’était concrétisé mais aussi pour la redécouverte et la vulgarisation des techniques de la construction à pierre sèche : ainsi tel ethnologue réussissant en 1970, à sa deuxième tentative, à construire un « cabanon pointu »; ou encore tel auteur publiant en 1977 un « Essai d’analyse architecturale des édifices en pierre sèche » et un « Projet de construction expérimentale de cabanes en pierre sèche ».

Cet intérêt se renforça progressivement dans les années 1980 et 1990 par la multiplication des « stages d’initiation à la pierre sèche », pour déboucher sur la publication des tout premiers manuels en cette première décennie du XXIe siècle.

Le nouvel engouement pour la pierre sèche

Après avoir connu l’abandon, l’oubli, les cabanes en pierre sèche sont aujourd’hui à la mode. On assiste à une nouvelle floraison, non pas encore d’édifices, mais de chantiers de restauration, de circuits de découverte, de maisons et de conservatoires de la pierre sèche, de colloques et de journées d’études, de sites et de pages Internet. Cependant cette évolution ne remplacera pas une véritable politique systématique d’étude scientifique et de conservation muséologique des derniers témoins.