Cathédrale d'Aoste - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les transformations entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle

À la fin du XVe siècle et au début du XVIe, une série de travaux sur le corps du bâtiment lui donna l’aspect qu’il garde encore de nos jours. Une partie de l’ancienne église Saint-Jean fut démolie, et la nef de Sainte-Marie fut allongée vers l’ouest de deux travées et recouverte de voûtes sur croisée d’ogive. Les fenêtres furent décorées d'une imposante série de vitraux peints entre 1522 et 1526, les travaux se terminèrent par l’érection d’une nouvelle façade, au porche décoré de fresques et de sculptures en terre cuite de style lombard.

Le XVe siècle

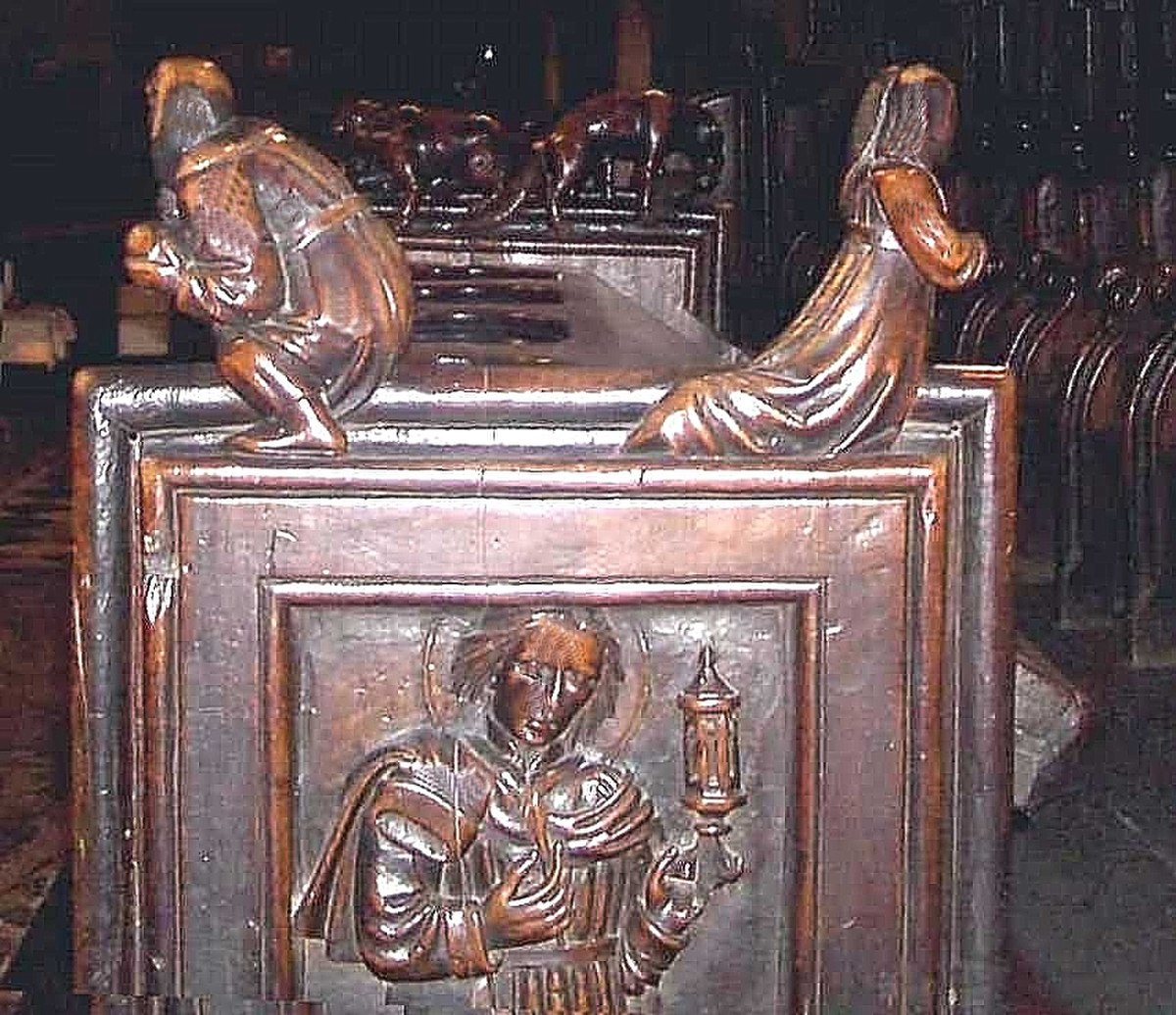

Le XVe siècle est le siècle d’or pour l’histoire de la cathédrale et de l’art valdôtain en général. L’église a été complètement transformée d’abord par les évêques Oger Moriset et Antoine de Prez, et par le comte François de Challant, ensuite par l’évêque François de Prez et un chapitre de chanoines particulièrement dynamiques, au sein desquels se distingua l’archidiacre Georges de Challant. Le plus talentueux artiste valdôtain de la première moitié du siècle, le sculpteur et architecte Étienne Mossettaz, fut invité à construire et décorer la chapelle funéraire de Moriset et la tombe de François de Challant au centre du chœur. Dans le chœur qu’il recouvrit d’un grandiose plafond sculpté, démoli à la fin du siècle, il plaça une nouvelle tombe pour le comte Thomas de Savoie, enterré dans la cathédrale depuis plus d’un siècle. Le célèbre orfèvre flamand Jean de Malines fut chargé de terminer la grande châsse de Saint-Grat, et de réaliser des bâtons de procession, des ciboires et des calices pour la sacristie. La construction d’un nouveau cloître gothique à la place de l’ancien cloître roman fut confiée à l’architecte savoyard Pierre Berger et celle des stalles gothiques du chœur aux graveurs Jean Vion de Samoëns (savoyard) et Jean de Chetro (aostois).

Chapelles et édifices ecclésiastiques dans le territoire de la paroisse

- Les maisons des chanoines et des principales autorités religieuses (évêque, prévôt, archidiacre) étaient bâties autour de la cathédrale, si bien que rue Saint-Joconde, qui était habitée presque exclusivement par les chanoines du Chapitre, était appelée rue des prêtres. Elle garde encore presque intact son charme et son atmosphère d’ancien quartier ecclésiastique.

- Le siège de l’évêché (3, rue Mgr de Sales) se trouve en ce lieu depuis 1289 ; l’édifice actuel date de 1760, quand au palais du XVIIe siècle fut ajouté le corps oriental, destiné à accueillir des visiteurs illustres et appelé pourtant appartement des princes. Cette partie est aujourd’hui occupée par la cour épiscopale.

- Le Grand Séminaire (17, rue Xavier de Maistre) occupe l’ancien prieuré de Saint-Jacquême, déjà mentionné au XIIe siècle, important centre d'études et, du XVIe siècle à 1752, siège du prévôt des chanoines du Grand-Saint-Bernard. Le prieuré fut destiné à la fonction de séminaire en 1780 par l’évêque Pierre-François de Sales, petit-neveu de Saint-François de Sales. C’est à cette époque que remonte la belle façade baroque, alors que des parties de l’abside de l’église et la base du clocher étaient déjà présentes dans l'édifice originaire.

- La chapelle Sainte-Croix (rue Édouard Aubert), bâtie à la fin XVIIe siècle, était le siège de la confrérie de la miséricorde, qui prêtait son assistance aux prisonniers et aux condamnés à mort. Le fresque sur la façade représente Sainte-Hélène retrouvant la croix ; à l’intérieur on peut admirer de beaux autels baroques du début du XVIIIe siècle.

- La chapelle de Saint-Grat (rue Jean-Baptiste de Tillier) est documentée depuis dès le début du XIIIe siècle. L’édifice actuel, du XVe siècle, est orné de belles fresques aussi bien sur la façade qu’à l’intérieur. Il fut destiné au culte jusqu’à la fin du XVIIIe siècle siècle, quand le Chapitre de la cathédrale le céda à la commune d’Aoste qui s’en servit comme dépôt des pompes à l’incendie (en effet, elle se trouve entre la rue de Tiller et la soi-disant ruelle des pompes).