Concepts de base en théorie des milieux continus - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Dérivée matérielle et dérivée locale

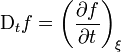

Considérons donc une grandeur physique quelconque f, qui peut être scalaire, vectorielle ou tensorielle de rang 2 ou supérieur. En variables lagrangiennes, celle-ci s'écrit f(ξ,t), en variables eulériennes elle est f(x,t). On définit la dérivée lagrangienne par rapport au temps de f par

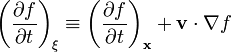

ainsi que la dérivée eulérienne par rapport au temps par

Le taux de variation lagrangien au cours du temps de la quantité f, c'est-à-dire la dérivée lagrangienne Dtf, est connu sous les appellations dérivée matérielle, ou dérivée substantielle, ou dérivée totale, ou encore dérivée suivant le mouvement de f. Le taux de variation eulérien au cours du temps de f, c'est-à-dire la dérivée eulérienne ∂tf = (∂f/∂t)x, porte le nom de dérivée locale de f par rapport au temps.

On peut maintenant se poser la question suivante : comment peut-on calculer Dtf lorsqu'on connaît seulement f(x,t), mais pas f(ξ,t) ? La réponse est immédiate : on peut utiliser implicitement l'équation de mouvement x = x(ξ,t) et explicitement la règle de dérivation en chaîne de fonctions implicites pour obtenir

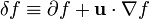

ou, sous forme variationnelle

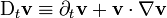

En particulier, si nous posons f = v, nous trouvons

En géodynamique, en étudiant les mouvements de convection dans les manteau ou croûte terrestres, on peut le plus souvent négliger l'accélération advective v · ∇'v devant l'accélération locale ∂tv. Par conséquent, il n'y a généralement pas lieu de distinguer entre les accélérations lagrangienne et eulérienne dans les parties solides de la Terre, à savoir croûte, manteau et graine : Dtv ≈ ∂tv. Toutefois, en étudiant la dynamique du noyau liquide, l'omission de l'accélération advective peut ne pas être justifiée. Finalement, en dynamique des mers et océans et en dynamique de l'atmosphère, l'accélération advective joue le plus souvent un rôle essentiel. Ainsi, l'océanographie théorique et la météorologie constituent des branches de la physique non linéaire des milieux continus.

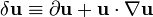

D'autre part, si nous posons f = u, nous avons w

Pour les déplacements causés par les ondes télésismiques, par les oscillations libres de la Terre et par les marées terrestres, on peut négliger la variation advective u · ∇u, et seulement considérer la variation locale du déplacement : δu ≈ ∂u. Pour cette raison, l'étude des phénomènes télésismiques et des déformations globales de la Terre se fait souvent dans une approximation linéaire.

Cinématique d'un continuum et description eulérienne

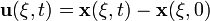

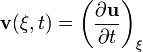

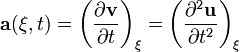

Afin de pouvoir traiter de cinématique des milieux continus, sujet qui englobe aussi les déformations d'un corps, il faut définir les concepts de déplacement et de vitesse d'un point massique. À ceux-là il convient d'ajouter le concept d' accélération d'un point massique lorsqu'on veut étudier la dynamique des milieux continus.

Le déplacement d'un point massique ξ, qui représente intrinsèquement une quantité lagrangienne, est défini comme suit :

La vitesse est définie par

et l'accélération par

Nous avons fait remarquer plus haut que dans l'approche lagrangienne, l'étude du mouvement d'un milieu continu emploie comme variables indépendantes le temps et les coordonnées des points massiques à un instant fixé. Cette description matérielle opère donc séparément sur toute l'histoire de chaque particule individuelle du milieu. Elle fournit une image physique claire et non ambiguë de la plupart des phénomènes macroscopiques se passant dans la nature, et elle est conceptuellement toujours impliquée dans la formulation des lois de la macrophysique, même lorsqu'on adopte pour résoudre effectivement des problèmes de mécanique des milieux continus une autre approche, à savoir la description eulérienne.

Cette dernière approche utilise les variables spatiales x1, x², x³ liées au référentiel de l'observateur, et le temps t. Une telle formulation spatiale se révèle souvent être bien plus simple que la formulation matérielle tant du point de vue d'un observateur que du point de vue d'un mathématicien. La description eulérienne ne fait pas directement appel à la loi de mouvement ci-dessus, mais nécessite seulement la connaissance du champ de vitesse dans l'espace et dans le temps, autrement dit la connaissance de la fonction vectorielle v(x,t). Cette fonction doit être interprétée comme représentant la vitesse d'un point massique particulier ξ qui passe au point d'espace x à l'instant t, c'est-à-dire v(x,t) = v[x(ξ,t),t].

Il est évident que les formulations eulérienne et lagrangienne du mouvement d'un continuum en fonction du temps sont mécaniquement strictement équivalentes.