Construction d'un cercle point par point - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Pour approfondir

- Construction d'une parabole tangente par tangente

- Traité projectif des coniques/Dans un plan pappusien

| Articles de géométrie projective ou voisins à consulter. | |

| Hexagramme de Pascal • Axiomes de plans projectifs • Théorème de Pappus • Théorème de Desargues • Dualité • Axiomes de plans projectifs/Suite des axiomes • Axiomes de plans projectifs/homogènes • Axiomes de plans projectifs/barycentriques • Plan affine • Théorème d'Hessenberg • Traité projectif des coniques • Traité projectif des coniques/Dans un plan pappusien • Conique • Octonions • Relation d'équivalence • Structure de corps • Construction d'un cercle point par point • Construction d'une parabole tangente par tangente • Plan de Fano • Portail:Géométrie • Géométrie analytique • Géométrie synthétique • Géométrie • Géométrie projective • Géométrie non euclidienne • Division harmonique • Rapport anharmonique • Application projective • Fonction homographique • Perspective • Perspective conique • Infini • Droite (mathématiques) | |

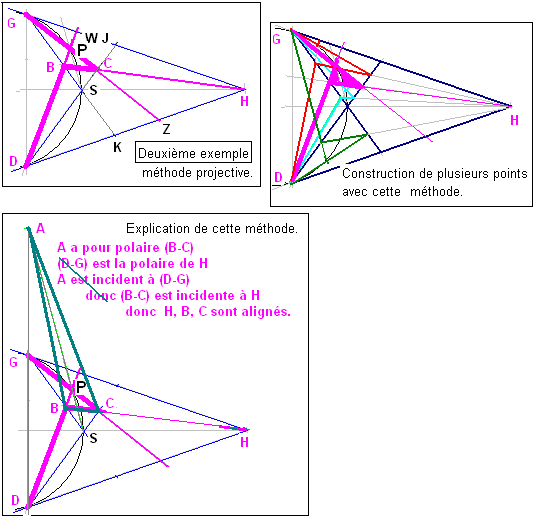

Deuxième exemple

Un arc de cercle, méthode projective

Dans cet exemple l'arc de cercle n'est pas nécessairement un demi-cercle. Par exemple un arc de cercle GD, avec le point S au milieu de l'arc de cercle, et les deux tangentes symétriques GH et DH. Pour trouver un point variable P de la conique on travaille sur les faisceaux de centres D, H, Gen s'appuyant sur les droites (SJ) et (SK).

- La droite de départ est DW qui coupe SK en B

- la droite intermédiaire est HB qui coupe SJ en C

- la droite d'arrivée est GC qui coupe la droite de départ DW en P, point à construire.

Explication de cette méthode

L'idée de base est de travailler avec les polaires par rapport à la conique.

- 1) la corde joignant deux points de la conique est la polaire de l'intersection des deux tangentes en ces points, donc GD polaire de H.

- 2) 4 points sur une conique forment un quadrangle dont le triangle diagonal est autopolaire, donc à partir du quadrangle GDSP le triangle ABC est autopolaire, donc BC est la polaire de A.

- 3) le théorème de la réciprocité polaire implique que si A est sur GD, alors H est sur BC.

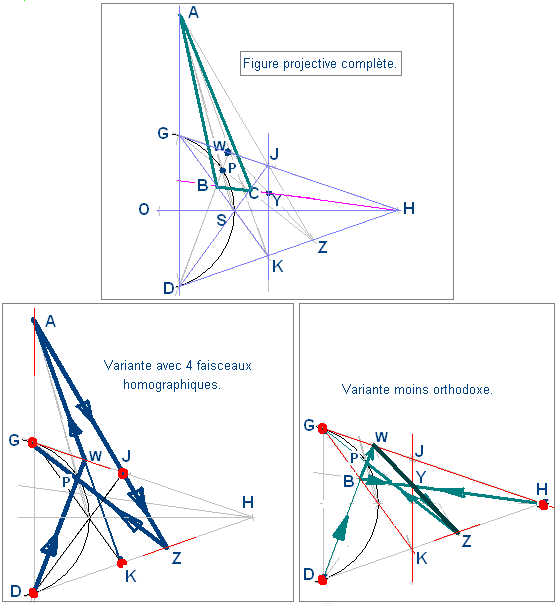

Variantes possibles des faisceaux homographiques

La figure du triangle autopolaire ABC peut être complétée par des propriétés projectives issues du théorème de Désargues et de propriétés harmoniques. BC est aussi la polaire de A par rapport à la bidroite { HG ; HD}. B étant sur cette polaire, alors WK passe aussi par A. C étant sur cette polaire, alors JZ passe aussi par A. Soit Y l’intersection de WZ et JK. Si on considère le quadrangle WKZJ de cette bidroite, le triangle AYH est autopolaire par rapport à cette bidroite, donc Y est situé sur la droite HBC.

- La première variante de 4 faisceaux homographiques est la suivante :

La droite de départ est DW du faisceau D, elle coupe la droite d’appui GH en W ; La deuxième droite, du faisceau K est KW, elle coupe la droite d’appui DG en A ; La troisième droite, dufaisceau J est AJ, elle coupe la droite d’appui DH en Z ; La droite d’arrivée, du faisceau G, est ZG, elle coupe la droite de départ en P, point de notre conique.

- La deuxième variante est moins orthodoxe en ce sens qu’elle met en jeu 3 faisceaux de droites ( centrés sur D, H, G) mais aussi un quatrième ensemble de droites (les droites WY) qui ne passent pas par un point commun (mais qui en réalité enveloppent une autre conique).

La droite de départ est DW du faisceau D, elle coupe la droite d’appui GK en B et la droite d’appui GH en W ; La deuxième droite, du faisceau H est BH, elle coupe la droite d’appui JK en Y. La troisième droite WJ qui n’appartient à aucun faisceau, coupe la droite d’appui DH en Z ; La droite d’arrivée, du faisceau G, est ZG, elle coupe la droite de départ en P, point de notre conique. Cette variante est mentionnée à titre d’ouverture sur d’autres propriétés projectives des coniques, elle n’est pas économique en termes de construction point par point.

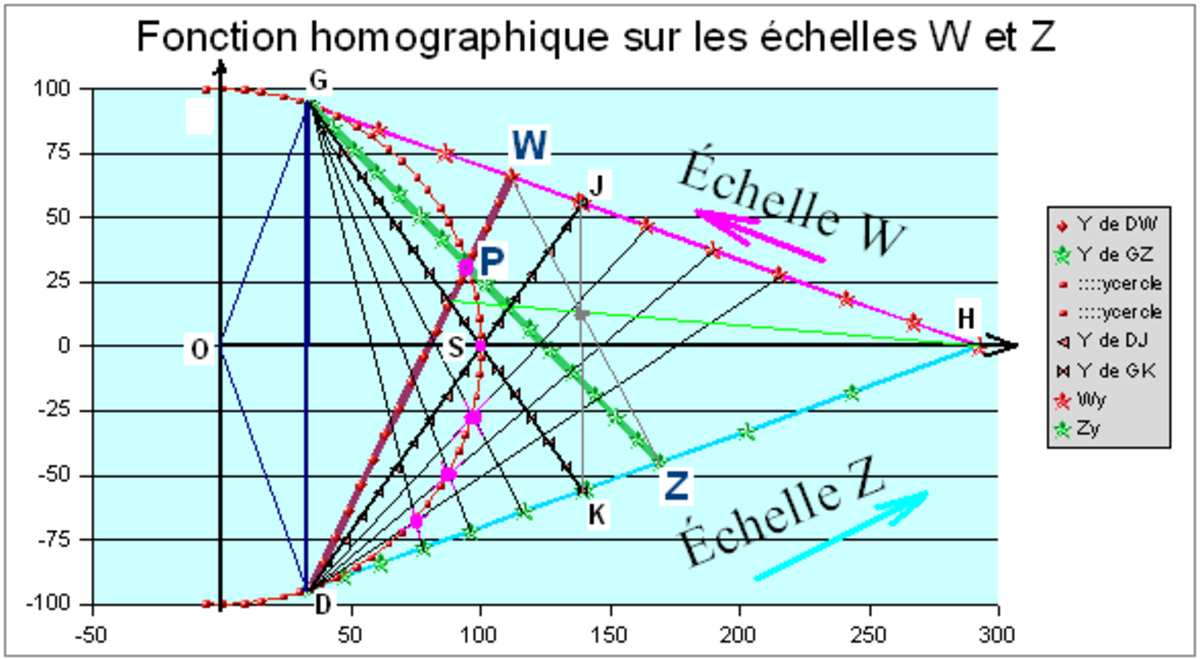

Fonction homographique mise en jeu

On travaille avec les deux échelles W et Z situées sur les deux tangentes issues du point H, orientées de H vers G ou D.

Il y a deux constantes, l la longueur HG=HD, k la longueur HK=HJ.

Le dessin sur tableur a été effectué avec R=100 et l'angle de l'arc=environ139,97degrés (en fait choisi pour que tan(a/4)=0,7); Sur l'échelle W on a effectué une subdivision uniforme en 10 parties, ce qui donne sur l'échelle Z des subdivisions non uniformes car la fonction homographique n'est pas dégénérée.

- Cette fonction homographique mise en jeu est

- f(w)=z=(w-l)/ ( (2k-l)*w/k² -1 ) qui s'écrit aussi

- (2*k-l)*(wz)- k²(w+z)+l*k² = 0, elle correspond bien aux trois couples de cordes suivants:

- w=0; z=l; points W en G et Z en H; cordes DG et GH qui se coupent en G.

- w=l; z=0; points W en H et Z en D; cordes DH et GD qui se coupent en D.

- w=k; z=k; points W en J et Z en K; cordes DJ et GK qui se coupent en S.

On remarque que cette formule homographique ne contient que (wz) et (w+z), elle est symétrique en w et z, ce qui découle de la symétrie complète de la figure selon la droite SH. Dans ce cas on dit que la fonction homographique est involutive (voir involution), c’est-à-dire égale à sa réciproque, f=f^(-1) et f ²= f(f())=i(). On peut aussi l'exprimer avec les données de la figure, le rayon du cercle R et l'angle de l'arc a. Il faut effectuer quelques calculs trigonométriques; ils seront facilités par des propriétés de bissectrices: DOG=a, DOH=a/2, HDJ=JDG=a/4, on travaille sur le quart de l'angle, on pose t=tan(a/4); alors k=R*2*t*(1+t²)/[(1-t²)*(3-t²)], l=R*2*t/(1-t²) et la fonction homographique devient

- z=R*[2*t*(1+t²)/(1-t²)] * [ {(1-t²)*w - R*2*t } / { (1-t²)*(3-t²)*(3t²-1)*w -R*2*t*(1+t²)² } ]

- qui s'écrira aussi avec la somme et le produit

- (1-t²)*(3-t²)*(3t²-1)*(wz) -R*2*t*(1+t²)²(1-t²)*(w+z) + R²*4*t²(1+t²)² =0.

Articulation entre la géométrie projective et la géométrie euclidienne

- Ici la géométrie projective nous garantit que B C H sont alignés sur la polaire de A. La conique est définie par les points G S D et les tangentes GH et DH, soit 5 éléments. La transformation homographique T qui transforme la droite (WBD) en (BCH) puis (CGZ) nous garantit que l'intersection P appartient à la conique. La figure est suffisamment riche pour que l'on puisse trouver 2 variantes de compositions de transformations qui aboutissent à T.

- La géométrie euclidienne nous permet d'exploiter des propriétés angulaires du cercle: la figure est symétrique par rapport à OH, l'angle GPD est constant, et il y a quelques propriétés d'angles moités et quart de a. Dans ces conditions on peut calculer précisément la fonction homographique involutive f(w)=z, mais on n'apprend rien de plus qu'avec les nombreux alignements fournis par la géométrie projective.