Écologie du paysage - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Théories-mères

Pour étudier et agir sur son sujet (le paysage comme expression et condition du Vivant évoluant dans le temps et l'espace), l’écologie du Paysage s’appuie sur les théories classiques de l’Écologie.

Elle a aussi développé un corpus théorique adapté à ses besoins, dont :

- Théorie de la hiérarchie (qui situe tout phénomène dans son échelle spatiotemporelle propre, en partant du principe qu’il existe une corrélation entre échelle d’espace et échelle de temps, et que ce sont les vitesses de fonctionnement des phénomènes qui définissent les niveaux, le paysage étant un niveau d’organisation des systèmes écologiques, qui peut être subdivisé en niveaux inférieurs (jusqu’au micro paysage, en passant par l’écosystème) et intégré dans une succession de niveaux tels que région, biome, continent, planète, chacun de ces niveaux étant caractérisé par une hétérogénéité propre, des patterns (patrons) et une dynamique que l’Homme ne perçoit généralement pas mais qui semble maintenant surtout dirigée par ses activités.

C'est en fait plutôt un concept-guide, voire pédagogique, destiné à penser et décrire la complexité des échelles, mais qui n’est ni une hiérarchie stricte de type fractale ou emboîtées (tapis de pousse, sur tronc mort, dans parcelle dans boisement, dans massif forestier dans bassin versant dans paysage), ni une architecture strictement basée sur des niveaux de type individu-population-communauté, tout en s’en inspirant. (la réalité est plus complexe, multiscalaire et ne saurait être découpée, ce que veut permettre d’éviter une approche systémique).

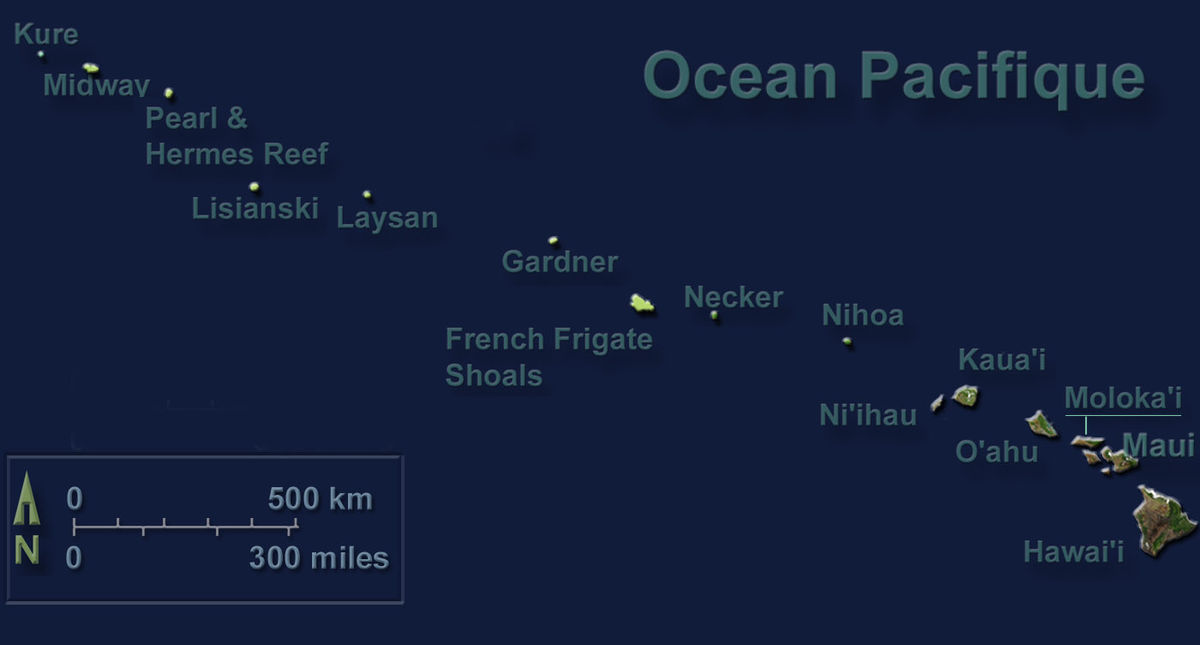

- Théorie biogéographique de l’insularisation. C’est un des fondements de l’écologie du paysage. De manière très simplifiée, elle permet de prévoir la diversité des espèces en fonction de la distance qui sépare l’île d’un continent ainsi que certaines qualités des individus (dont taille et poids) en fonction de la taille de l’ile par rapport au continent.

- Dépendance d’échelle et Résolution spatiale (grain)

- Théorie des perturbations permettant de modéliser et quantifier les perturbations à l’origine de l’hétérogénéité des milieux et/ou de leur fragmentation.

- Théorie de la percolation(des flux de gènes, de matière, d'individus au travers d’un paysage) permettant de décrire en termes géométriques les notions de connexion et de seuil de percolation dans l’espace et dans le temps.

De ces théories en découlent d’autres :

-

- la fragmentation des formes et structures éco-paysagères (Cf. taches, volumes, lisières, écotones..). On parle aussi de morcellement.

- la connectivité écopaysagère,

- l’hétérogénéité spatiotemporelle des morphologies, des faciès et des association d’espèces, des écosystèmes, des âges, etc. chacun de ces items étant susceptibles d'influer sur les autres)