Évolution (biologie) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Critiques de la théorie synthétique de l'évolution

Elles se répartissent en trois origines, parfois combinées :

- Critiques idéologiques.

- Critiques scientifiques (notamment par rapport aux fossiles).

- Critiques religieuses (créationnisme et intelligent design).

Arguments en faveur de l'évolution.

Stratégie de raisonnement

Si on arrive à établir un lien de parenté entre deux espèces différentes, alors cela veut dire qu'une espèce ancestrale s'est transformée en, au moins, une de ces deux espèces. Il y a donc bien eu évolution.

Un lien de parenté entre espèces fossiles ou actuels peut être mis en évidence par le partage d'au moins un caractère homologue, c'est-à-dire provenant d'un ancêtre. Ces indices de parenté sont décelables au niveau de la morphologie, au niveau moléculaire et parfois même, pour des espèces très proches, au niveau du comportement.

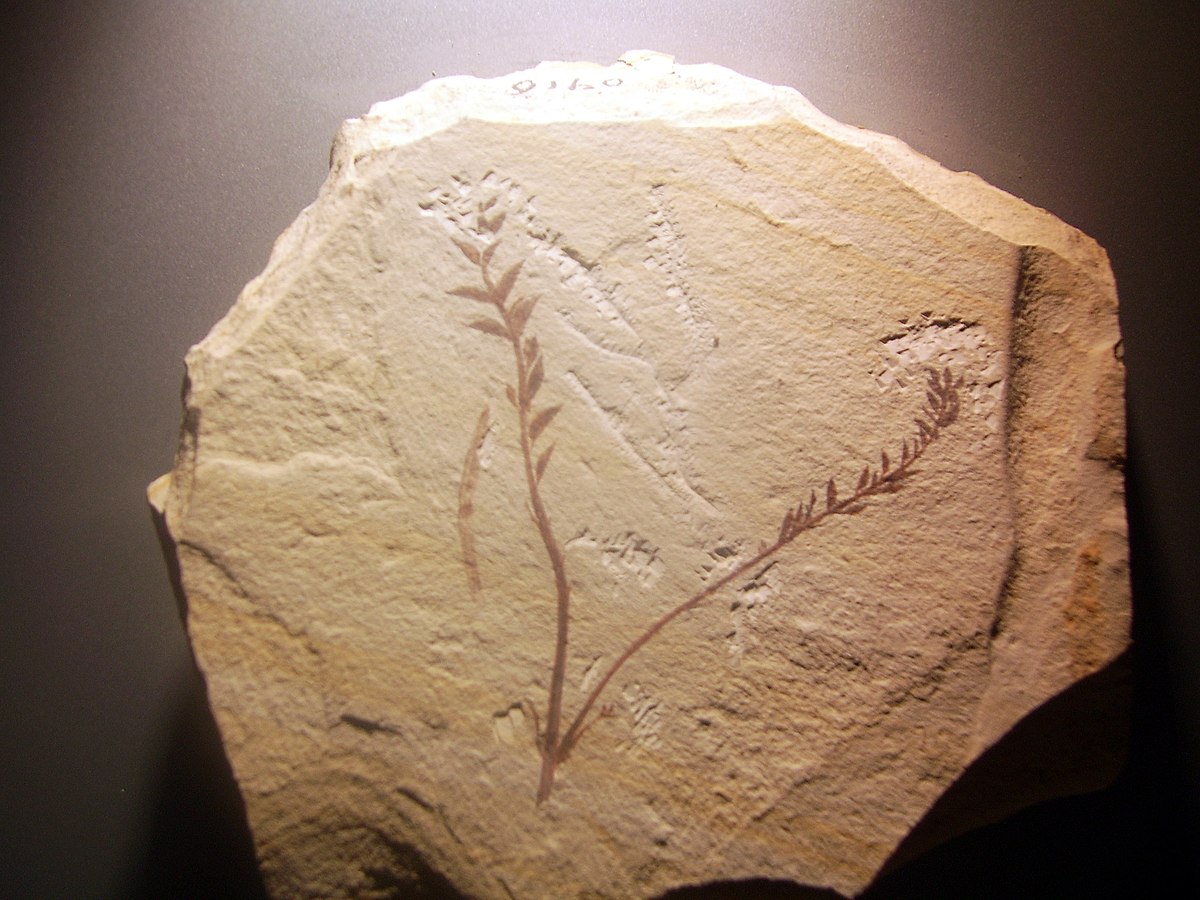

- Utilisation des fossiles

Il est en pratique impossible d'affirmer qu'une espèce fossile est l'ancêtre d'une espèce actuelle, car il ne sera jamais garanti que l'espèce actuelle ne s'est pas différenciée à partir d'une autre espèce proche, mais qui n'aurait pas été découverte. En effet, la conservation de restes d'espèces éteintes est un événement relativement improbable surtout pour les périodes les plus anciennes. On peut seulement estimer les liens de parenté, avec les autres espèces déjà connnues, actuelles ou fossiles. Par exemple le fossile de fleur le plus ancien a été daté de 140 millions d'années. Cet organe est donc apparu sur Terre, il y a au moins 140 millions d'années. Mais d'autres espèces proches, avec des fleurs, existaient aussi certainement à cette époque. Personne n'est capable d'affirmer laquelle de ces espèces est l'ancêtre des plantes à fleur actuelles. On ne cherchera que les relations de parenté, les relations d'ancêtre à descandant ne pouvant jamais être reconstituées.

L'âge d'une espèce fossile, en revanche, indique l'âge minimum d'apparition des caractères qu'elle possède. Il est alors possible de reconstruire l'histoire de l'évolution, en plaçant sur une échelle des temps l'apparition des différents caractères. Les fossiles nous indiquent que l'ordre d'apparition des innovations évolutives est tout à fait en accord avec l'idée d'une évolution, qui dans un schéma général, part de structures simples vers des structures plus complexes. C'est aussi en accord avec une origine aquatique des êtres vivants.

Indices morphologiques

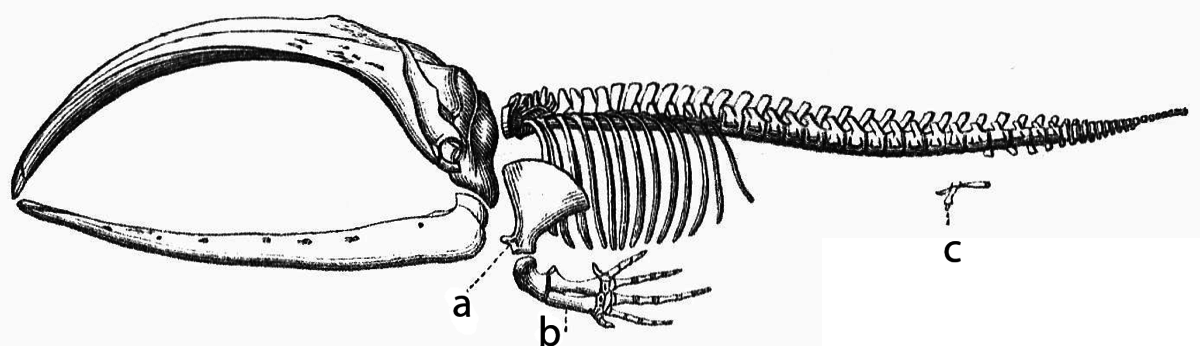

- les baleines, animaux adaptés à la vie aquatique gardent une trace de leurs ancêtres quadrupèdes par la présence d'os vestigials correspondant au bassin (ceinture pelvienne) ;

- Il y a des vestiges de pattes chez certains serpents (boas);

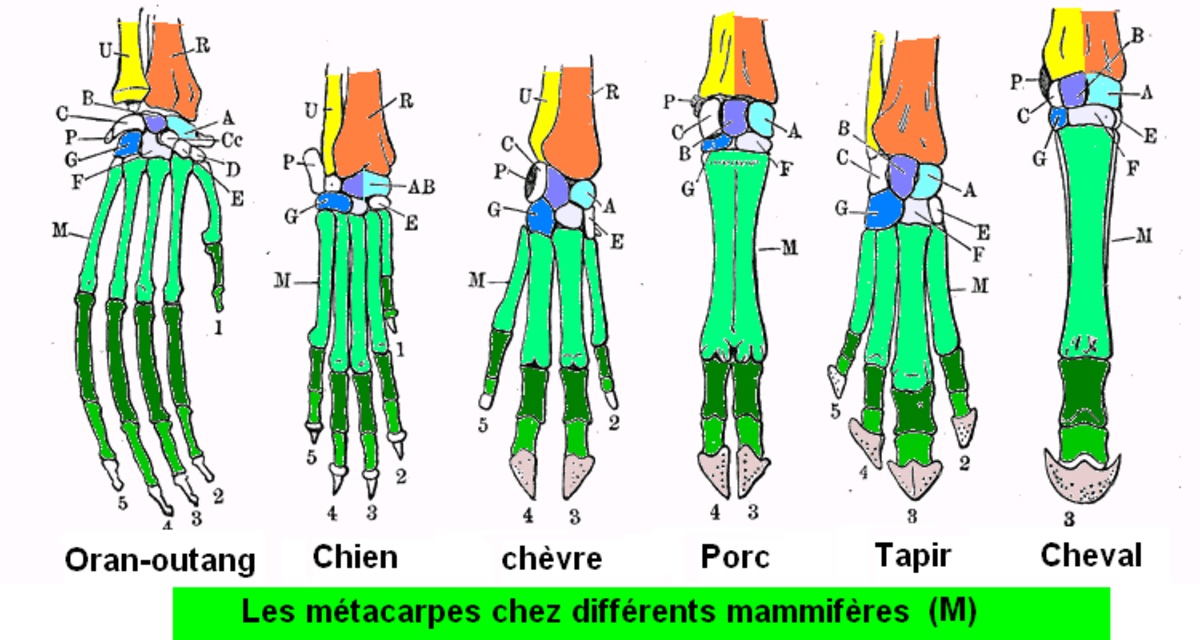

- En observant l'aile d'un oiseau ou d'une chauve-souris, on retrouve facilement la structure osseuse du membre antérieur de tout tétrapode ;

- les défenses à croissance continue des éléphants sont en fait homologues des incisives des autres mammifères, dont l'homme ;

- les appendices masticateurs des arthropodes sont à l'origine des appendices locomoteurs réduits (il en va de même apparemment pour les Onychophores) ;

- les membres des tétrapodes proviennent des nageoires de poissons ;

- dans le monde végétal, la présence d'une double membrane autour des plastes et la présence d'un ADN circulaire à l'intérieur de ceux-ci trahissent une origine endosymbiotique procaryote.

Indices moléculaires

- Le support de l'information héréditaire est toujours l'ADN pour l'ensemble du vivant ;

- Le code génétique, code de correspondance entre l'ADN et les protéines est quasiment le même chez tous les êtres vivants ;

- Le séquençage de l'ADN. fait apparaître de nombreuses régions étroitement proches donc apparentés (gènes homologues: paralogues ou orthologue) qui codent des protéines aux fonctions ou structures différentes mais assez proches (Exemple : les gènes qui codent les hémoglobines, myoglobines...).

Indices comportementaux

Chez certaines espèces de Lacertidés américains du genre Cnemidophorus, ou lézards à queue en fouet, il n'existe plus que des femelles. Ces espèces pratiquent donc une reproduction asexuée. Cependant des simulacres d'accouplements persistent : pour se reproduire une femelle monte sur une autre dans un comportement similaire à celui des espèces sexuées. Ce comportement d'origine hormonale est à mettre en relation avec une origine récente de ces espèces parthénogénétiques.

Un exemple d'évolution à échelle de temps humaine : Podarcis sicula

Introduit en 1971 par l'équipe du professeur Eviatar Nevo sur l'île dalmate de Prod Mrcaru en mer Adriatique, le lézard Podarcis sicula connu en France sous le nom de « lézard des ruines », y a été abandonné à lui-même durant près de quatre décennies, l'accès à l'île ayant été interdit par les autorités yougoslaves, puis par les conflits liés à l'éclatement de ce pays. En 2004, une équipe scientifique dirigée par Duncan Irschick et Anthony Herrel put revenir sur l'île et découvrit que Podarcis sicula avait évolué en 36 ans, soit environ trente générations, de façon très significative. Le lézard a grandi, sa mâchoire est devenue plus puissante, et surtout il a changé de régime alimentaire : d'insectivore il est devenu herbivore, et des valves cæcales sont apparues au niveau des intestins, ce qui lui permet de digérer les herbes... Cette découverte confirme, s'il en était encore besoin, que l'évolution n'est pas une théorie parmi d'autres, mais un phénomène biologique concrètement observable, et pas seulement chez les virus, les bactéries ou les espèces domestiquées.