Fort de Brescou - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Brescou | ||

| ||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Pays |

| |

| Localisation | Mer Méditerranée | |

| Coordonnées | ||

| Superficie | 0,0272 km2 | |

| Géologie | Île volcanique | |

| Administration | ||

|

| ||

| Région | Languedoc-Roussillon | |

| Département | Hérault | |

| Commune | Agde | |

| Démographie | ||

| Population | Aucun habitant | |

| Autres informations | ||

| Découverte | Préhistoire | |

| Fuseau horaire | UTC+1 | |

| ||

| Îles de France | ||

L'île de Brescou se trouve dans le territoire de la commune d'Agde (Hérault), à environ un demi mille marin de l'entrée de port Richelieu (Le Cap d'Agde) et à un peu moins de trois milles de l'embouchure de l'Hérault. C'est l'unique île de la région Languedoc-Roussillon

D'origine volcanique, elle a une superficie de 2,72 hectares.

Sur cette île se trouve un fort désaffecté, qui comprend un vieux fanal, toujours visible, et le phare moderne. L'île est restée terrain militaire jusqu'en 1889, date à laquelle le fort fut déclassé par les armées et attribué au service des Ponts et Chaussées. Elle appartient aujourd'hui à la commune d'Agde.

Le fort de Brescou

Origines

Le fort a été bâti en 1586 par le vicomte de Joyeuse, Guillaume de Joyeuse, pour empêcher que le rocher ne serve de point d'appui aux protestants, alors soutenus par l'Espagne ; il fut augmenté en 1604-1605 puis en 1610. Le détail de ce premier fort est inconnu ; il devait cependant être assez sommaire, avec quelques tours plus ou moins enveloppées de murailles.

Lors de sa révolte contre Richelieu, le duc Henri II de Montmorency le fit occuper par le capitaine de ses gardes qui continua à le tenir après la défaite et la capture du duc, le 1er septembre 1632, à la « journée de Castelnaudary ». Aussi, dès le 1er octobre, le roi ordonna par lettres patentes la destruction totale du fort ; mais les travaux n'avancèrent que mollement et cessèrent définitivement en 1634 lorsque commencèrent les travaux d'aménagement d'un port (construction d'un môle), entre le cap et le rocher situé à l'ouest.

Le fort que l'on voit aujourd'hui semble dater du dernier quart du XVIIe siècle. Il est généralement attribué à Vauban, ou du moins à ses ingénieurs, mais de nombreux aménagements y ont été faits par la suite à diverses époques.

Description

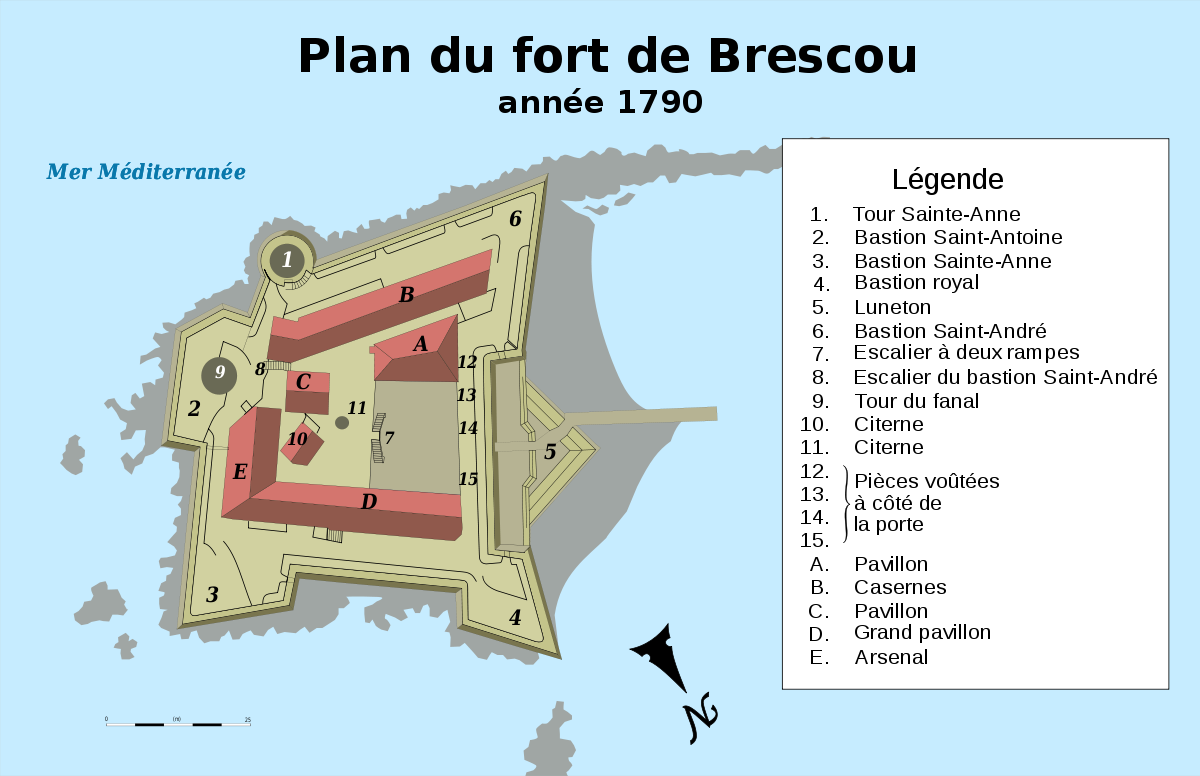

Épousant au mieux la forme du rocher, le fort se compose de quatre bastions assez peu réguliers. Ce sont, en commençant par la gauche de l'entrée : le Bastion Royal, le Bastion Sainte-Anne, le Bastion Saint-Antoine et le Bastion Saint-André. La courtine qui relie les deux derniers bastions s'appuie sur une grosse tour ronde, ultime vestige, sans doute, des fortifications antérieures. Enfin, l'entrée est protégée par une petite demi-lune, dite Luneton de la Porte. Entre cette demi-lune, où aboutit une courte jetée, et le Bastion Saint-André s'étend une petite plage qui constitue le seul accès possible au fort.

Tous les bâtiments du fort sont aujourd’hui dissimulés derrière les murailles mais, à l’origine, il semble qu’ils avaient un ou deux étages qui ont donc été rasés ; le seul bâtiment visible de l’extérieur est la maison du gardien du phare construite bien après. Le chemin de ronde qui court autour des remparts servait de lieu de promenade aux prisonniers autorisés à s’y rendre pour prendre l’air. Enfin, sur la plage d’accès et en dessous du Bastion de Saint-André, il subsiste des traces d’un ancien môle dont on ne connaît pas l’usage (digue de protection ?).

A l’époque où il était encore en activité, l’organisation générale du fort répondait à la double nécessité d’abriter la garnison ainsi que les prisonniers. En entrant dans le fort, après la voûte, on découvrait successivement :

- au fond de la cour, face à l’entrée, le logis du gouverneur, remplacé aujourd’hui par la maison de l’ancien gardien de phare. Derrière ce bâtiment se trouvait l’arsenal, aujourd’hui disparu, ainsi que la Tour du Fanal dont il ne subsiste plus que le soubassement qui supporte le vieux phare ;

- en allant vers la gauche : le poste de l’officier de garde puis, après l’angle des bâtiments, la boulangerie, le cellier, la cantine et la chapelle avec un tout petit cimetière. Derrière la chapelle, sur le Bastion Sainte-Anne, il y aurait eu une grosse tour dans laquelle se trouvaient les cachots ;

- en allant vers la droite : le corps de garde puis, après l’angle, le bâtiment qui servait à enfermer les prisonniers. Le bâtiment long et bas situé juste derrière servait de logement à la garnison. Enfin, encore derrière cette caserne, en bordure de mer, la grosse tour ronde qui semble être un vestige du premier fort, et sur laquelle a été construit le phare moderne.

Fonction militaire

Le fort avait été réaménagé à la fin du XVIIe siècle dans le but de protéger les approches du port qui devait être construit à l’ouest du cap. Ce port, prévu par Richelieu, n’ayant finalement pas vu le jour, le fort de Brescou perdit son intérêt sur le plan militaire. Il ne semble pas en effet qu’il ait joué un rôle quelconque par la suite, notamment lors du débarquement anglais entre Sète et Agde en juillet 1710, non plus que lors des nouvelles tentatives de la Royal Navy lors des guerres de Louis XIV et celles de la Révolution française. Néanmoins, et pour interdire tout débarquement par surprise sur l’île, une garnison y fut maintenue avec à sa tête un gouverneur, un lieutenant du roi et un major, un autre état-major, tout aussi complet, étant par ailleurs affecté à la ville d’Agde !

Mais la mission essentielle du fort était la surveillance des navires anglais afin de maintenir la liberté de la pêche dans la zone. On y installait donc, de début mai à la fin septembre, un poste de signaux chargé de signaler par des feux l’arrivée des navires. Des postes similaires étaient également positionnés à l’embouchure de l’Hérault, sur le mont Saint-Loup et au cap d’Agde ; chacun de ces postes était composé d’un matelot signaleur et de deux soldats.

En temps de paix, la garnison était pourvue par une compagnie d’invalides le plus souvent incomplète soit, en moyenne, une quarantaine d’hommes tout au plus ; cette affectation n’enchantait d’ailleurs guère les soldats et les officiers, aussi les désertions étaient-elles assez fréquentes. En période troublée, la garnison était remplacée ou complétée par des compagnies de Milice venant d’autres villes du royaume (Saumur, Bourg-en-Bresse, etc.).

Cette garnison devant être cependant quelque peu désœuvrée en temps de paix, le Roi décida, apparemment au début du XVIIIe siècle, de faire du Brescou une prison d’État, l’île présentant par ailleurs l’avantage de ne pas être trop éloignée de la côte, ce qui facilitait les accès tout en réduisant les possibilités d’évasion.

Le fort, prison d’État

Les raisons de détention au Brescou allaient de la raison d’État au simple désir des familles d’être débarrassées de parents jugés inopportuns. Les prisonniers pour raison d’État, en général pour des fautes assez légères, furent en fait peu nombreux (onze en seize ans), tout comme d’ailleurs les criminels de droit commun (trois en vingt ans). Des protestants du Vivarais y furent également internés, notamment Étienne Durand, le père de Marie Durand, la plus célèbre prisonnière de la tour de Constance. On y trouvait surtout des escrocs, des voleurs, des individus violents et des personnes accusées de « libertinage », ce mot ayant un sens beaucoup plus étendu que de nos jours. Être libertin c’était alors aimer le jeu, les beuveries, le duel et surtout les femmes et, pour cela, s’endetter toujours plus. Tous nos prisonniers pour ce motif étaient de joyeux lurons, passionnés, turbulents et assez irréligieux. Fidèles à leur tendance, ils continuaient d’ailleurs à Brescou, dans la mesure du possible, leur existence d’autrefois.

La vie dans le fort était rude, tant pour les détenus que pour la garnison, surtout en raison de la promiscuité et du manque d’hygiène, mais elle était toutefois acceptable ; la plupart pouvaient circuler librement sur les remparts et ils n’étaient enfermés que le soir. Il n’en était pas de même pour ceux qui par ordre du roi ou suite à des évasions et à des peccadilles, étaient mis au cachot dans les sous-sols de la tour.

À l’exception des prisonniers d’État qui étaient « au pain du Roi », les prisonniers devaient payer leur pension, c’est-à-dire leur nourriture, leur chauffage l’hiver, la location du lit ainsi que tout ce qui était nécessaire à la vie de tous les jours. Le montant de la pension pouvait varier selon la conduite des prisonniers et la situation financière de leurs parents. Rarement le gouverneur laissait partir ses pensionnaires avant le règlement total de ce qui était dû ; il y avait là un moyen unique pour les parents peu enclins à revoir leur prisonnier, de le maintenir en prison, même après l’arrivée de l’ordre royal de libération !

En plus de la garnison, le fort abritait aussi un aumônier ainsi qu’un cantinier et sa femme qui y résidaient avec leurs enfants. Le travail était pénible car le cantinier devait cuisiner deux menus différents. L’un pour les soldats et les prisonniers les plus pauvres, l’autre pour les officiers et les détenus aisés.

Pour la plupart des détenus, la principale préoccupation était l’évasion. Le fort étant à 1500 m de la côte, le seul moyen de fuite était la traversée à la nage ou le passage en barque. Dans les deux cas, il fallait des complicités à l’intérieur et, pour avoir une barque il fallait nécessairement s’entendre au préalable avec des pêcheurs de la région. On ignore le nombre total des évasions mais, entre 1757 et 1773, nous en connaissons environ vingt-cinq, tant réussies que restées à l’état de tentative.

Le fort abrita des prisonniers jusqu’à la Révolution mais certains disent que le dernier prisonnier ne quitta le fort qu’en 1851 ou en 1854.