Grand bombardement tardif - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Cause(s) du grand bombardement tardif

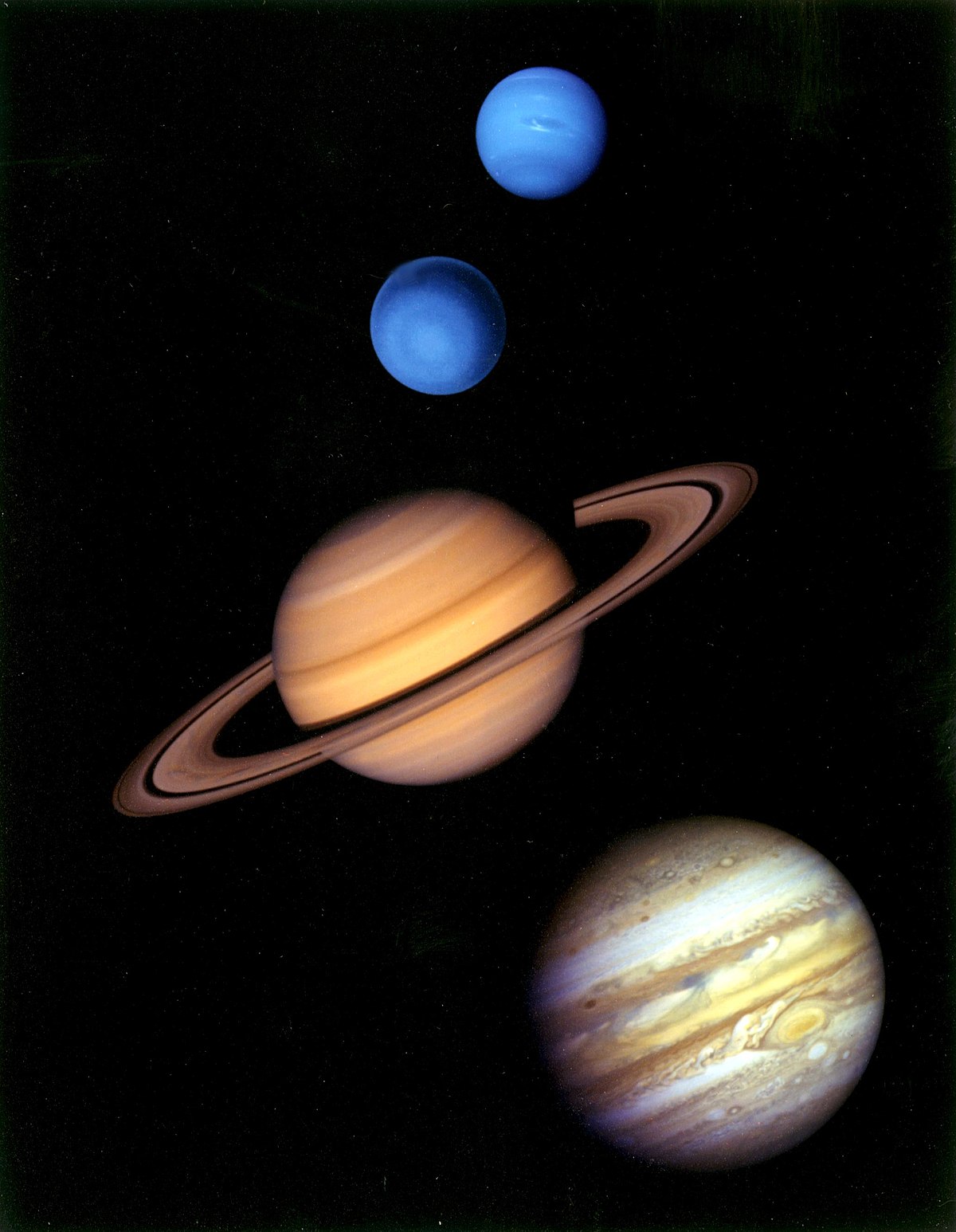

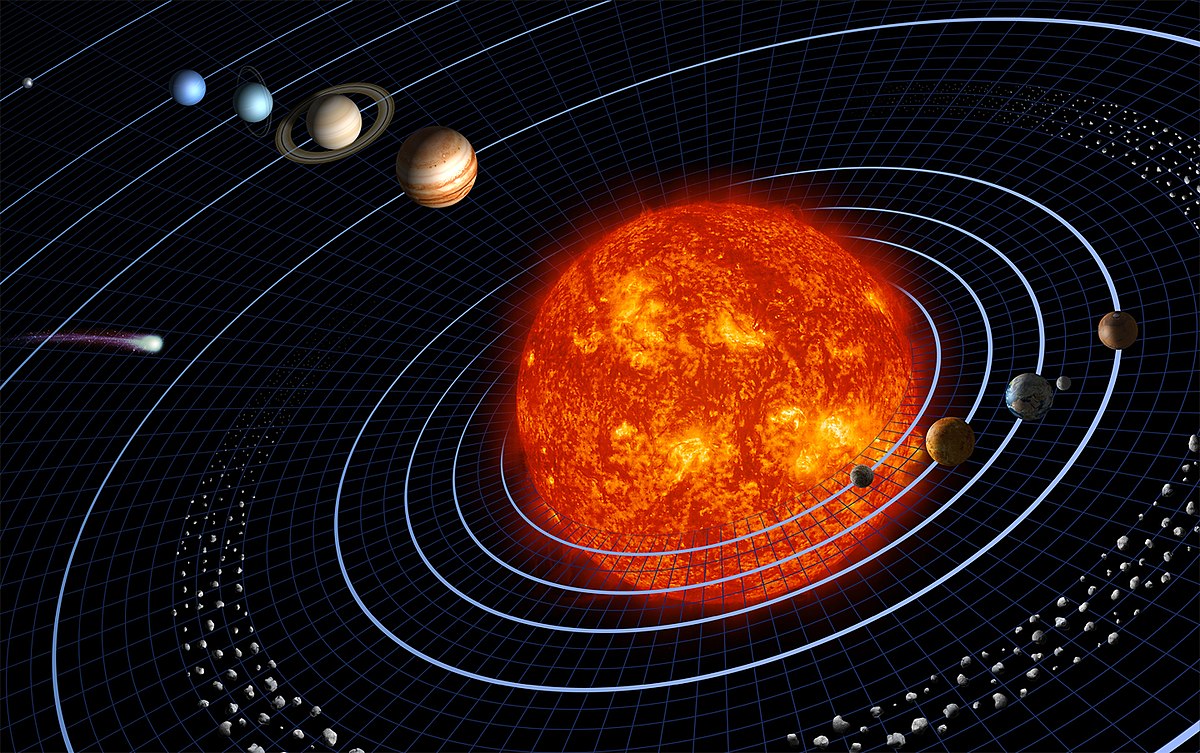

Un bombardement cataclysmique, tardif par rapport à la formation du système solaire, n'est envisageable que s'il existe un réservoir de petits corps restés stables pendant 600 millions d'années, avant d'être déstabilisés par un élément déclencheur. L'élément déclencheur pourrait être une modification dans la structure orbitale des planètes géantes. L'actuelle ceinture d'astéroïdes est vraisemblablement trop peu massive pour expliquer le bombardement observé. Un réservoir de petits objets, considérablement plus important, semble nécessaire. Un tel réservoir aurait pu exister après la formation des planètes du système solaire, laissant dans des régions plus externes (au-delà des orbites d'Uranus et Neptune) une masse importante (plus de 30 masses terrestres) d'objets.

Le scénario le plus abouti pour expliquer ce bombardement a été proposé en 2005. Ce scénario propose que l'élément déclencheur fut le passage par une résonance orbitale 2:1 entre Jupiter et Saturne, c'est-à-dire que Saturne aurait vu sa période de révolution autour du Soleil passer à exactement deux fois celle de Jupiter. Ce phénomène serait à l'origine d'une déstabilisation massive des corps de petite masse du système solaire interne, dont certains auraient alors été dotés d'orbites à forte excentricité, leur permettant d'atteindre les régions internes du système solaire où ils auraient pu entrer en collision avec les planètes telluriques. Cette proportion d'objets demeure faible : seulement 0,1 %, mais est suffisante étant donnée la masse initiale de planétésimaux disponibles.

Dans ce scénario, Jupiter et Saturne sont au départ relativement proches de leur configuration actuelle, Saturne étant plus près du Soleil qu'actuellement et Jupiter plus loin, et Saturne restant plus éloigné du Soleil que Jupiter. À ce moment-là, le rapport des périodes de révolution des deux planètes est légèrement inférieur à 2. Uranus et Neptune sont également plus près du Soleil qu'aujourd'hui, Neptune en étant même plus proche qu'Uranus (distance de 12 et 14 unités astronomiques respectivement). La phase initiale de formation des planètes géantes a nettoyé le système solaire interne de tous les débris (planétésimaux) qui s'y trouvaient initialement. Il ne subsiste qu'un disque assez massif (entre 30 et 50 masses terrestres) au-delà des orbites d'Uranus et Neptune.

Caractéristiques du grand bombardement tardif

Le grand bombardement tardif tel que théorisé, semble affecter de manière globale les planètes telluriques : la Lune, la Terre, Mars, Vénus, Mercure ainsi que (4) Vesta. Sa durée estimée est de 50 à 150 millions d'années, centrées sur 3,9 milliards d'années. Le taux de bombardement est estimé à 20 000 fois celui actuellement observé sur Terre, ce qui correspond par exemple à un impact d'un objet de plus de 1 km tous les 20 ans.

Éléments cohérents avec cette théorie

Outre sa capacité à expliquer une formation des croûtes terrestre et lunaire 600 millions d'années plus récentes que la formation du système solaire, le scénario du grand bombardement tardif explique un certain nombre d'autres caractéristiques du système solaire :

- Certains planétésimaux sont capturés sur l'orbite de Jupiter, aux points de Lagrange L4 et L5 (c'est-à-dire le long de l'orbite de Jupiter, mais 60° en avance ou en retard sur la planète), donnant naissance aux astéroïdes troyens. Le scénario rend compte de façon satisfaisante de l'abondance des statistiques orbitales de ces populations.

- Certains de ces astéroïdes troyens ont leur densité connue, car ils possèdent un compagnon en orbite (c'est le cas de (617) Patrocle). Les propriétés de tels systèmes ne correspondant pas à celles de la ceinture principale, mais à celles des objets de la ceinture de Kuiper, suggérant une origine commune.

- Les différentes caractéristiques de la ceinture d'astéroïdes semblent pouvoir être reproduites, comme les statistiques orbitales de la partie de la population principale en résonance orbitale 3:2 avec Jupiter.

- La masse de la ceinture de Kuiper, de seulement 0,1 masse terrestre, est considérablement plus faible que la masse du disque transneptunien initial, conformément au scénario qui prédit que plus de 99 % de la masse de ce dernier est expulsée. Incidemment, celui-ci indique que le nombre d'objets de masse comparable avec (134340) Pluton était à l'origine très élevé, atteignant peut-être 1 000 unités.