Intoxication à l'éthylène glycol - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Diagnostic

Comme les signes cliniques et les symptômes de l'intoxication par l'éthylène glycol ne sont, pour la plupart, pas spécifiques et se produisent dans de nombreuses autres intoxications, le diagnostic est souvent difficile. Le moyen diagnostique le plus fiable est la mesure du taux sanguin d'éthylène glycol. L'éthylène glycol peut facilement être dosé dans les liquides biologiques par chromatographie en phase gazeuse. De nombreux laboratoires hospitaliers n'ont pas la capacité de réaliser ces dosages sanguins et en l'absence de ce test, le diagnostic doit être basé sur l’aspect clinique du patient. Dans cette situation, un examen utile pour le diagnostic de l'intoxication est la mesure du trou osmolaire. L’osmolalité du sérum des patients est mesurée par l’abaissement du point de congélation et ensuite par sa comparaison avec l'osmolarité prédite sur la base de la mesure chez les patients du taux de sodium, de glucose, d’urée et la quantité d’éthanol qui peut avoir été ingérée. La présence d'un grand trou osmolaire conforte le diagnostic d'intoxication à l'éthylène glycol. Toutefois, un trou osmolaire normal n'exclut pas l’exposition à l'éthylène glycol du fait d’une grande variabilité individuelle.

L’agrandissement du trou osmolaire est provoqué par l'éthylène glycol lui-même. Au fur et à mesure que la dégradation métabolique de l'éthylène glycol progresse, le taux d'éthylène glycol diminue dans le sang et la mesure du trou osmolaire est moins utile. En outre, la présence d'autres alcools tels que l’éthanol, l’isopropanol, ou le méthanol ou des troubles tels que l’acidocétose, l’acidocétose diabétique, ou l’acidose lactique , ou encore l’insuffisance rénale peuvent également produire un trou osmolaire important conduisant à un mauvais diagnostic.

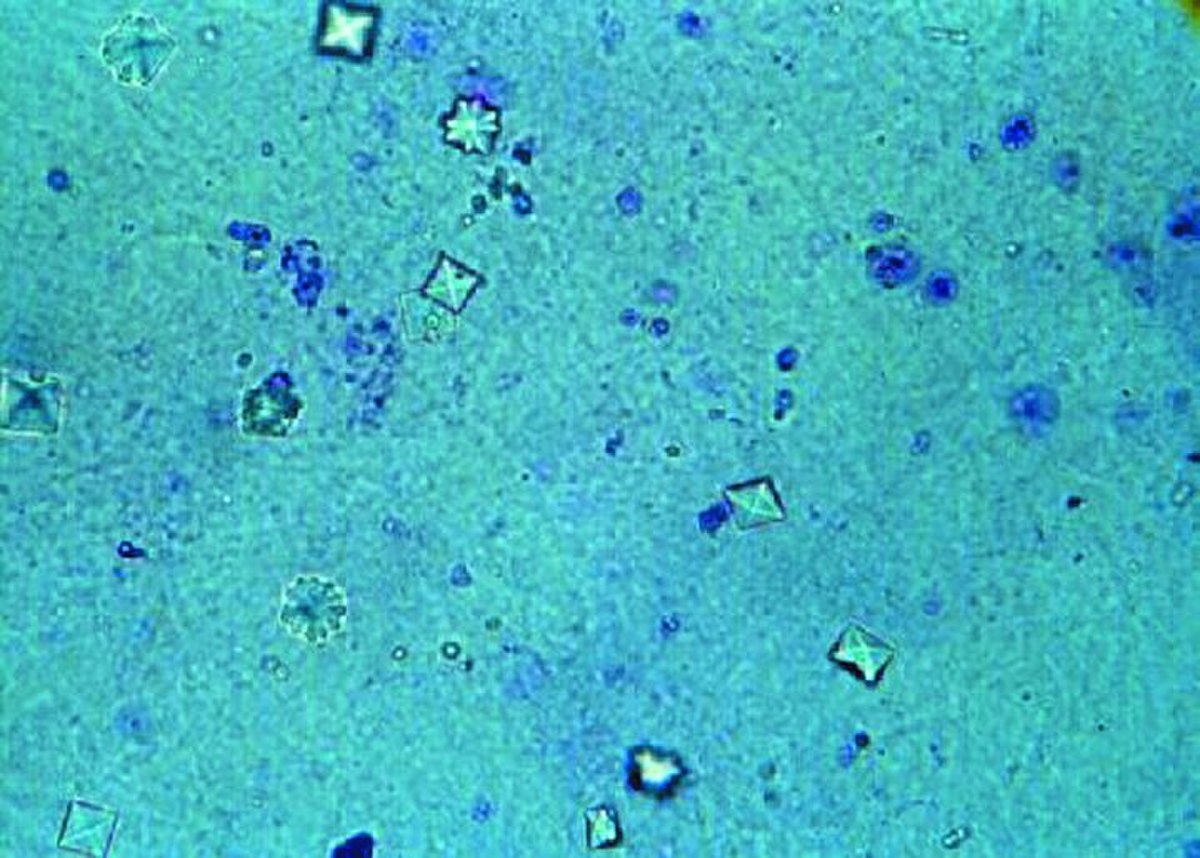

D'autres anomalies des examens de laboratoire peuvent suggérer une intoxication, en particulier la présence d'une acidose métabolique, notamment si elle se caractérise par un grand trou anionique. Cette acidose avec trou anionique est généralement présente dans la phase initiale de l'intoxication. Toutefois, il existe un grand nombre de diagnostics différentiels de l'acidose, y compris l'intoxication au méthanol, à l’acide salicylique, par le fer, l’isoniazide, le paracétamol, la théophylline, ou des troubles tels que l’urémie et l’acidocétose diabétique ou alcoolique. Le diagnostic d'intoxication par l'éthylène glycol doit être évoquée chez le patient présentant une forte acidose. L’examen au microscope des urines peut révéler des cristaux d'oxalate de calcium en forme d’aiguilles ou d'enveloppe qui peuvent orienter vers le diagnostic, même si ces cristaux peuvent être absents jusqu'à la dernière étape de l'intoxication. Enfin, de la fluorescéine a été ajoutée à de nombreux produits antigels pour permettre aux fuites de radiateur d'être détectées au moyen d’une lampe de wood. Après l'ingestion de produits antigels contenant de l' éthylène glycol et de la fluorescéine, une lampe de Wood peut révéler une fluorescence de la bouche d'un patient, de ses vêtements, des Vomissements, ou des urines qui peut aider au diagnostic de l’intoxication.

Epidémiologie

L’intoxication par l'éthylène glycol est relativement fréquente dans le monde entier.Les cas humains d'intoxication surviennent souvent de façon isolée, mais peuvent également se produire sous forme d’épidémies. De nombreux cas d'intoxication sont le résultat de l’utilisation d'éthylène glycol comme substitut bon marché de l'alcool ou d’ingestions intentionnelles au cours de tentatives de suicide. Moins fréquemment, il a été utilisé dans un but d’homicide. Des enfants ou des animaux peuvent être exposés par ingestion accidentelle, les enfants et souvent les animaux en consomment de grandes quantités en raison de la saveur sucrée de l'éthylène glycol.Aux États-Unis, il y eu 5816 cas de signalés aux centres anti-poison en 2002. En outre, l'éthylène glycol est la cause la plus fréquente de décès liée à des produits chimiques signalés par les centres anti-poison des États-Unis en 2003. En Australie, il y a eu 17 cas signalés par les centres anti-poison de l’État de Victoria et 30 cas signalés aux centres anti-poison de la Nouvelle-Galles du Sud en 2007. Toutefois, ces données peuvent sous-estimer les chiffres réels parce que tous les cas imputables à l'éthylène glycol ne sont pas signalés aux centres anti-poison. La plupart des décès lies à l'éthylène glycol sont des suicides intentionnels, les décès d'enfants dus à l'ingestion involontaire sont extrêmement rares.

Dans un effort visant à prévenir l'intoxication, un agent amer appelé benzoate de denatonium, connu sous le nom commercial de Bitrex, est souvent ajouté à l'éthylène glycol pour éviter l’ingestion accidentelle ou intentionnelle. L’agent amer est censé mettre fin à l'ingestion en se basant sur la fait que la principale défense de l'homme contre l'ingestion de substances nocives est le rejet des substances amères. Aux États-Unis, trois Etats (Oregon, Californie, Nouveau-Mexique) ont rendu obligatoire l’ajout d’agents amers dans l'antigel. Les études évaluant l'efficacité des agents amers dans la prévention de l’intoxication ou de la mortalité ont cependant montré un effet limité de l’adjonction de préparations amères à l'éthylène glycol.