Khat (botanique) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Historique

Selon les sources, les origines de cette plante alternent entre l'Éthiopie ou le Yémen. Ainsi, selon Sir Richard Burton, le khat aurait été introduit au Yémen au XVe siècle, en provenance d'Ethiopie. Des analyses botaniques ménées par Revri (en 1983) penchent elles sur une origine yéménite. La plante se serait ensuite étendue en Arabie et dans une partie de l'Afrique...

Les propriétés de la plante sembleraient être connues depuis les anciens Égyptiens, tandis que la plus ancienne description provient du traité Kitab al-Saidana fi al-Tibb du scientifique perse Al-Biruni. En 1854, l'écrivain malais Abdullah bin Abdul Kadir mentionne que l'usage du Khat est important à Al Hudaydah au Yémen, témoignant de l'usage assez ancien de ce produit dans ce pays.

Utilisation

Usage rituel

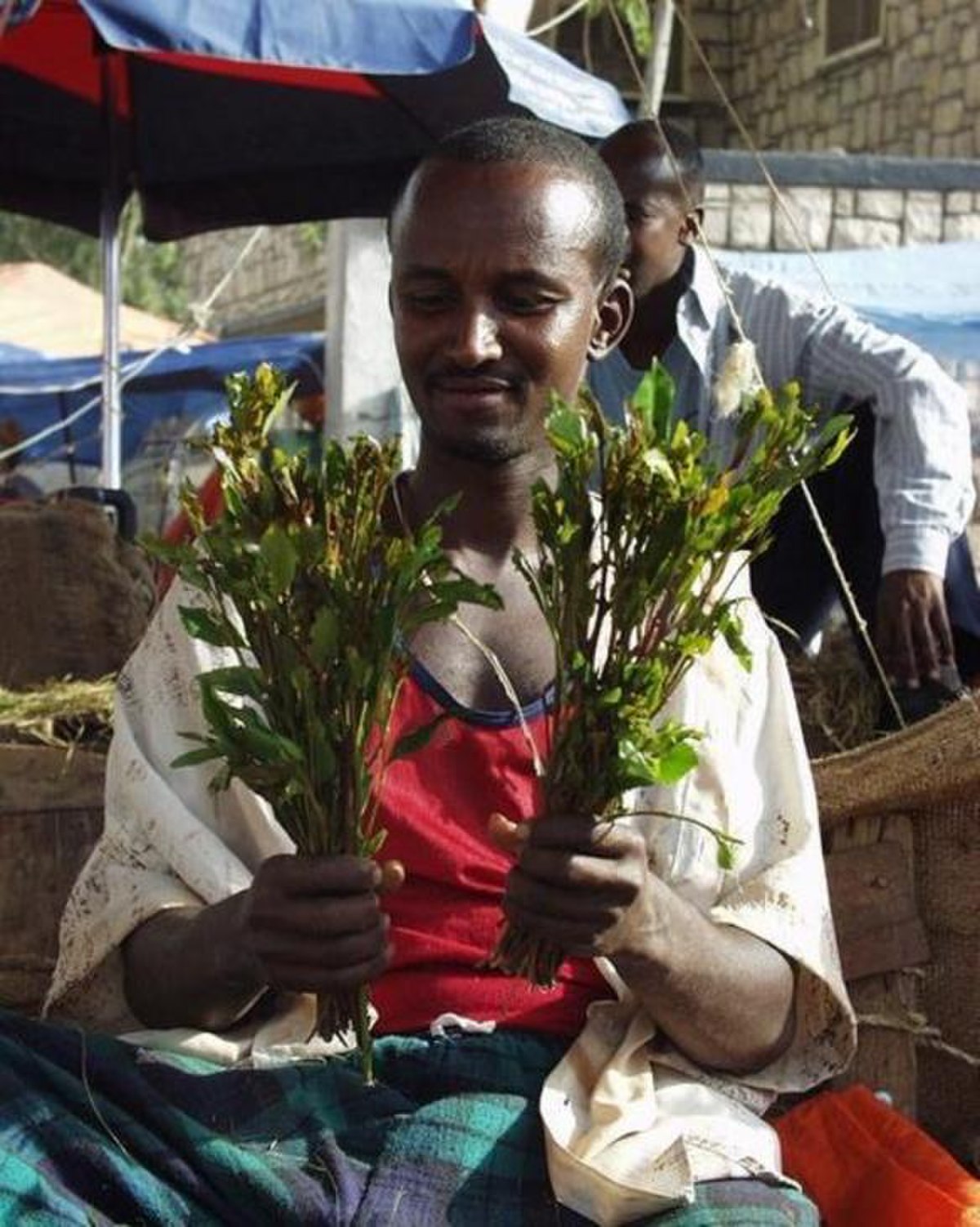

Il fait l'objet d'un usage rituel ancestral semblable à celui de la coca où les feuilles fraîches sont mâchées comme stimulant.

Les feuilles ont un effet astringent et une odeur aromatique. La mastication des feuilles colore les dents en brunâtre et la langue en vert.

Cet usage est principalement répandu à Djibouti, au Yémen et dans le Sultanat d'Oman où il donne lieu dans certaines régions à un commerce lucratif en remplaçant les cultures vivrières. Dans ces régions, il est parfois consommé sous forme d'infusion (thé abyssin, thé somalien).

Du fait de l'instabilité de la cathinone, les feuilles ne se conservent pas plus de 24 heures après la cueillette, les usagers recherchent les feuilles les plus fraîches possible. Dans les pays du golfe, le Khat est transporté par avion pour conserver toutes ses qualités.

Le khat peut se consommer mélangé avec de l'opium afin de servir d'antalgique.

Effets et conséquences

L'effet est proche de celui des amphétamines (soulager la fatigue et la faim) et induit une accélération du rythme cardiaque, de l'hypertension, une accélération de la respiration, de l'hyperthermie et une mydriase.

Son usage régulier entraîne des risques d'accoutumance – voire une toxicomanie – et une tolérance croisée avec les amphétamines et peut provoquer une dénutrition.

À long terme, des modifications de l'humeur, des hallucinations, des troubles du sommeil, digestifs et sexuels voire des accidents cardiaques sont signalés.

Législation

Il est inscrit sur la liste des stupéfiants de certains pays, notamment en France par arrêté du 20 février 1957, mais pas en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas.

En Somalie, l'Union des tribunaux islamiques, qui a pris le pouvoir à Mogadiscio en juin 2006, en a interdit la consommation. Sa consommation est rigoureusement interdite par l'Arabie saoudite, qui le considère comme une drogue, tandis que son voisin, le Yémen (lui, aussi pourtant sous large influence wahabite) en est un très gros consommateur (des couches les plus pauvres à la présidence du pays).