Mérion leucoptère - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Menaces et conservation

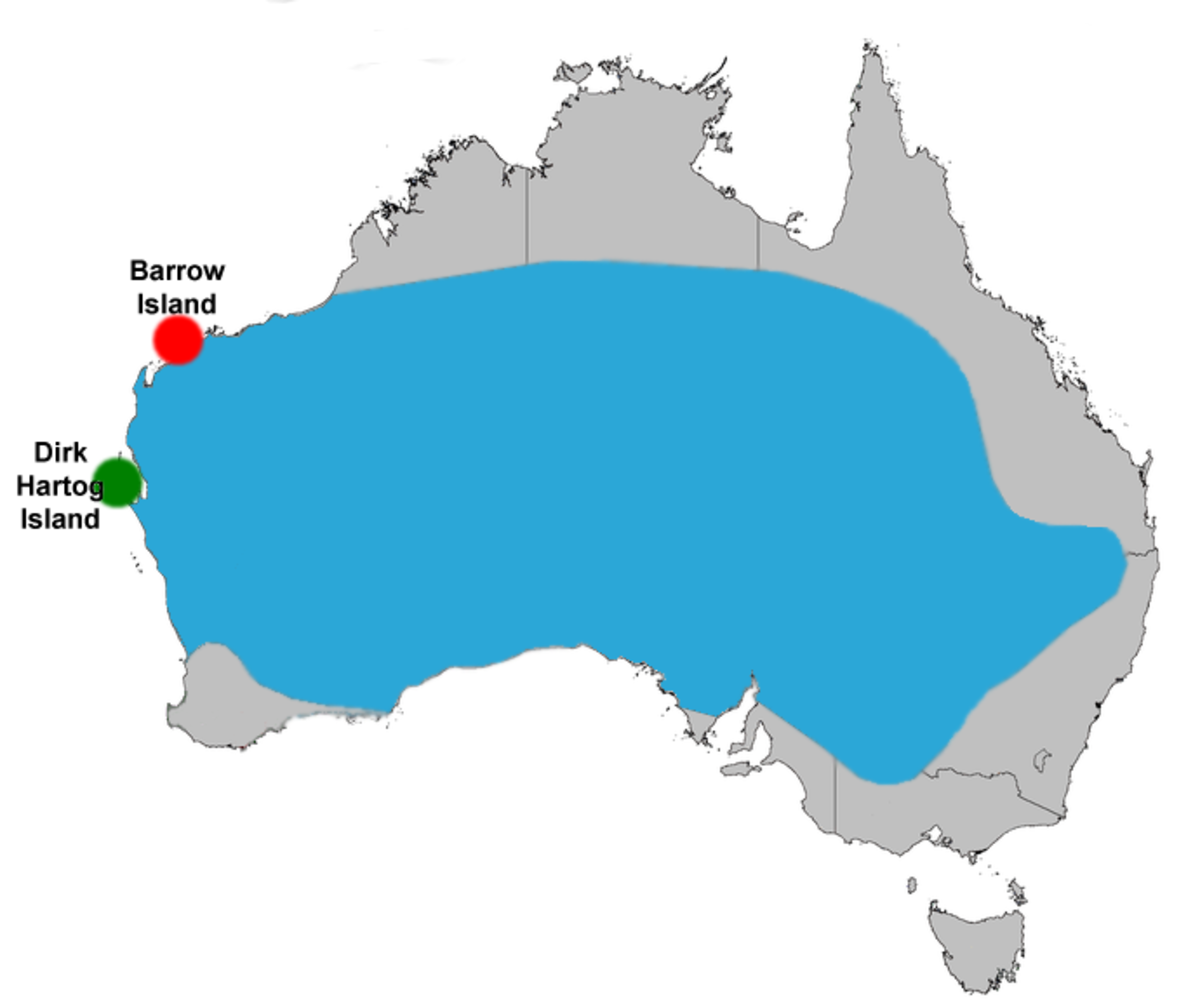

Si la sous-espèce M. l. leuconotus est considérée comme peu menacée (« Préoccupation mineure ») par l'IUCN en raison de sa vaste distribution, les deux sous-espèces insulaires sont considérées comme « Espèces vulnérables » par le gouvernement australien en raison de la fragilité de leurs sites de nidification, aisément perturbés par l'activité humaine.

Classification

Taxinomie

Le premier spécimen de Mérion leucoptère connu fut collecté par les naturalistes français Jean René Constant Quoy et Joseph Paul Gaimard en septembre 1818, lors du voyage de Louis de Freycinet autour de l'hémisphère sud. Trouvé dans la « baie des Chiens marins », le spécimen a été perdu dans un naufrage, mais une peinture intitulée Mérion leucoptère par Jacques Arago survécut et permit la description de l'oiseau en 1824 par l'ornithologue français Charles Dumont de Sainte-Croix. Son nom d'espèce dérive du grec ancien leuko « blanc » et pteron « aile ».

Ironie du sort, le premier spécimen découvert était un individu de la sous-espèce au plumage du dos noir de l'île Dirk Hartog, qui ne sera plus signalé pendant 80 ans. Pendant ce temps, la sous-espèce largement répandue au plumage du dos bleu sera découverte et décrite par John Gould comme deux espèces distinctes en 1865. Il appela le spécimen recueilli en Nouvelle-Galles du Sud White-winged Warbler Superb, M. cyanotus, tandis que l'autre, qui possédait le dos et les ailes blancs, fut décrit comme le White-backed Superb Warbler, M. leuconotus. Il fallut attendre le début du XXe siècle, pour qu'on se rendît compte que ces deux spécimens de l'Australie continentale appartenaient à la même espèce. En fait, chez ces oiseaux, la région du dos entre les épaules est nue et les plumes qui la couvrent viennent des épaules et forment, en s'étalant vers l'intérieur, des motifs de couleurs différentes. Ces dessins ont trompé les premiers naturalistes qui ont décrit deux espèces l'une à dos blanc, l'autre à dos bleu. George Mack, ornithologue au musée de Melbourne, considéra que le nom spécifique leuconotus devait l'emporter lors de sa révision de la classification du genre Malurus en 1934 et les classifications qui ont suivi ont emboîté le pas.

Comme pour plus de la moitié des espèces d'oiseaux actuelles, le Mérion leucoptère est un passereau. Il fut appelé à l'origine Blue-and-white Wren par les anglophones (« troglodyte bleu et blanc »), et les premiers observateurs comme Norman Favaloro au Victoria, l'ont appelé par ce nom. Toutefois, des études ont montré que les mérions ne sont en réalité pas apparentés aux véritables troglodytes (famille des Troglodytidae). D'abord classé dans la famille des Muscicapidae, puis dans celle des Sylviidae, il fut déplacé dans la toute nouvelle famille des Maluridae en 1975. Récemment, les analyses ADN ont montré que la famille des Maluridae est liée aux familles des Meliphagidae et des Pardalotidae dans la superfamille des Meliphagoidea.

Le Mérion leucoptère étant l'une des douze espèces du genre Malurus appartient donc à la famille des Maluridae. Il est très étroitement lié au Mérion à dos rouge (Malurus melanocephalus) ; à eux deux, ils constituent un clade frère du Mérion à épaulettes (Malurus alboscapulatus) de Nouvelle-Guinée. Les traits caractéristiques de ces trois espèces, baptisées « roitelets bicolores » par l'ornithologiste Richard Schodde, sont l'absence de motifs sur leurs têtes et de touffes auriculaires, ainsi que leur plumage uniformément noir ou bleu contrastant avec la couleur de l'épaule ou de l'aile. Elles se remplacent chacune géographiquement dans le Nord de l'Australie et en Nouvelle-Guinée.

Sous-espèces

Il y a, à l'heure actuelle, trois sous-espèces connues de Malurus leucopterus :

- M. l. leucopterus Dumont, 1824, la sous-espèce type vit exclusivement sur l'île Dirk Hartog, au large de la côte occidentale de l'Australie, les mâles ont un plumage nuptial noir et blanc. Cette sous-espèce est la plus petite des trois, mais porte une queue proportionnellement plus longue. Un spécimen fut à nouveau prélevé en 1916 par Tom Carter, c'est-à-dire 98 ans après que l'expédition de Louis de Freycinet avait permis la découverte du premier ;

- M. l. edouardi A. J. Campbell, 1901, de protonyme Malurus edouardi, se rencontre seulement sur l'île de Barrow, au large de la côte occidentale de l'Australie. Les oiseaux de cette sous-espèce sont plus grands que la sous-espèce type, mais ont une queue plus courte. Comme M. l. Leucopterus, les mâles de cette sous-espèce ont un plumage nuptial noir et blanc. Le plumage des femelles est plutôt de couleur cannelle, contrairement au gris-brun des deux autres sous-espèces ;

- M. l. leuconotus Gould, 1865, de protonyme Malurus leuconotus, est endémique d'Australie continentale et se distingue facilement des autres sous-espèces car elle est la seule à avoir un remarquable plumage nuptial bleu et blanc. Le nom de cette sous-espèce dérive du grec ancien leukos « blanc » et notos « dos ». Les individus du sud de la répartition sont en moyenne plus petits que ceux du nord.

M. l. leucopterus et M. l. edouardi sont généralement plus petits que leurs parents du continent et les deux sous-espèces insulaires tendent à avoir de petits groupes familiaux constitués d'un seul mâle et d'une seule femelle, avec occasionnellement un assistant. Bien que les trois sous-espèces aient la même structure sociale, les couples reproducteurs sur les deux îles ont, en moyenne, des couvées plus petites, des temps d'incubation plus longs et moins de jeunes à l'envol.

Histoire évolutive

Les deux sous-espèces insulaires sont génétiquement proches des populations continentales de M. l. leuconotus ; l'île de Dirk Hartog est à 2 km du continent, l'île de Barrow en est à 56 km. Elles étaient reliées au continent lors de la dernière période glaciaire, il y a 8 000 à 10 000 ans, permettant la dissémination des gènes. On a longtemps pensé que les deux sous-espèces insulaires étaient plus étroitement liées à la sous-espèce continentale qu'elles ne le sont l'une à l'autre, et les récentes données génétiques ont appuyé cette hypothèse. À l'heure actuelle, il existe trois explications possibles sur l'évolution des trois sous-espèces de Mérions leucoptères : la première suggère, qu'à l'origine, les trois sous-espèces avaient un plumage noir et blanc et qu'à la suite de la séparation des trois populations, le plumage de la sous-espèce continentale a évolué vers un plumage bleu et blanc. La deuxième hypothèse suggère que les deux sous-espèces insulaires ont évolué de façon convergente du bleu et blanc vers le noir et blanc. La troisième suggère que le plumage bleu et blanc initial a évolué vers le noir et blanc et que plus tard, la sous-espèce continentale a de nouveau évolué vers le plumage bleu et blanc.

La répartition des trois espèces de Mérions bicolores montre que leurs ancêtres ont vécu en Nouvelle-Guinée et dans le Nord de l'Australie à une époque où le niveau des océans était plus bas et les deux pays reliés par une bande de terre. Les populations ont été séparées lorsque le niveau des eaux a monté, les individus de Nouvelle-Guinée évoluant vers le Mérion à épaulettes, ceux d'Australie vers le Mérion à dos rouge et le Mérion leucoptère adapté aux zones arides.