Michel Servet - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Développement d'une doctrine unitarienne

Sa carrière médicale se poursuit à Vienne dans le Dauphiné où il s'installe en 1540, sous le nom de Michel de Villeneuve dans le but d'y exercer la médecine. Servet acquiert là une position de notable, et découvre la petite circulation sanguine, c'est-à-dire la manière dont le sang passe dans les poumons pour s'oxygéner. Il voit là le souffle de Dieu au cœur de l'homme.

Servet croit en effet en un Dieu « auquel l'homme peut s'unir », s'opposant par là à Jean Calvin, qui décrit « un souverain Seigneur (…) devant qui l'homme chétif et misérable ne peut que se prosterner dans la cendre, adorer et obéir ».

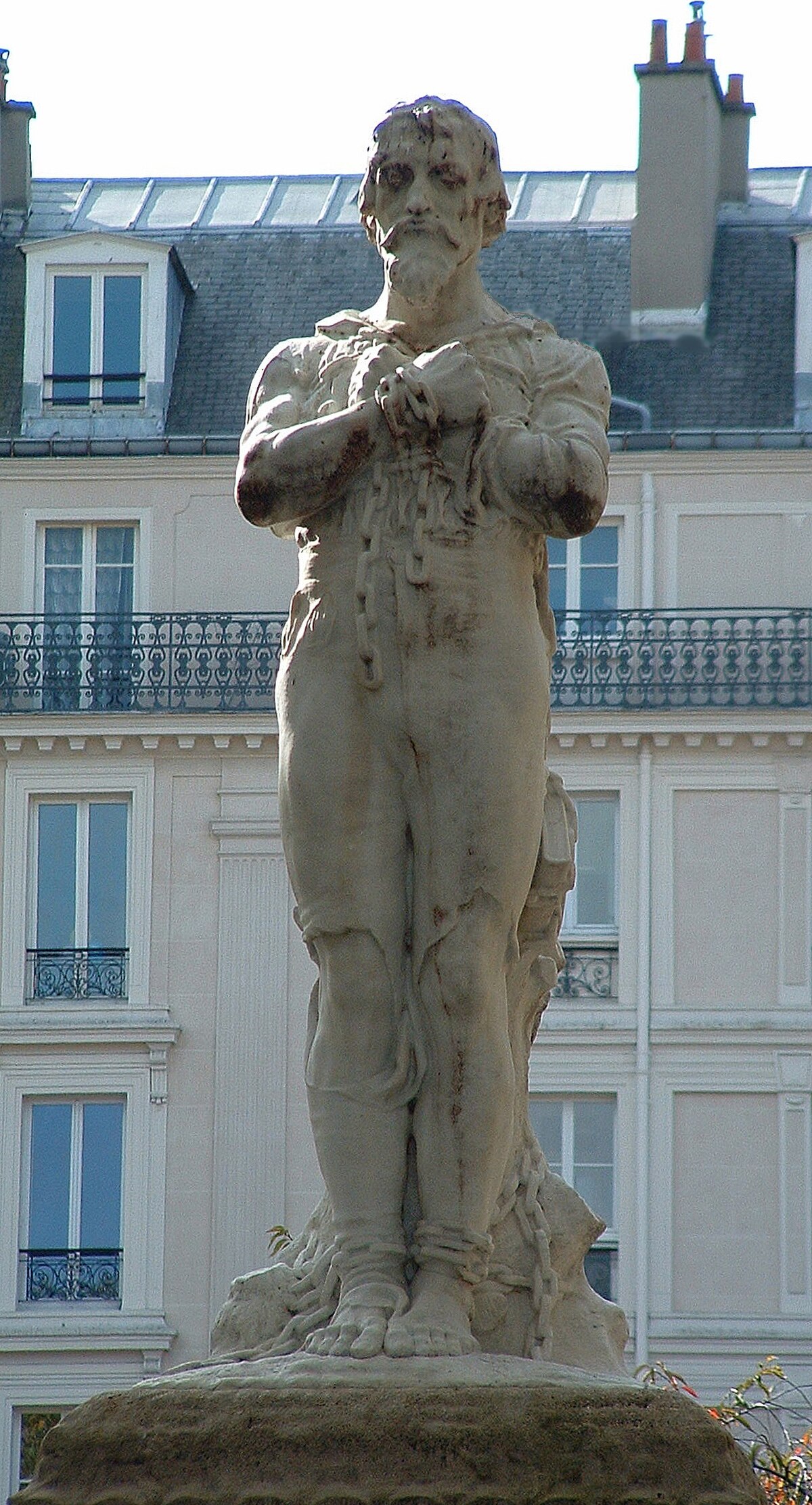

Surtout, Servet pousse très loin le principe du retour aux Évangiles. Pas de trace, dans ces derniers, du discours complexe sur la Trinité que l'Église catholique a mis au point pendant des siècles. Jésus n'est pas Dieu, mais un homme auquel l'essence divine s'est alliée temporairement. Il s'aliène de la sorte la plupart des chrétiens de son temps, d'autant plus quand il propose une métaphore radicale : selon lui, la Trinité est un « chien des Enfers à trois têtes, signe de l'Antéchrist ». Cette image forte est évidemment jugée blasphématoire et Calvin écrit alors : « Si j'ai de l'autorité dans cette ville (Genève), je veillerai à ce qu'il ne la quitte pas vivant ». Michel Servet est pour cette raison honoré par les chrétiens unitariens qui fleurissent chaque année sa statue à Paris.

Pensée de Servet

Michel Servet soutenait que la Trinité, qui n'apparaît nulle part dans la Bible, résultait des faux enseignements des philosophes grecs. Il était persuadé qu'il ramènerait l'Église « à la simplicité et à l'authenticité des Évangiles et des premiers pères de l'Église ». Il s'affirmait cependant chrétien et espérait, par l'abolition du dogme de la Trinité, rallier au christianisme les fidèles des autres religions monthésistes, juifs et musulmans. Son intérêt pour ces religions concurrentes lui fut reproché ainsi que son célibat qui lui valut d'être suspecté de débauche. Sa pensée est encore mal connue et parfois contradictoire. Il désirait « aller plus loin dans le retour aux Ecritures » et se prenait, selon certaines sources , pour le représentant de l'archange Michel, qui, dans l'Apocalypse « chasse la bête ».

Réactions et Polémiques

Cette affaire a toujours provoqué la polémique, à commencer par les réactions divergentes qui suivirent l'exécution. Parmi ces réactions on note celle du chancelier de Berne qui exprime que, selon lui, la force n'est pas convaincante en matière de religion et qu'il est préférable de laver l'âme des pêcheurs en les convertissant. Autre réaction, celle de Martinus Bellius qui publie « De heraticis an sint persequendi » (Faut-il punir les hérétiques ?). C'est un recueil de témoignages des Pères de l'Église à Erasme et même Luther. Ce pseudonyme est rapidement découvert et il s'avère qu'en réalité c'est Castellion , un humaniste vaudois réformé proche de Calvin (il avait logé chez celui-ci à Strasbourg en 1540 et avait été nommé par lui à la tête du collège de Rive durant une courte période). Il ressort de cet écrit que la tradition chrétienne s'oppose à l'usage de de la force en matière religieuse. C'est une rupture totale entre les deux hommes. Castellion écrivit : « Tuer un homme ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Quand les Genevois ont fait périr Servet, ils ne défendaient pas une doctrine, ils tuaient un être humain : on ne prouve pas sa foi en brûlant un homme mais en se faisant brûler pour elle. » Calvin fut obligé de riposter sur le plan théologique et publia un traité sur la Trinité où il justifie le comportement de Genève. Sur le plan culturel et politique, c'est Théodore de Bèze qui riposta en 1554 en écrivant un « Traité de l'autorité du magistrat en la punition des hérétiques et du moyen d'y procéder ». Il fut traduit en 1560. « Le magistrat, affirme Bèze, a l'autorité et le devoir de punir l'hérétique. » Il ajouta : « La corruption par l'hérésie touche l'âme éternelle. Ceux qui corrompent l'âme sont pires que les criminels de sang. »