Milton Erickson - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

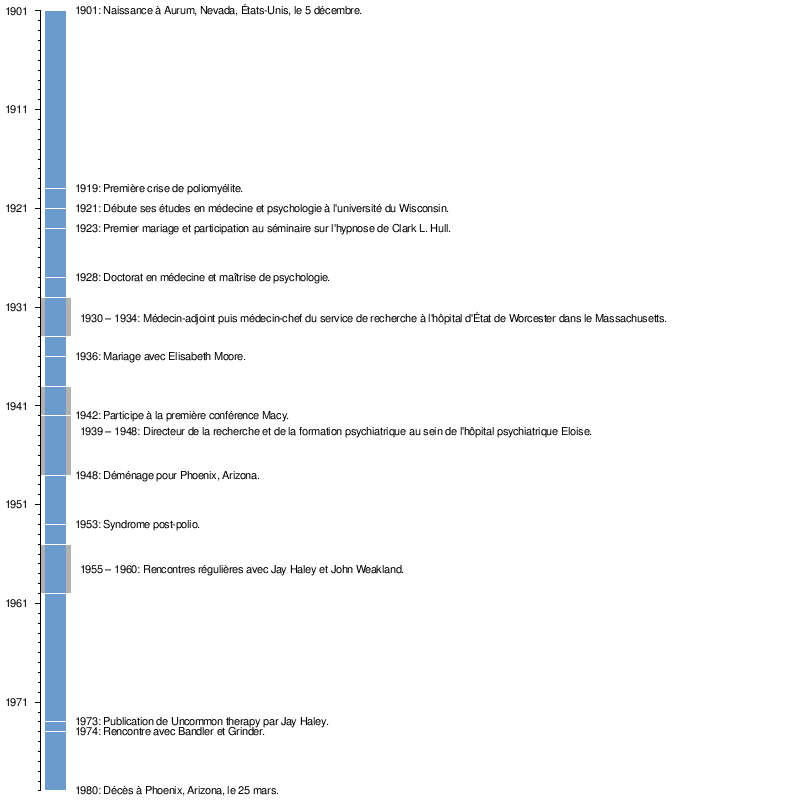

Chronologie

Principaux apports en psychothérapie

Méfiance à l'égard des théories psychologiques

Erickson était convaincu qu'aucune théorie psychologique ne pouvait rendre compte de l'infinie diversité des êtres humains. C'est pourquoi il considérait que la manière d'aider une personne à résoudre ses problèmes devait toujours être développée sur mesure, pour pouvoir répondre à ses besoins uniques. Pour lui, les théories sur les manières de penser et de se comporter risquent le plus souvent de nous enfermer dans des perceptions et des attitudes inadéquates. C'est pourquoi, dans son approche radicalement empirique, il évitait d'utiliser les principes généraux issus de modèles « scientifiques » de psychothérapie et d'hypnose, qui mettent l'accent sur une standardisation de l'approche diagnostique et du mode d'intervention. En d'autres termes, pour lui, il n'y a de thérapie que si le thérapeute réussit à découvrir ce qui convient à cette personne particulière en ce moment particulier. Son amie, l'anthropologue Margaret Mead, déclare : « Milton Erickson ne résolvait jamais un problème d'une manière déjà utilisée s'il pouvait en trouver une nouvelle - et généralement il le pouvait ». Elle souligne que c'est aussi ce qui constituait une barrière pour la transmission de ce qu'il connaissait.

Un art de l'observation

Dans son enseignement en psychothérapie, Erickson apprenait à ses élèves à bien observer le patient sans avoir d'idées préconçues sur lui. Il considérait en outre que l'apprentissage de l'hypnose et de l'autohypnose était un excellent moyen pour le thérapeute de développer ses capacités d'observation. Il soulignait qu'il était lui-même le plus souvent en transe lorsqu'il menait des séances de thérapie. Dans un article publié avec Ernest Rossi en 1977, il déclare: « quand il y a une question cruciale à propos d'un patient et que je ne veux pas passer à côté du moindre détail, j'entre en transe ». Pour lui, la transe du thérapeute lui permet notamment d'être plus conscient des nombreux messages subliminaux non-verbaux que les patients émettent inconsciemment. Erickson ne voulait pas être considéré comme un gourou ou un magicien. Il insistait sur le fait que tout ce qu'il faisait était le résultat de l'observation attentive de la personne et de la réponse aux communications de cette dernière.

Une conception nouvelle de l'inconscient

Un des apports fondamentaux d'Erickson en psychothérapie est l'idée que l'inconscient de la personne est une partie bénigne et utile pour elle. Erickson a une position réaliste, au sens philosophique du terme, en ce qui concerne l'inconscient : il croit en son existence réelle. Selon sa conception, l'inconscient n'est pas la menace pulsionnelle qui, selon la théorie psychanalytique, vient perturber la vie consciente et a donc contraint au refoulement. Bien au contraire, pour Erickson, l'inconscient est la source des énergies nouvelles que le patient ignore et auxquelles il devra apprendre à faire une place de plus en plus grande. Le souci principal du thérapeute doit être de découvrir ou, mieux encore, de faire découvrir les ressources, ignorées du patient, qui vont lui permettre d'opérer en lui une modification. Erickson voit l'inconscient soit comme un sujet agissant, doté de caractéristiques différentes du moi conscient de la personne, soit comme un stock d'apprentissages, véritable réservoir de ressources pour la personne.

Pour Erickson, chacun a en lui les ressources, la capacité de soulager ses propres souffrances et de résoudre ses problèmes d'une manière qui ne doit pas nécessairement être comprise au niveau cognitif. Pour lui, il n'est pas important que qui que ce soit, même la personne elle-même, comprenne comment les changements se produisent. Il est seulement important qu'ils se produisent. L'inconscient accomplit des faits dont la conscience est incapable, et qu'elle ne conçoit souvent même pas. Mais c'est à condition que la conscience se borne à demander son secours à l'inconscient, sans préjuger ni de la manière, ni du moment qu'il choisira pour agir, et qu'elle s'abstienne entièrement d'interférer avec son action.

L'approche utilisationnelle

Dans ses supervisions, Erickson insistait sur l'importance d'établir le contact avec le patient sur son propre terrain et de créer des situations dans lesquelles le patient peut prendre conscience de ses propres capacités à modifier sa manière de penser. En d'autres termes, pour Erickson, « la première chose à faire en psychothérapie est de ne pas essayer de contraindre l'être humain à modifier sa manière de penser ; il est préférable de créer des situations dans lesquelles l'individu modifiera lui-même volontairement sa façon de penser ».