Nouveau-Groenland méridional - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Recherches de la terre de Morrell

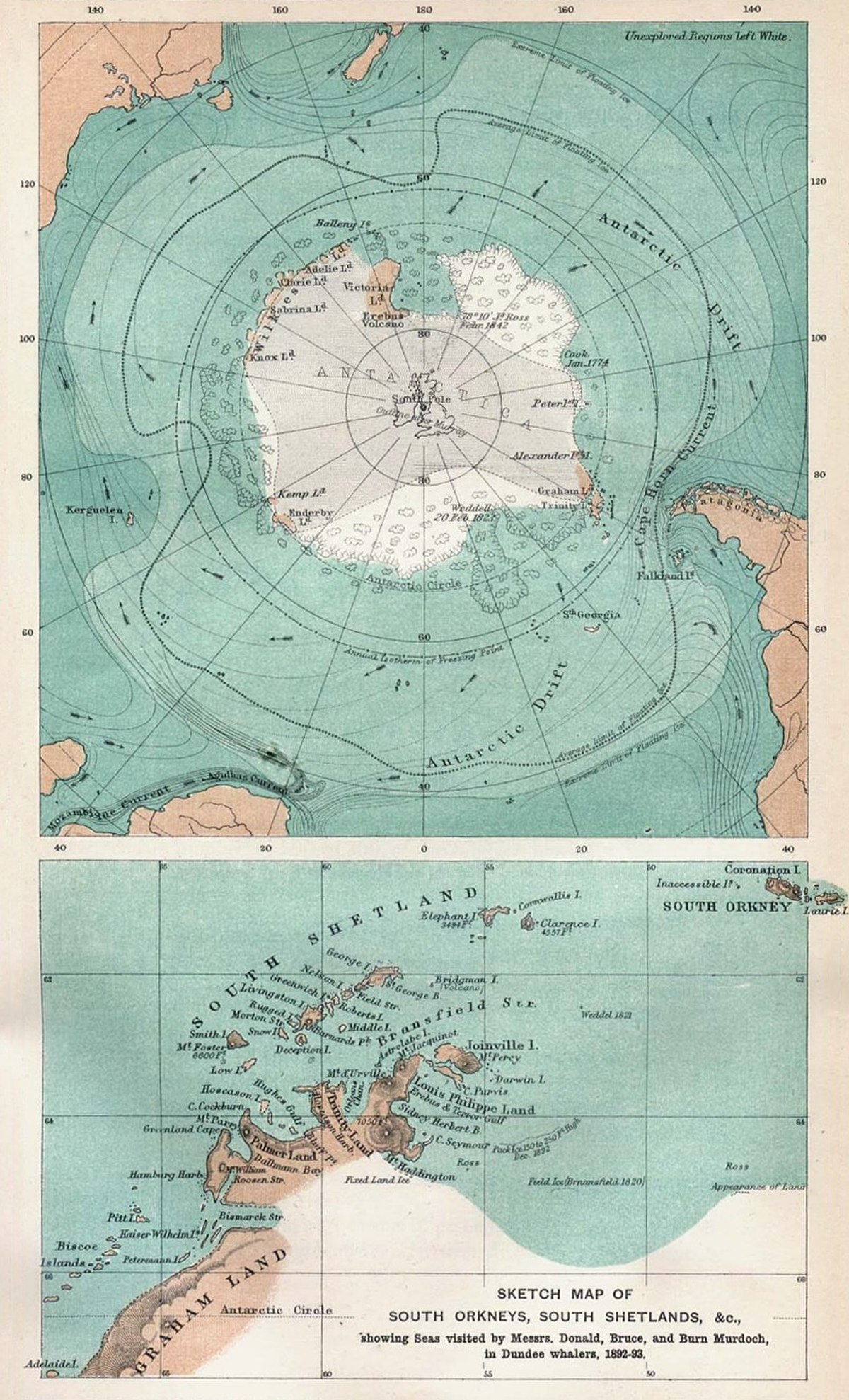

Des doutes sont exprimés quant à l'existence du New South Greenland, ce « Nouveau Groenland du Sud », lorsqu'en 1838, l'explorateur français Jules Dumont d'Urville navigue tout près de la position du « cap nord » de Morrell, mais ne voit pas de signe de la terre. Ces éléments de preuve et la nature générale du compte-rendu de Morrell — ses erreurs et sa réputation d'être un fanfaron « aussi grand […] que n'importe quel héros de roman autobiographique » selon les termes du géographe britannique Hugh Robert Mill, conduisent par la suite de nombreux géographes à ignorer ses revendications. Ce scepticisme est resté, même après que Sir James Clark Ross a fait état d'une apparition de terre en 1843, non loin de la prétendue observation de Morrell. L'observation d'un navigateur renommé comme Ross est parfois présentée comme « un soutien aux déclarations de Morrell ». Il n'y a pas eu d'autres navigations dans la mer de Weddell jusqu'en 1903, lorsque l'expédition Scotia de William Speirs Bruce arriva à 74°1'S, mais dans un secteur de la mer qui ne l'amena pas à proximité des observations de Morrell ou de Ross. Bruce est, cependant, généralement bien disposé à l'égard de Morrell et écrit que son observation ne devait pas être rejetée jusqu'à ce qu'elle soit absolument démentie.

La première recherche pour déterminer l'existence du Nouveau-Groenland méridional a lieu dans le cadre de l'expédition Filchner, menée entre 1911 et 1913, sous le commandement de l'allemand Wilhelm Filchner. Le navire de l'expédition est piégé dans le pack, tout en essayant d'établir une base à terre en baie de Vahsel. Sa dérive ultérieure vers le nord-ouest l'amène, à la mi-juin 1912, à une position à 60 km à l'est de l'observation de Morrell. Filchner quitte le navire le 23 juin et, avec deux compagnons et des provisions suffisantes pour trois semaines, se déplace en direction de l'ouest à travers le pack pour rechercher la terre. La lumière est limitée à deux ou trois heures par jour et les températures chutent à -35°C, rendant le voyage difficile. Dans ces conditions, le groupe couvre 50 km en prenant souvent des observations. Ils ne trouvent aucun signe de terre, une sonde passée à travers la glace atteint une profondeur de 1 600 m avant que la ligne ne casse. Cette profondeur confirme qu'il n'y avait pas de terres dans les environs. Filchner conclut que ce qui avait été vu par Morrell était un mirage.

Le 17 août 1915, le navire de l'expédition Endurance d'Ernest Shackleton, pris au piège dans la glace comme celui de Filchner trois ans plus tôt, dérive à partir d'un point à 16 km environ à l'ouest de la position de Morrell. À cet endroit, la sonde enregistre une profondeur près de 3 000 m. Shackleton écrit ensuite : « Je suis arrivé à la conclusion que la Terre de Morrell doit être ajoutée à la longue liste des îles des côtes du continent Antarctique [qui trouvent leur explication] dans les icebergs ». Le 25 août, un autre sondage à 3 500 m donne à Shackleton une preuve supplémentaire de l'inexistence du Nouveau-Groenland méridional.

Bien que les enquêtes et observations de Filchner et Shackleton soient acceptées comme des preuves concluantes que le Nouveau-Groenland méridional était un mythe, il restait la question du signalement par James Clark Ross d'une terre dans une position vers 65°S, 47°W. La réputation de Ross est suffisante pour que cette possibilité soit prise au sérieux et que sa prétendue observation soit enregistrée sur les cartes de l'Amirauté. En 1922, Frank Wild, qui a conduit l'expédition Shackleton-Rowett à bord du Quest après la mort au début de l'expédition de Shackleton, enquête sur l'observation de Ross. Rien n'est vu, même si le pack empêche d'atteindre l'endroit exact. Une sonde à révèle près de 4 300 m de fond, montrant qu'aucune terre ne pouvait se trouver à proximité.