Phagothérapie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Collecte des bactériophages

La façon la plus simple de rechercher des bactériophages est de se procurer de l’eau susceptible de contenir de grandes quantités de bactéries et de bactériophages. Les meilleures sources sont celles qui contiennent un grand nombre de bactéries, par exemple les eaux usées des égouts mais aussi des rivières et des fleuves. Les échantillons d’eau prélevés sont mis en présence in vitro des bactéries à détruire, que l’on cultive sur un substrat de croissance convenable (généralement désigné « bouillon nutritif »). Si dans l’échantillon se trouve un bactériophage lytique qui reconnaît sa bactérie-hôte, celle-ci et ses descendants sont parasités, permettant du même coup la multiplication exponentielle du bactériophage qui les fait mourir. Après quelques heures de contact, le mélange est centrifugé, filtré et débarrassé de ses impuretés. Seuls les bactériophages persistent en très grand nombre et gardent toute leur activité prédatrice intacte.

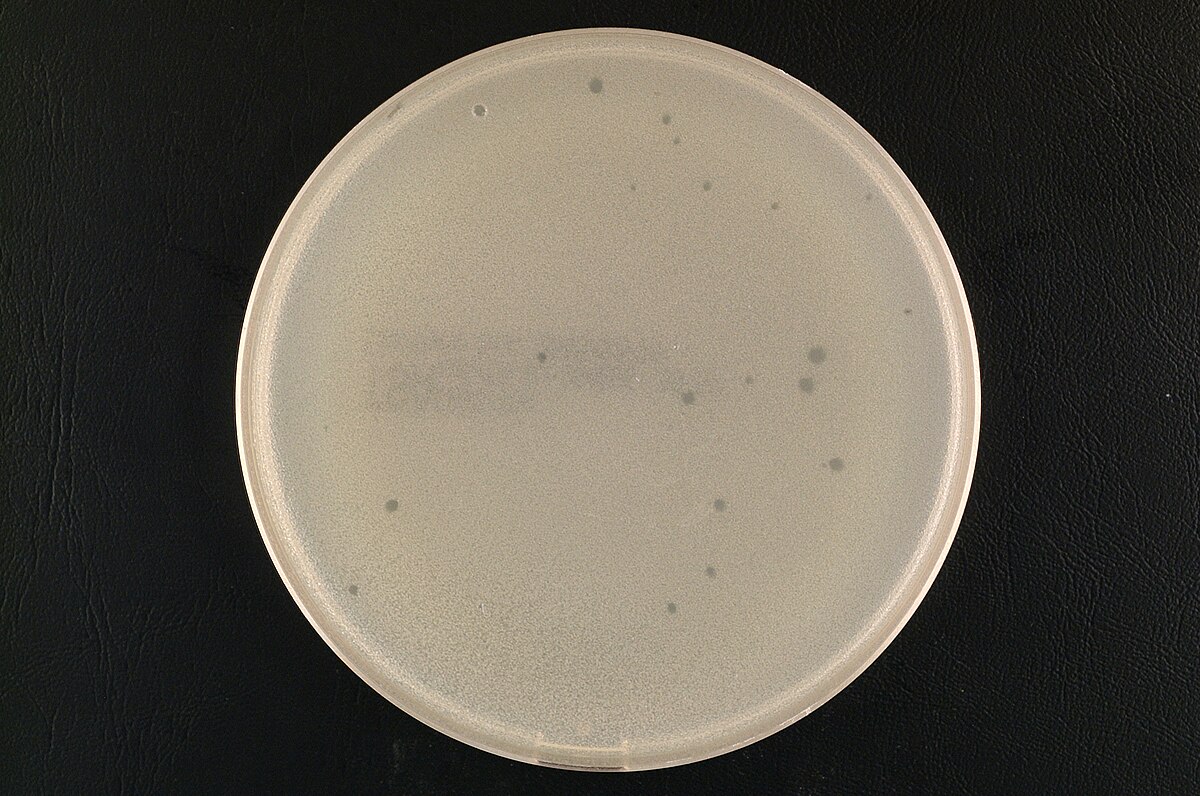

Les suspensions phagiques sont ensuite traitées afin de purifier par clonage les différents phages pour étudier leur caractéristiques et déterminer avec exactitude le nombre de particules phagiques actives par la méthode des plages (voir photo).

Bien entendu, de telles suspensions brutes ne sont pas des produits utilisables cliniquement avant qu’il ait été vérifié qu’ils répondent aux critères exigés par la pharmacopée.

Autres utilisations médicales des phages

La phagothérapie et le phagoprophylaxie ne sont pas les seules applications médicales envisagées avec des bactériophages. Les phages filamenteux ont une propriété particulière (en:Phage display) qui permet d’envisager des applications nouvelles. On a récemment proposé d'utiliser ces phages en tant que vecteurs pour le transport de médicaments (antitumoraux, antibiotiques, etc.) au niveau d’un processus pathologique (cancer, infection profonde, etc.). Cette façon d’apporter les produits au niveau des organes à traiter présente l’avantage d’être plus efficace par augmentation des doses locales et d’éviter d’inonder l’organisme de produits toxiques. Selon ce même principe, il est aussi envisagé d’utiliser ces phages pour traiter certaines toxicomanies (tabagisme). Enfin, signalons qu’il existe une recherche qui utilise ces virus pour étudier et même envisager un traitement de la maladie d’Alzheimer.

Pour améliorer l’activité d’un bactériophage ou lui introduire des propriétés nouvelles, des chercheurs proposent de modifier les phages génétiquement. Ces manipulations génétiques sont très accessibles aujourd’hui, plus facilement sur les micro-organismes que sur les plantes ou les animaux (OGM). Pour les bactériophages, sans minimiser les avantages annoncés, il ne faut pas perdre de vue qu’ils participent dans la nature, depuis des millénaires, à l’équilibre des écosystèmes. La modification génétique de ceux-ci et l’utilisation large qu’on pourrait en faire tant en médecine que dans d’autres activités ne pourraient-elle pas rompre cet équilibre?

L'arsenal antimicrobien pourrait bénéficier de la découvertes de substances produites lors de l’attaque des bactéries comme des protéines (lysines) qui ont été isolées et font l’objet de tests. La preuve définitive de l'efficacité de ces approches phagiques en milieu hospitalier n'a cependant été apportée que dans un petit nombre de cas.

Les enzobiotiques constituent une nouvelle voie des recherches effectuées à l'Université Rockefeller afin d'obtenir des enzymes à partir de bactériophages. Ces résultats montrent qu'il est possible de prévenir des infections bactériennes secondaires comme la pneumonie qui peut se développer chez des patients souffrant de rhume, d'otite, etc.