Phagothérapie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Phagoprophylaxie

La prophylaxie médicale désigne tout processus qui prévient l'apparition ou la propagation d'une maladie. La phagoprophylaxie est l'utilisation de bactériophages (ou phages) lytiques afin d'éviter l’apparition de certaines maladies infectieuses bactériennes. L’idée n’est pas nouvelle puisqu’elle a été utilisée il y a très longtemps pour enrayer certaines épidémies, dont celle du choléra en Inde (dans le cadre plus général du biocontrôle).

Depuis quelques années la phagoprophylaxie a été envisagée dans le domaine agro-alimentaire pour éliminer la (ou les) bactérie(s) potentiellement pathogène(s) dans la chaîne alimentaire depuis les élevages jusque dans l’industrie de transformation.

Des applications peuvent être envisagées non seulement dans le traitement mais aussi dans la prévention des effets pathogènes de certaines bactéries, tant dans le domaine médical que dentaire, vétérinaire, ou environnemental.

Les bactériophages ont été étudiés en tant que moyen d'éliminer des bactéries pathogènes comme Campylobacter et Listeria dans les aliments crus et frais. Pour la première fois, en 2006, aux États-Unis, l’utilisation d’une préparation à base de bactériophages a été autorisée par l’autorité administrative (FDA) pour lutter contre la listériose. Bien que ce procédé ait de prime abord suscité quelques préoccupations du fait que, sans étiquetage obligatoire, les consommateurs ne pouvaient pas savoir que la viande et la volaille avaient été traitées, cette approbation confirme au public que les phages actifs contre Listeria sont généralement reconnus comme sûrs (statut américain GRAS) par la communauté scientifique mondiale, ce qui ouvre la voie de la reconnaissance d'autres phages.

De nombreuses publications rapportent des études de phages afin de combattre des pathogènes comme Campylobacter, Escherichia et Salmonella chez les animaux de ferme, Lactococcus et Vibrio en pisciculture, ainsi que Erwinia et Xanthomona pour la culture des plantes légumineuses et arbres fruitiers.

Phagothérapie’

Spécificité des bactériophages

Il est important de connaître une importante propriété des bactériophages parce qu’elle a une conséquence pratique sur l’application de la phagothérapie. Elle réside dans le fait que les bactériophages ont une activité beaucoup plus spécifique que la plupart des médicaments tels les antibiotiques. Un phage lytique ne détruira qu’une seule souche bactérienne, voire plusieurs souches d’une espèce donnée (Staphylococcus aureus, par exemple), beaucoup plus rarement toutes les espèces des souches appartenant à un genre (Staphylococcus). C’est cette sélectivité de son «hôte», la bactérie, qui est utilisée en épidémiologie pour réaliser un test appelé lysotypie. Par conséquent, plus impérativement qu’avec les antibiotiques dont certains ont un spectre très large, la spécificité des phages impose que l’on connaisse précisément la bactérie responsable de l’infection avant de les appliquer dans un traitement. Il est donc nécessaire de prélever, pour les analyser, des échantillons biologiques chez le malade infecté de manière à cultiver et identifier la (ou les) bactérie(s) réellement responsable(s). Secondairement, il est essentiel de disposer d’un (ou plusieurs) phage(s) approprié(s) capable(s) de lyser la (ou les) bactérie(s) qui est (sont) à l’origine de l’infection.

La technique d’étude de l’activité d’un ensemble de plusieurs bactériophages sur une bactérie est assez comparable à celle qui permet de vérifier l’activité des antibiotiques et que l’on appelle antibiogramme. On vérifie quels sont les bactériophages testés qui empêchent la croissance de la bactérie.

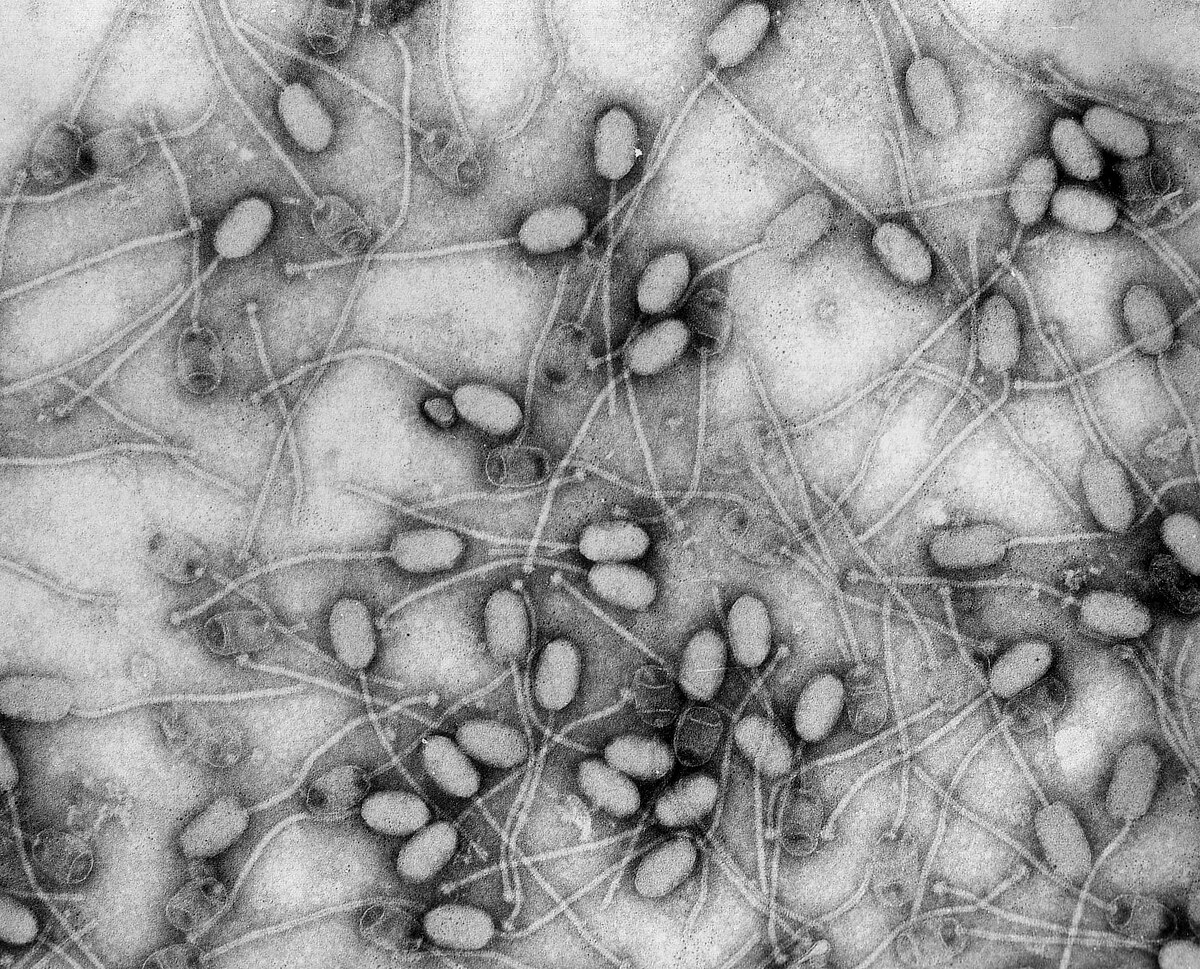

(coloration : acétate d'uranyl; grossissement : 92 400)

A défaut (absence de bactérie isolée, urgence à commencer un traitement) de satisfaire à ces exigences, une option consiste à utiliser des préparations de mélanges polyvalents (ou cocktails) de phages afin d'augmenter les probabilités de succès.

Avantages de la phagothérapie

Les bactériophages ont été largement utilisés par le passé pour lutter contre les bactéries pathogènes dans de très nombreuses infections. Il n’a jamais été signalé d’effets secondaires graves, ce qui n’est pas le cas avec beaucoup d’antibiotiques (allergie aux pénicillines, toxicité des aminosides, etc.).

Elle a une action rapide, quasi immédiate, dès que la bactérie exacte est identifiée et que les phages sont administrés. Nous l’avons vu, les bactériophages sont souvent très spécifiques, ne s'adressant qu'à une seule ou qu'à quelques souche(s) de bactéries. Les phages sont choisis de façon à ne pas nuire aux bactéries utiles comme celles qui sont normalement présentes dans la flore intestinale, sur les muqueuses ou sur la peau, réduisant ainsi les probabilités d'infections opportunistes qui se développent après la sélection de certaines bactéries minoritaires au cours d’une antibiothérapie. Les antibiotiques traditionnels ont habituellement un effet plus général, détruisant aussi bien les bactéries nuisibles que les bactéries utiles comme celles qui facilitent la digestion des aliments, ce qui n’est pas sans effet sur le transit intestinal. C’est ainsi que la colite pseudo-membraneuse provoquée par Clostridium difficile est une redoutable complication qui survient dans les collectivités pour personnes âgées.

Les cellules qui constituent (eucaryotes) les organismes (humains, animaux, plantes) dans lesquels sont introduits les bactériophages sont ignorées par ceux-ci. En conséquence, on n’observe que très peu d’effets secondaires dans l'organisme soigné: il n’y a notamment aucun effet tant sur les fonctions hépatiques que rénales.

On peut aussi avancer que les bactériophages ont un indice thérapeutique (dose thérapeutique / dose toxique) très élevé -si tant est qu’il y ait une dose toxique- en comparaison des médicaments. Cela signifie que les quantités administrées n’ont pas besoin d’être ajustées selon le poids et l’état physiologique de la personne traitée.

De plus, compte tenu du fait que les phages ne se répliquent [[in vivo]] qu’en présence de leur proie, une petite dose initiale est rapidement et considérablement augmentée in situ. A contrario, en leur absence, ils ne peuvent pas se multiplier et sont finalement détruits et/ou éliminés. Par contraste avec les antibiotiques qui sont métabolisés dès leur administration, on peut les considérer comme des antibactériens « intelligents ».

Les mécanismes de résistance qui empêchent les antibiotiques d’agir sur les bactéries n’ont aucune influence sur l’activité lytique des bactériophages. Les phages peuvent donc être utilisés pour traiter des infections bactériennes qui ne répondent pas aux antibiotiques classiques.

Les bactériophages sont présents partout où il y a des bactéries. Il est par conséquent très facile de les trouver près des lieux où on en a besoin. Comme leur recherche est facile et peu coûteuse, on peut souligner que c’est un avantage pour les pays en voie de développement (qui sont aussi souvent ceux qui manquent cruellement de moyens pour traiter les infections).

Inconvénients de la phagothérapie

Ils semblent plus théoriques que réels.

La spécificité des phages, si elle présente des avantages, peut aussi être un inconvénient quand on n’a pas (encore) isolé la (ou les) bactérie(s) pathogène(s). Mais on connaît des phages à large spectre d’hôte vis-à-vis de certaines espèces comme Staphylococcus aureus (staphylocoque doré). Ils ont été sélectionnés au cours du temps par les instituts déjà mentionnés. On voit tout le bénéfice que l’on peut tirer de cet avantage quand on sait que, dans certaines activités médicales (orthopédie), ce sont les bactéries les plus redoutées et les plus fréquemment responsables d’infections nosocomiales. Il existe par ailleurs des préparations pharmaceutiques contre les bactéries les plus courantes, disponibles immédiatement en pharmacie dans les pays de l'Est (Russie et Géorgie en particulier).

Les rares effets secondaires, s’il y en a, sont la conséquence de la lyse bactérienne massive au début du traitement : maux de tête, élévation de la température, douleurs du foie. Cette lyse est aussi une conséquence de l’antibiothérapie.

Pour certains, la phagothérapie serait inefficace. Cela semble découler plus des polémiques initiales (qui contestaient la nature virale des bactériophages) que de la publication d'anciennes expériences, réalisées dans des conditions mal contrôlées. Le contrôle rigoureux est sans doute une contrainte qui nécessite le concours de spécialistes (microbiologistes, infectiologues, etc.) compétents, une surveillance étroite de l’efficacité du traitement et un ajustement si nécessaire.

Pour d’autres, elle serait dangereuse dans la mesure où certains phages sont capables d’apporter des propriétés nouvelles (résistances aux antibiotiques, virulence, toxines, etc.) aux bactéries et de s’intégrer au génome de celles-ci. Mais c’est oublier que les bactériophages thérapeutiques lytiques sont incapables de s’associer au génome bactérien. En ce sens, ils diffèrent des phages dangereux que sont les phages tempérés.

Comme avec les antibiotiques, les bactéries peuvent acquérir des résistances aux bactériophages utilisés dans les traitements. Cette acquisition est minimisée si on les emploie de manière rationnelle et ciblée. Tout comme les antibiotiques, l’association de plusieurs clones permet de rendre cette probabilité très faible. Mieux qu’avec les antibiotiques, il est toujours possible de rechercher et de trouver rapidement dans l’environnement de nouveaux phages actifs. Ce point de vue optimiste prend son argumentation dans l’observation de l’environnement qui montre, par l’étude des microplanctons (largement étudiés depuis peu), que les écosystèmes bactéries-bactériophages sont en équilibre depuis les origines de la vie. Si tel n’était pas le cas, les bactéries auraient pris le dessus depuis longtemps !

La phagothérapie est généralement considérée comme sûre. Comme dans le cas de l'antibiothérapie et d'autres méthodes de lutte contre les maladies infectieuses, les bactéries libèrent brutalement des endotoxines lors de leur destruction chez un malade (réaction d'Herxheimer). On peut s’attendre également à des réactions immunologiques. En pratique, ces réactions sont rarement exprimées et sans doute plus en rapport avec les produits étrangers de la préparation introduite par voie injectable. Il peut en résulter des symptômes de fièvre ou, dans les cas extrêmes, un choc anaphylactique. Le système immunitaire du patient peut parfois provoquer une réponse immunologique au phage (2 patients sur 44 lors d'une étude polonaise), ce qui pourrait avoir une incidence thérapeutique significative.

Les bactériophages ne pénètrent pas dans les cellules autres que les bactéries. Ils sont donc inappropriés pour traiter les infections provoquées par les bactéries à multiplications intra-cellulaires.

Afin d'être efficace, un phage doit atteindre le site où se trouve les bactéries; or ces virus, bien que très petits, ont une taille supérieure aux médicaments et ne diffusent pas aussi facilement. C’est pourquoi il est judicieux d’apporter les bactériophages au site infecté. C’est une limite par rapport aux antibiotiques.

Statut officiel de la phagothérapie en France

Longtemps tolérée, sinon officiellement autorisée, la thérapie par les phages n’a pas sa place aujourd’hui dans les législations française et européenne qui régissent les médicaments. Puisqu’il s’agit de virus, entités biologiques naturelles, il semble difficile d’appliquer aux suspensions phagiques les mêmes contraintes de fabrication industrielle imposées réglementairement aux produits de nature chimique. Elles devraient être rapprochées des médicaments biologiques définis par une directive européenne. Mais précisons que cette nature particulière n’exempte pas de répondre aux autorisations de mise sur le marché (AMM). Pour l’obtenir, il sera nécessaire de réaliser des expérimentations cliniques conduites selon les règles modernes.

En 2007, des essais cliniques de phase 2a ont fait l'objet de rapports à l'Hôpital Royal National d'Otorhinolaryngologie de Londres concernant des infections par Pseudomonas aeruginosa (otites). La documentation relative à l'étude de phase 1 et de phase 2a n'est pas disponible actuellement.

Des essais cliniques de phase 1 sont en cours au Centre régional de Traitement des Blessures à Lubbock (Texas), concernant un cocktail homologué de bactériophages orientés en particulier vers Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus et Escherichia coli.

D’autres essais sont en cours en Australie, en Belgique, etc.

La littérature relative à la phagothérapie indique qu'il faut effectuer des recherches cliniques et microbiologiques complémentaires afin de satisfaire aux normes actuellement en vigueur.

En l’absence de statut, en Europe, comme dans les pays occidentaux, aucune thérapie utilisant des bactériophages n'est actuellement officiellement autorisée en clinique humaine. Toutefois, comment envisager dans l’Union Européenne les produits proposés par l’institut polonais de Wroclaw ?

Dans l'industrie agro-alimentaire, des phages sont utilisés dans le but de détruire certaines bactéries susceptibles de contaminer les produits alimentaires frais. C'est ainsi qu'en août 2006, l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) a autorisé la pulvérisation sur la viande d’un cocktail de 6 phages non génétiquement modifiés (phages anti-listeria). Bien que ce procédé ait de prime abord suscité des préoccupations du fait que, sans étiquetage obligatoire, les consommateurs ne pouvaient pas savoir si la viande et la volaille avaient été traitées, cette approbation montre que l'exposition par voie orale à certains phages actifs est actuellement considérés comme sans danger pour les consommateurs.