Profondeur de champ - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Testeur de profondeur de champ

Avec les appareils reflex modernes (diaphragme automatiquement maintenu ouvert à pleine ouverture), on vise à pleine ouverture, ce qui constitue un élément de confort non négligeable. Lorsque l'on déclenche, le diaphragme se ferme à la valeur présélectionnée puis, après que l'obturateur a fonctionné, il s'ouvre à nouveau en grand. Le testeur de profondeur de champ permet de fermer manuellement le diaphragme à une valeur donnée. Il permet de visualiser la netteté des sujets.

La visée à pleine ouverture sur le verre dépoli de l'appareil montre une image qui correspond à une profondeur de champ très faible. Lorsque le sujet principal est en premier plan devant un décor beaucoup plus éloigné, le fond parait flou mais lorsque le diaphragme se ferme au moment de la prise de vue, l'augmentation de profondeur de champ qui en résulte rend plus ou moins nets des éléments du décor dont la présence sur l'image peut se révéler très gênante.

Que l'on photographie un paysage, un modèle, un monument, etc., on a toujours intérêt à se rapprocher des ouvertures moyennes de diaphragme (f 5,6, f 8, f 11) pour bénéficier d'une qualité optique optimale. Si l'on ferme le diaphragme à 5,6 ou 8 (en utilisant le bouton testeur de profondeur de champ), l'image reste suffisamment lumineuse pour que l'on puisse évaluer convenablement l'étendue de la netteté.

Échelles de profondeur de champ et abaques

Lorsque l'on fait varier la mise au point d'un appareil photographique, on modifie le tirage de l'objectif, c'est-à-dire la distance p' qui sépare son point nodal image (l'équivalent du centre optique d'une lentille mince) de la surface sensible. Cette variation s'opère par coulissement du porte-objectif ou, le plus souvent, par rotation de l'objectif monté sur une rampe hélicoïdale. C'est cette dernière situation qui nous intéresse ici.

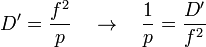

Le tirage minimum est égal à la distance focale f lorsque la mise au point est réglée sur l'infini, puisque dans ce cas l'image se forme dans le plan focal du même nom. Pour les autres distances de mise au point, le tirage augmente, puisque dans les conditions qui nous intéressent on a toujours p' > f, d'une quantité D' = p' - f.

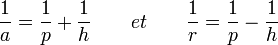

La formule de Newton nous permet alors d'écrire :

Dans l'immense majorité des cas, les photos sont prises depuis une distance très grande par rapport à la distance focale de l'objectif utilisé et l'on peut négliger la seconde devant la première ; le calcul qui suit n'est donc pas valable dans les cas de la proxiphotographie et de la macrophotographie. Cela donne, p étant la distance de mise au point :

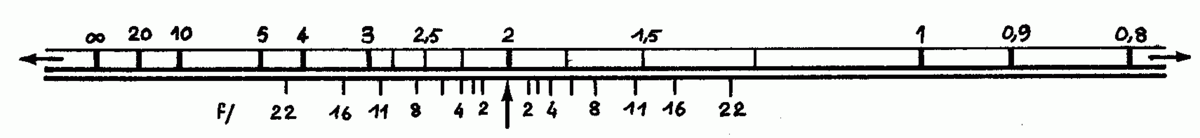

Quand l'objectif est monté sur une rampe hélicoïdale, l'augmentation du tirage sera proportionnelle à l'angle parcouru depuis la position correspondant à la mise au point à l'infini. La formule nous montre que les graduations de mise au point, sauf pour les distances très rapprochées quand elles sont repérées sur la bague, constitue une échelle d'inverses ou échelle homographique.

Pour une distance de mise au point donnée, nous savons que la netteté sera obtenue entre les deux distances a et r qui déterminent la profondeur de champ, telles que :

Ces formules montrent que la distance de mise au point p, les deux distances a et r et l'hyperfocale h peuvent être représentées très facilement sur la même échelle. Il est donc possible d'utiliser directement les valeurs de l'hyperfocale, pour les différents diaphragmes, de part et d'autre du repère de mise au point. La limite de netteté admise par la plupart des constructeurs est de l'ordre de 1/1500 ou parfois de 1/2000.

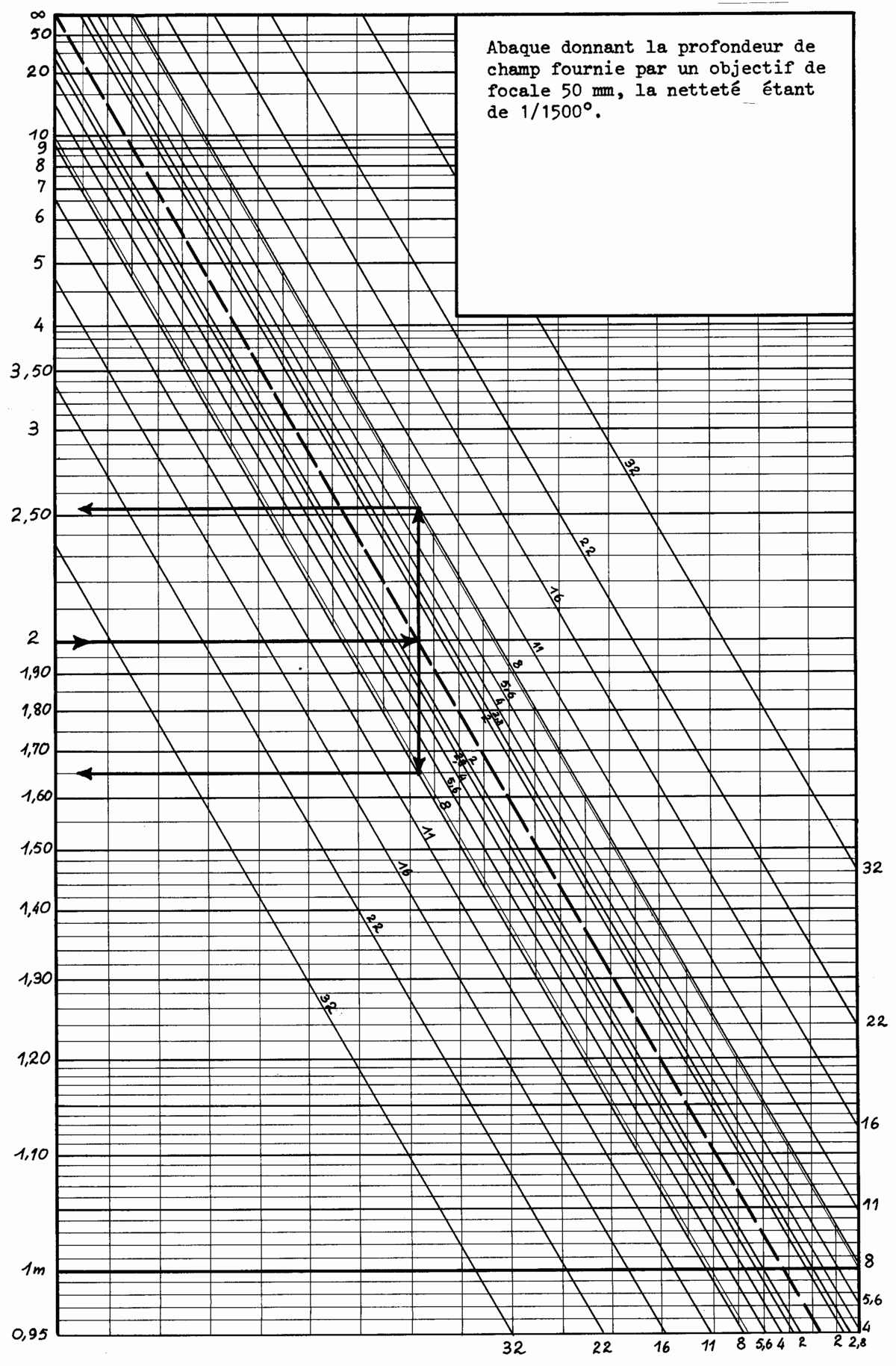

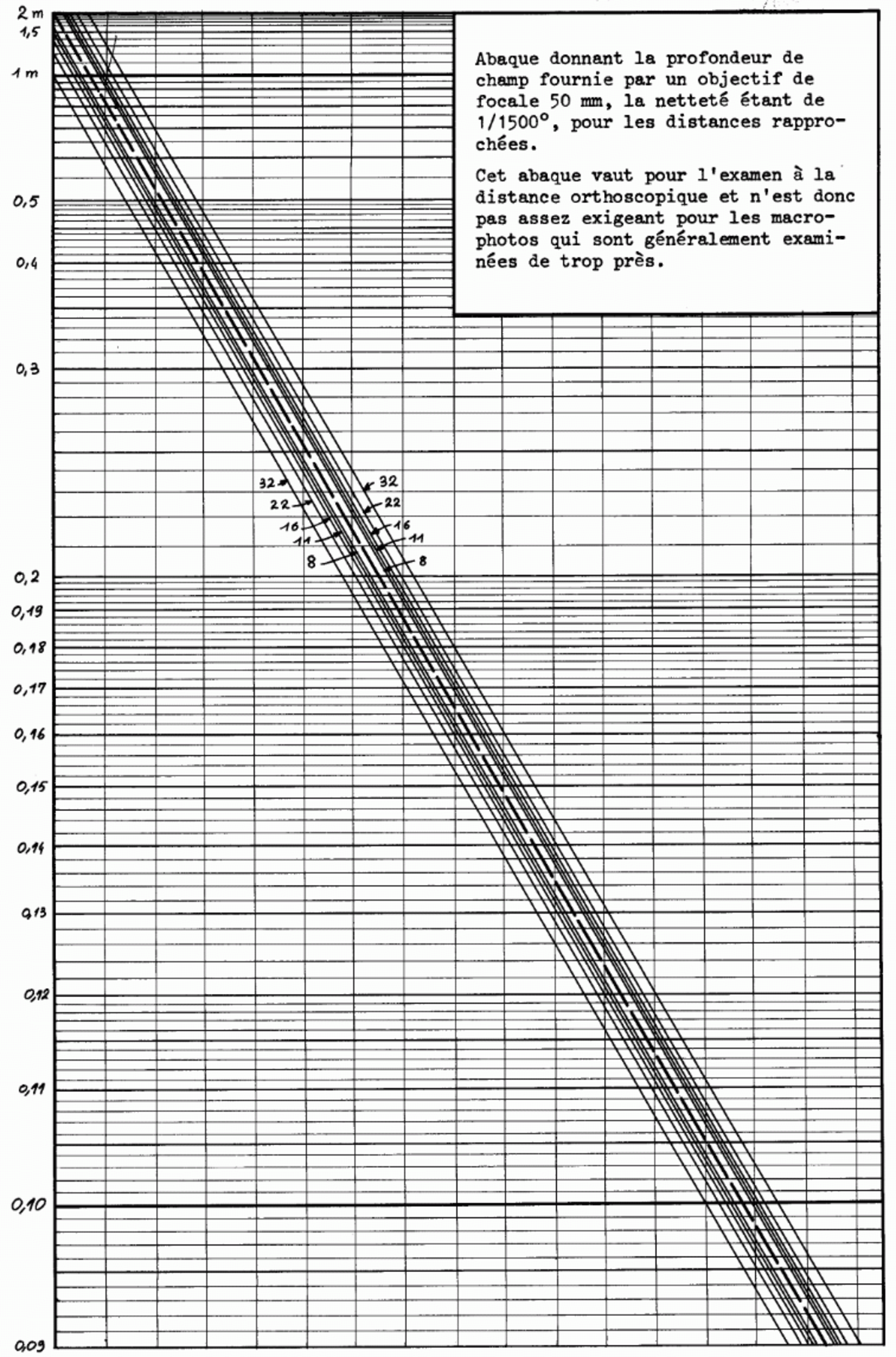

Rappelons que cette graduation n'est utilisable que si la distance focale est petite devant la distance de mise au point. Si tel n'est pas le cas, la graduation principale n'est plus une échelle homographique et la précision donnée par les repères est de plus en plus médiocre. En macrophotographie, les graduations de profondeur de champ ne sont plus d'aucun secours et il faut faire appel à des tables ou à des abaques.

Voici ci-dessous deux abaques correspondant aux cas généraux et à la proxiphotographie (en cliquant on obtient une version haute résolution prête à imprimer). Un abaque spécial pour la macrophotographie est donné plus loin dans le chapitre consacré à ce sujet.