Uranometria - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Désignation de Bayer

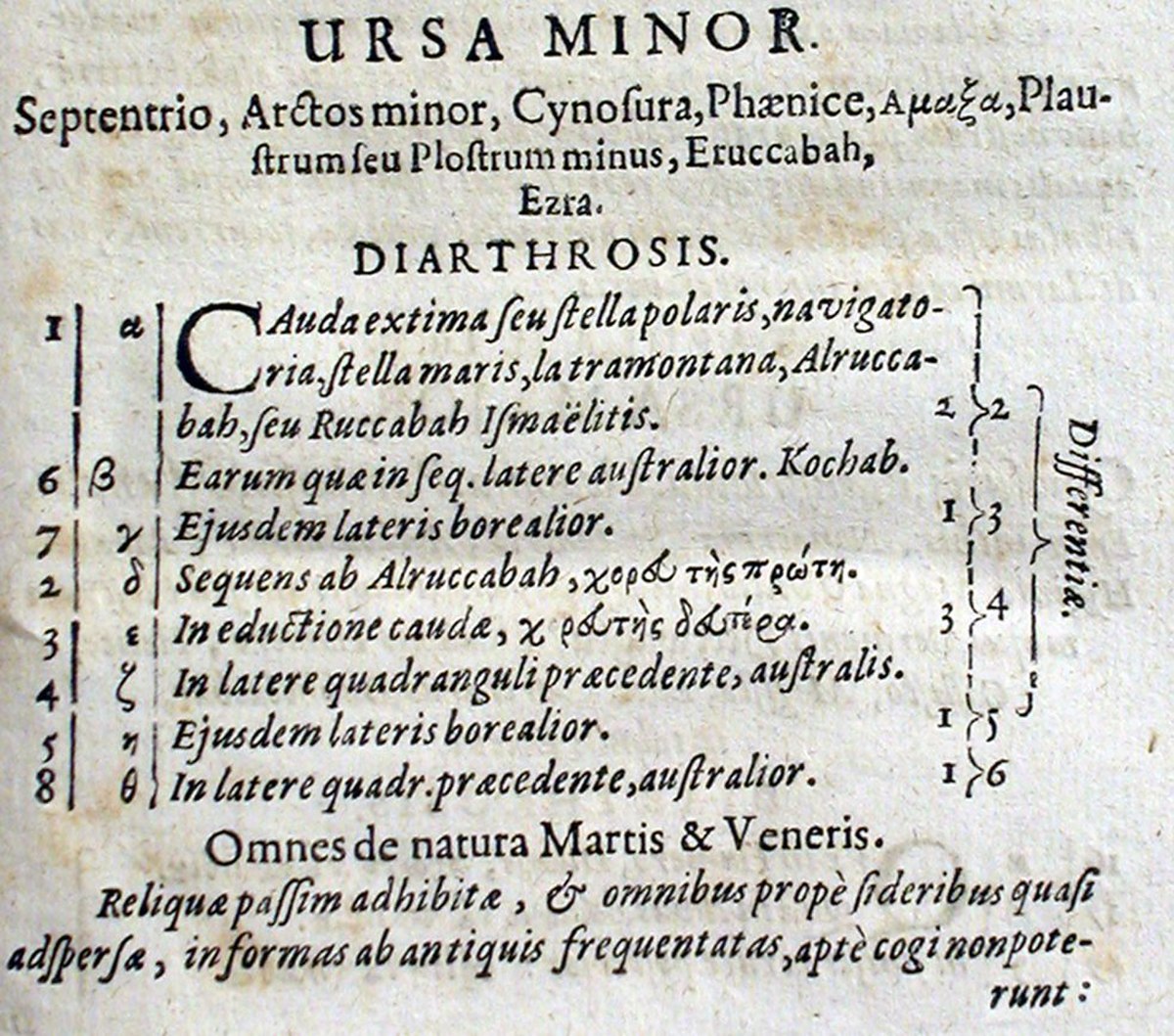

Dans l'Uranometria, Bayer introduit une nouvelle nomenclature d'étoiles, désormais connu sous le nom de désignation de Bayer, et qui est toujours utilisée aujourd'hui pour les étoiles concernées.

Avant la publication de cet atlas, lorsque l’on voulait désigner une étoile en particulier, il fallait décrire sa position dans la constellation : « l’étoile brillant sur le pied austral d’Andromède » ou « l'épaule gauche d'Orion » par exemple, mais ces descriptions étaient souvent ambiguë.

Ce nouveau système inventé par Bayer consiste à attribuer aux étoiles d'une constellation donnée des lettres grecques dans l'ordre décroissant de leur éclat. Ainsi, l'étoile la plus brillante possède la désignation Alpha (α), la suivante Bêta (β), et ainsi de suite avec les 24 lettres que comporte l'alphabet grec. Toutefois, les moyens techniques de l'époque ne permettant pas de classer précisément les étoiles dans l'ordre de magnitude, Bayer regroupe chacune d'elles dans six « classes » différentes, les étoiles de 1re magnitude étant les plus brillantes et celles de 6e magnitude les plus faibles.

Ensuite, à l'intérieur d'une même classe, Bayer ne cherche plus à classer les étoiles par magnitude mais plutôt en fonction de leur position dans la constellation, partant en général de la tête pour arriver aux pieds (ou à la queue). Ainsi, dans la constellation d'Orion par exemple, Bételgeuse (α Orionis), qui représente l'épaule d'Orion, est classée avant Rigel (β Orionis), le pied, bien que cette dernière soit la plus brillante des deux.

Les étoiles représentées sur la 49e planche (celle introduisant les 12 nouvelles constellations australes de Keyser) n'ont toutefois pas reçu de désignation de la part de Bayer, signe probablement de la médiocre qualité des informations dont il disposait. Celles-ci ne reçurent leur désignation que 160 ans plus tard, en 1763, par Nicolas-Louis de Lacaille.

Éditions ultérieures

Après la publication originelle de 1603, l'Uranometria sera réédité au moins trois fois, en 1627, 1661 et 1697. L'édition de 1627 est assez particulière : elle a été publiée peu de temps après la mort de Johann Bayer avec pour nouveau titre Coelum Stellatum Christianus (le ciel chrétien). En fait, Bayer avait assisté un de ses amis, Julius Schiller, dans son entreprise d'évangélisation du ciel nocturne. Les deux hommes avaient repris la version originale en corrigeant certaines erreurs, mais surtout en remplaçant l'ensemble des constellations païennes par des personnages ou objets bibliques. Les douze constellations du zodiaque étaient donc remplacées par les douze apôtres, le Navire Argo par l'arche de Noé, le fleuve Éridan par la Mer Rouge et ainsi de suite. Cette tentative n'aura cependant que peu de succès et il n'en reste plus rien aujourd'hui.

Liste des modifications des constellations dans l'Uranometria

Ces modifications ont consisté à diviser une constellation en une grande constellation de même nom que la constellation initiale et une plus petite.

- Centaure, découpé en Centaure et Croix du Sud (le Trône de César dans l'Antiquité). La Croix est mentionnée dans le texte (cf [2], page de gauche), mais n'a pas d'entrée correspondante ni n'est décrite sur la 49e illustration.

- Lion, découpé en Lion et Chevelure de Bérénice, qui apparaît en fait dans la page consacrée à la constellation du Bouvier sous la forme d'une gerbe de blé, cf [3], le nom étant par contre mentionné dans le texte ([4], page de gauche). La constellation existait depuis l'Antiquité, mais ne figurait pas dans l'Almageste de Ptolémée.

- Poisson austral, découpé en Poisson austral et Grue, cf [5], la Grue apparaît sur la 49e illustration.

- Sagittaire, découpé en Sagittaire et Couronne australe, cf [6], page de gauche, la Couronne australe est décrite sur la 47e illustration [7]. La constellation existait déjà du temps de Ptolémée, mais avait été abandonnée par la suite.

Bayer porte ainsi le nombre de constellations à 62 : les 48 de Ptolémée auxquelles s'ajoutent les 12 qu'il donne dans l'hémisphère sud, plus la Chevelure de Bérénice et la Croix du Sud. Ces constellations couvrent toute la voûte céleste. Pour arriver aux 88 constellations aujourd'hui reconnues par l'union astronomique internationale, diverses constellations seront ajoutées dans les zones vides laissées par Bayer. Les principaux contributeurs seront Nicolas-Louis de Lacaille, Petrus Plancius et Johannes Hevelius aux XVIIe et XVIIIe siècles.