Abbaye de Lisle-en-Barrois - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

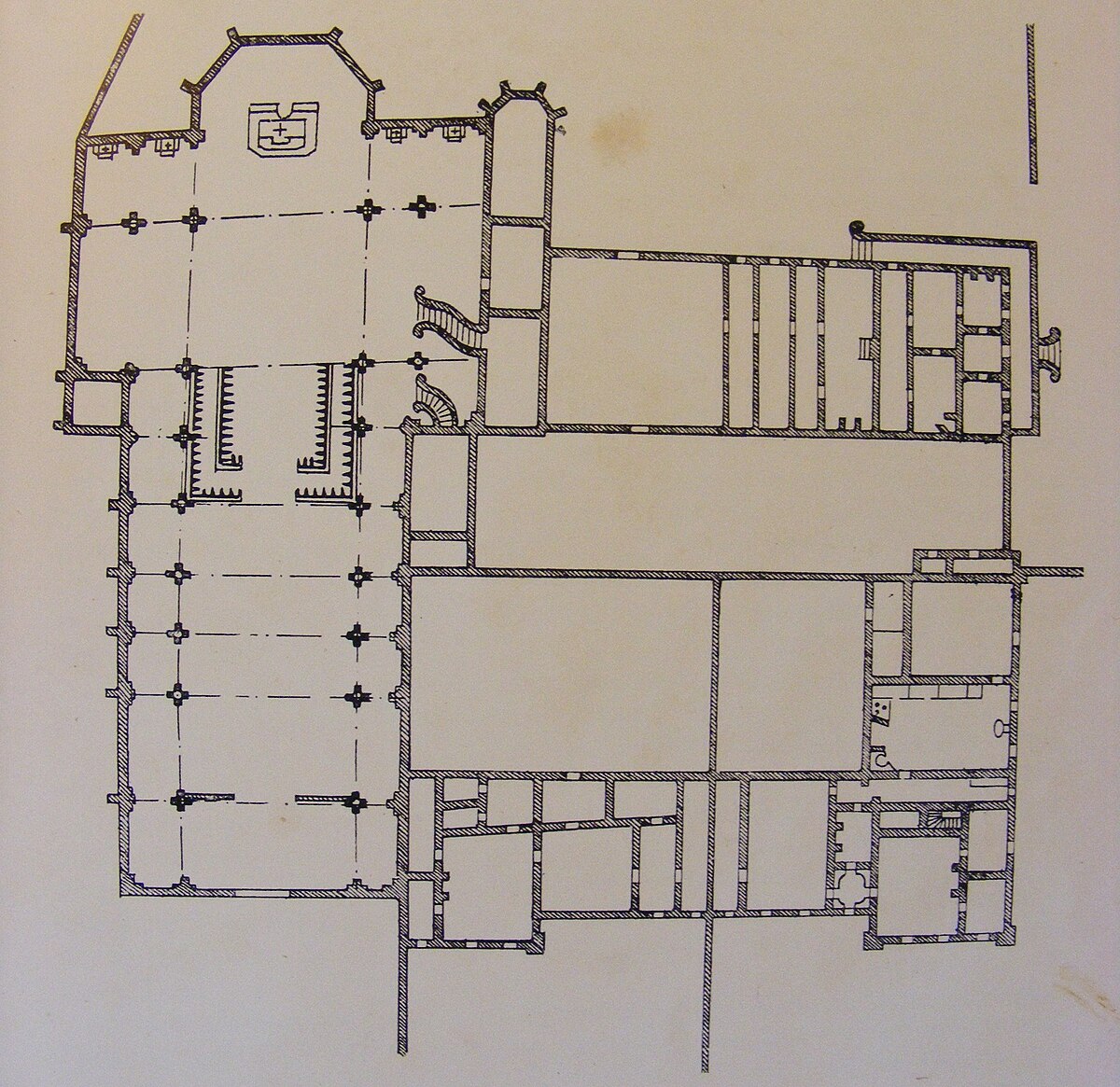

Architecture

L’église abbatiale de style ogival du XIIe siècle avait un transept doublé d'un collatéral surbaissé, en encadrant l'autel abbatial de quatre autels mineurs comme Rembercourt. En 1936, on voyait encore dans le mur d'enceinte de la propriété Collet, des pierres faites de tronçons de colonnes jumelées très fines. Consacrée en 1202, cette église avait subi une sérieuse réfection en 1744.

D'après Dom Guyton, voici comment se présentait l'église abbatiale de Lisle en 1744 : Elle est fort belle, longue, beau sanctuaire, beau chœur, nouveau ; la couverture en thuiles creuses posait sur la voûte immédiatement, c’est ce qui, à la suite des temps, a surchargé la voûte et fait écarter les murailles et met en danger ladite église. On y remédie actuellement et on fait une charpente pour recevoir les thuiles. La sacristie est de plein pied, fort mignone, nouvelle, a trois autels fort propres. Le chapitre a deux piliers. Du cloître, on monte à l’église par onze marches.

Une tour carrée à galerie ornait l’entrée de l’église Notre-Dame, à droite. Elle contenait quatre grosses cloches et quatre petites, donnant une bonne, forte et harmonieuse sonnerie. Cette tour était bien ouvragée, haute et coiffée d’un clocher en bois de très belle allure.

L’église abbatiale était bâtie dans le grand pré qui borde à l’est l’ancienne cour d’honneur du monastère.

Fin de l'abbaye

Le 10 mai 1790, à 10 heures du matin, les commissaires nationaux se présentent à l'abbaye. Ils dressèrent l'inventaire de l'église, de la sacristie et de la bibliothèque.

En 1791, un certain Guiot, de Longeville, acheta la maison abbatiale 4.625 livres, tandis que le sieur Guillaume Richard, de Naives, s'adjugeait le reste du monastère pour 68.000 livres. De 1807 à 1825, un certain nombre de bâtiments furent démolis ainsi que l'abbatiale, dont le riche mobilier fut vendu pour le prix de 5.821 livres.

Tous les religieux consentirent à se retirer, à l'exception de Révérend père Balthazard qui exprima le désir de rester curé conventuel des serviteurs de l'abbaye, les huit autres reprirent leur liberté.

Aujourd'hui, seules quelques dépendances extérieures situées à l'ouest du domaine subsistent. Dans le parc de l'ancienne abbaye on peut encore admirer un ensemble de quatre statues en pierre de taille humaine représentant les quatre saisons, qui ont fonction décorative et attestent du luxe de cet époque.

Domaine du monastère

Les propriétés immobilières de l'abbaye comprenaient tout le finage actuel de Lisle et environ 1.700 hectares de forêts auxquels s'ajoutaient un moulin, des étangs et les fermes de Vaudoncourt, Lamermont, Yvraumont, Merchines, Cheminel, Bois Japin, Barbotte, le prieuré des Anglecourts, une maison et des terres à Courcelles, le petit couvent de Bar et plusieurs maisons. En outre, ce monastère avait encore en sa possession des propriétés, des gagnages, des terres, des prés et des vignes à Vaubecourt, Chardogne, Louppy-le-Château, Louppy-le-Petit, Laheycourt, Rembercourt, Varney, Naives, Montplonne, Erize-la-Grande, Erize-la-Petite, et.

Les abbés et religieux percevaient de plus une part des dîmes à Condé, Rembercourt, Courcelles, Seraucourt, Deuxnouds, Beauzée, Erize-la-Grande et Louppy-le-Château.

En 1711, la mense abbatiale était de 10.000 livres. La mense conventuelle était de 6.000 livres en 1620, de 5.000 en 1711 et de 9.000 livres en 1737. En 1763, les revenus annuels pour toute la maison étaient de 28.000 livres.

Quant au personnel, la riche abbaye ne fut jamais très peuplée. Les actes du cartulaire du monastère mentionnent, le 23 mars 1490, l'abbé et onze religieux ; en 1513, l'abbé et neuf religieux-prêtres ; le 10 juillet 1521, l'abbé et huit religieux ; le 9 septembre 1572, l'abbé et vingt religieux ; en 1588, l'abbé et quatorze religieux ; en 1594, 1610 et 1619, l'abbé et 12 religieux. En 1695 on n'y compte plus que dix religieux, tandis qu'en 1753 le nombre baisse à sept.

L'église paroissiale actuelle de Lisle-en-Barrois fut un lieu de pèlerinage à Saint-Christophe et à Saint-Fiacre. Le cartulaire de l'abbaye contient une attestation faite par devant notaire, en date du 26 août 1632, d'une guérison miraculeuse : Un nommé François Certain, notaire à Bar, atteste qu'il a esté guéri par l'intercession de saint Fiacre, posant en l'église de Lisle-en-Barrois, d'un mal de genouil qui le travaillait depuis 12 ans, mal jugé incurable par tous les chirurgiens, qui avaient opiné à lui couper la jambe.

Le 19 décembre 1778, les religieux de Lisle firent bail de la moitié de leur ferme d'Yvraumont à Jean Géminel de Rembercourt, moyennant un canon annuel de 450 livres cours de France.

Une note de Dom Guyton portée à l'annuaire de la Meuse, pour l'année 1845, donne quelque idée de l'ensemble de la Trappe de Lisle : Au XVIIème siècle, l'abbaye de Lisle avait à peu près la forme et l'aspect des autres abbayes cisterciennes. On y arrivait par une avenue bien dégagée ; belle porte d'entrée, cour spacieuse, terrasse en face du logis des hôtes, cloître à quatre allées assez étroites, salle du chapitre garnie de boiseries sculptées, deux réfectoires, dortoir pour treize religieux, infirmerie, logement du prieur, maison abbatiale construite en 1755, vastes jardins autour du monastère, tous les bâtiments et leurs dépendances paraissaient régulièrement ordonnés et soigneusement entretenus.

Le pouillé de Verdun ajoute cependant qu'en 1790, on constate que la partie affectée au logement des moines nécessitent une reconstruction.