Abbaye de Sainte-Marie-au-Bois - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Illustrations

| Façade sud du bâtiment conventuel (Digot et Chatelain, 1857) |

Architecture

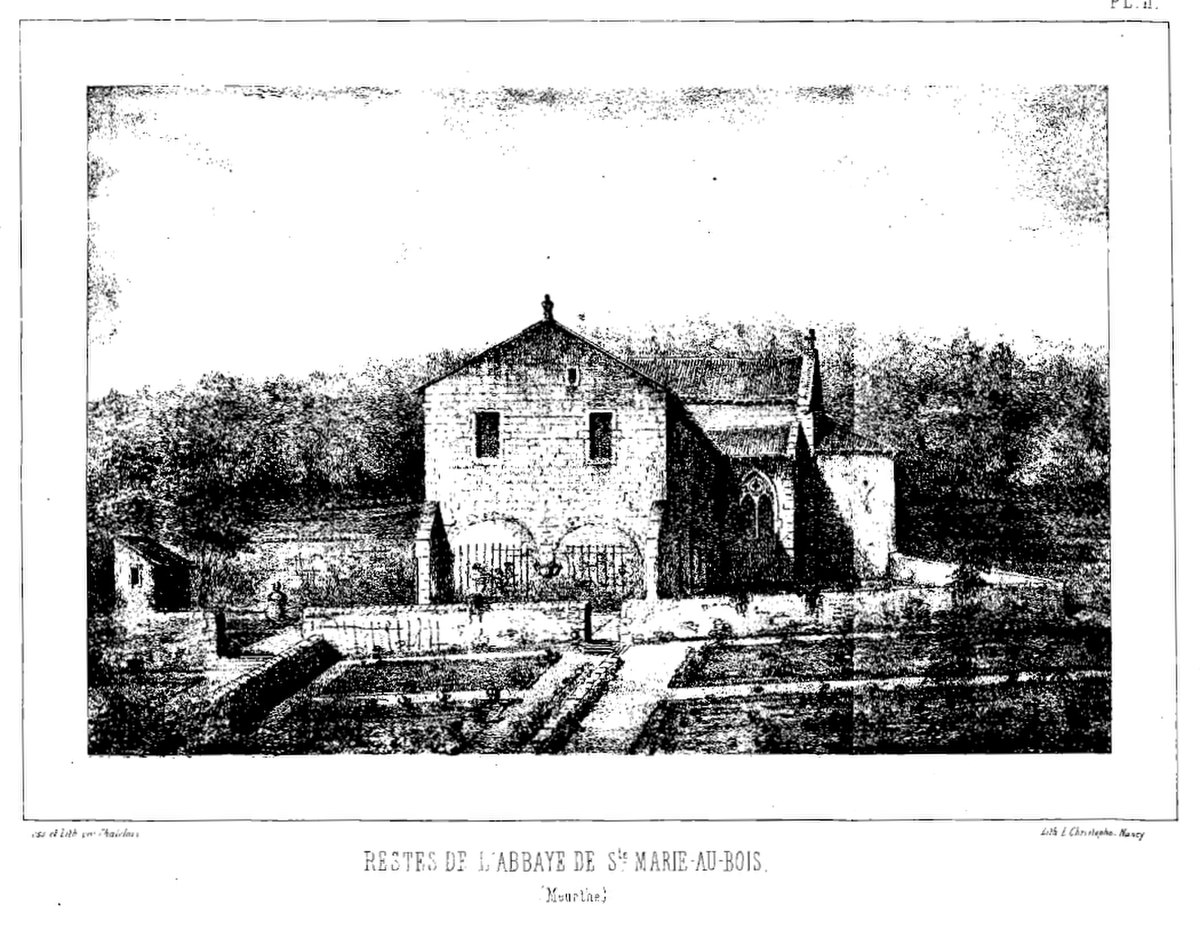

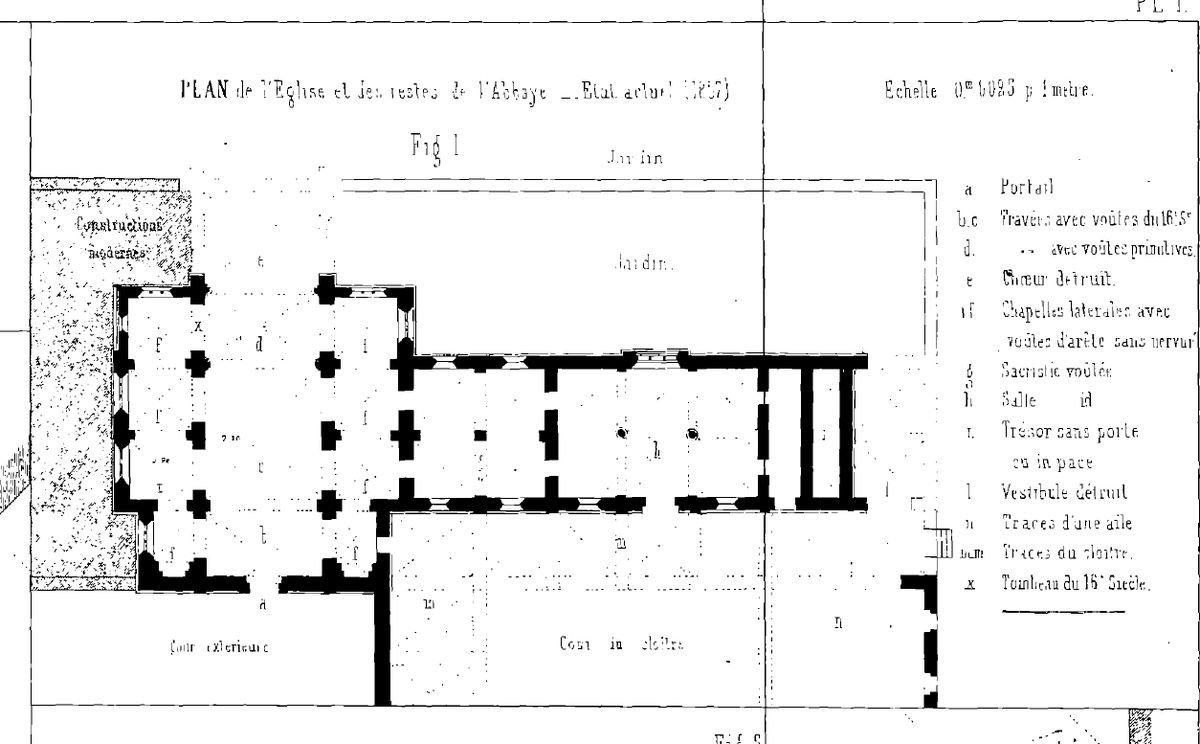

L'ensemble des bâtiments se réduit aujourd'hui à l'église abbatiale (chevet orienté à l'est), et au bâtiment conventuel accolé au côté sud de l'église. C'est un ensemble homogène de style roman de la fin du second quart ou du début du troisième quart du XIIe siècle, qui témoigne de la façon de construire des Prémontrés, apparentée à l'architecture dépouillée des Cisterciens.

L'église abbatiale et son énigme

Elle se compose d'une nef centrale à plafond et de deux bas-côtés voûtés, et mesure hors tout vingt-trois mètres de long.

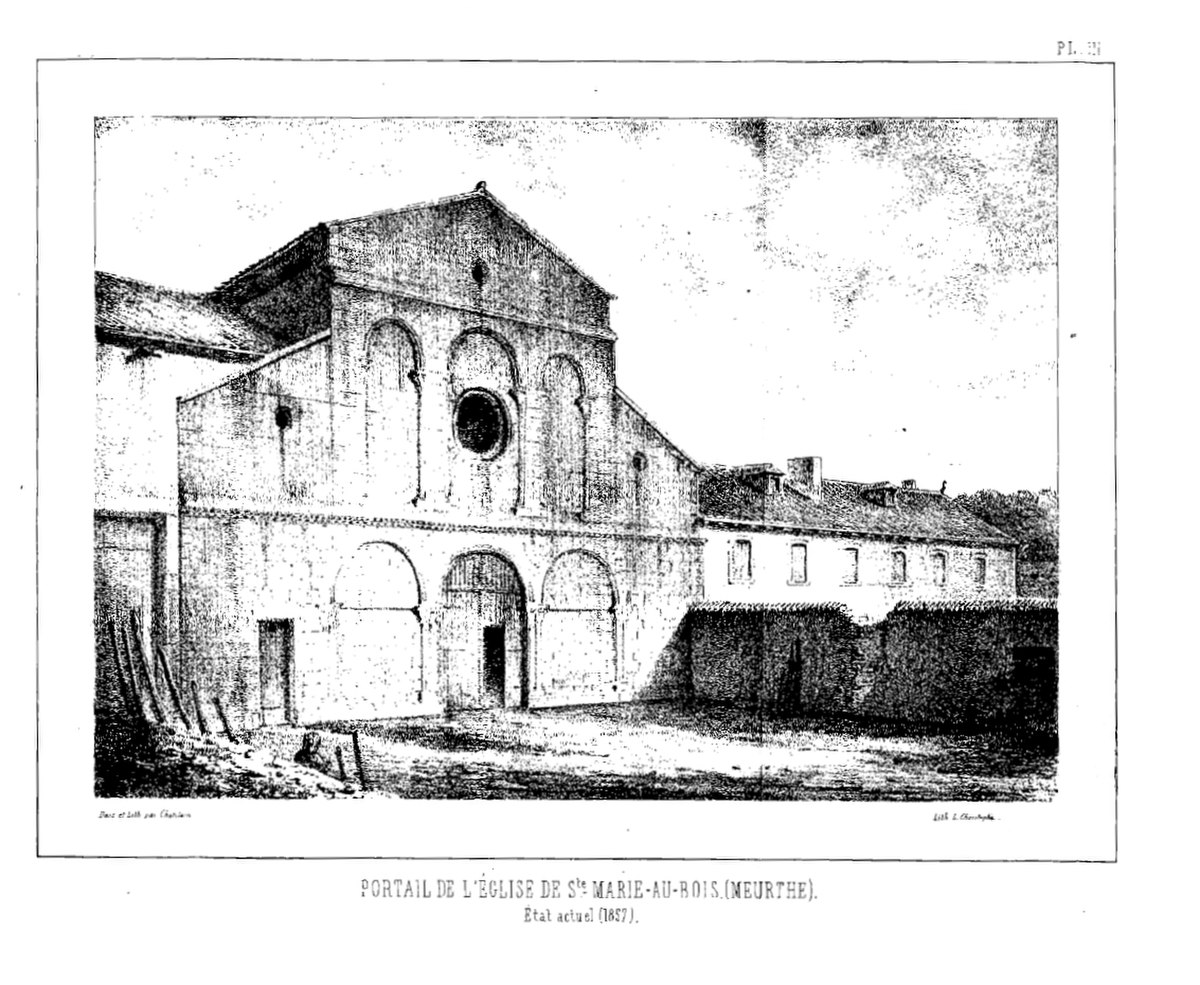

La façade est remarquable : de type basilical, elle révèle une parenté avec l'abbatiale cistercienne de Haute-Seille. À l'origine, le niveau le plus bas comportait peut-être cinq arcades.

Le chevet a disparu ; Slotta pense qu'il était rond, Mazerand également.

Dans le chœur, subsiste un enfeu de style gothique tardif, qui abrita la sépulture de l'abbé Dominique Thuillier, décédé en 1534.

À la Renaissance, on suréleva la nef par une voûte à croisée d'ogives.

Presque tous les historiens qui se sont intéressés à cette abbaye, ont relevé la faible dimension de l'abbatiale dans sa longueur et ont émis divers avis pour expliquer ce fait. Digot en 1857, réfute l'idée répandue de son temps selon laquelle, la nef aurait été raccourcie à l'époque de Servais de Lairuelz, quand il transféra les moines à Pont-à-Mousson. Heribert Reiners en 1921, défend l'idée d'un raccourcissement de la nef d'une demi-travée au temps des abbés Thuillier (Renaissance). Hubert Collin plus près de nous, ne croit pas au raccourcissement de la nef ; il pense que, pour des raisons inconnues, les moines ont revu à l'économie, un bâtiment conçu au départ plus grand.

Michel Mazerand enfin, émet l'hypothèse qu'en 1780 et 1781, la nef aurait été réduite substantiellement et la façade démontée et remontée à l'identique, pierre par pierre. Il s'appuie pour cela sur un examen attentif du bâtiment, qui révèle la présence de trois clés de voûte scellées dans la maçonnerie, correspondant aux trois travées supprimées, et aussi sur la découverte dans les comptes de l'abbaye, de grands travaux en 1780 et 1781. Il se garde toutefois d'un avis définitif, déclarant que seuls des sondages permettraient de découvrir la vérité.

Le bâtiment conventuel

Il comporte au rez-de-chaussée en partant de l'église, la sacristie, puis la salle capitulaire. L'extrémité du bâtiment a disparu (une salle à deux travées). À l'étage subsiste le dortoir des moines, avec des petites ouvertures en plein cintre.

La salle capitulaire comporte deux vaisseaux de trois travées avec à l'est, une rose bordée de deux fenêtres en plein cintre. Ouvertures à l'ouest sur le cloître.

Le cloître a disparu, mais des départs de voûtes au nord et à l'est témoignent de l'existence des galeries nord et est.