Amphithéâtre de Tours - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Évolution

L’amphithéâtre d’origine

L’amphithéâtre de Caesarodunum était un amphithéâtre massif. Des structures maçonnées maintenaient un remblai de terre. Au début de son existence, l’amphithéâtre était construit de façon partielle sur une importante butte de terre qui existait déjà. En l’état actuel des recherches, les dimensions de la première phase d’existence de cet amphithéâtre, sont de 112 mètres pour le grand axe et de 94 mètres pour le petit axe. Sa superficie devait être de 8 270 m² ; l’arène faisait 2670 m². De rares vestiges de l’amphithéâtre ont été mis au jour, ces derniers ont permis de proposer que l’arène mesurait 68 mètres sur 50 mètres. Les 5600 m² de la cavea (les gradins) permettaient d’accueillir 14 000 spectateurs. Ce monument possédait huit vomitoires (couloirs d’accès). L’entrée et la sortie de chaque couloir étaient surmontées d’un grand arc qui reposait sur des chapiteaux qui étaient moulés et qui couronnaient des pilastres (éléments architecturaux).

L’amphithéâtre contenait également quatre autres vomitoires qui étaient des vomitoires intermédiaires qui desservaient la partie centrale des gradins. Ces vomitoires se terminaient par des escaliers tournants.

Mais l’amphithéâtre comportait également huit escaliers extérieurs qui étaient juxtaposés à la façade et qui permettait l’accès direct à la partie supérieure de la cavea.

Mais l’on pouvait également accéder à la partie inférieure de la cavea grâce aux cages d’escaliers présentes dans les quatre vomitoires principaux de l’amphithéâtre. Les caractéristiques architecturales et décoratives de l’amphithéâtre permettent aux experts de comparer l’amphithéâtre de Tours à des monuments de spectacle anciens situés en Gaule : comme ceux de Saintes ou d’Autun (Augustodunum). Les dimensions de cet amphithéâtre oublié de tous permettent de dire que l’amphithéâtre de Caesarodunum faisait partie du groupe des grands amphithéâtres à cavea qui étaient supportés par des remblais continus, comme l’amphithéâtre de Windish (Vindonissa), Martigny (Octodurus) et Amiens (Samarobriva).

L’amphithéâtre est agrandi : milieu ou deuxième moitié du IIe siècle av. J.-C.

La capacité de ce premier amphithéâtre fut multipliée par 2,5 en ajoutant plusieurs sections (maenianum) aux gradins. Il y a de nombreuses traces de la reprise de la construction et de l’extension de l’amphithéâtre premier. Les vomitoires principaux s’élargissent brusquement (le vomitoire nord passe de 3,30 m à 5,20 m de largeur), la hauteur des voûtes change. Il y a également un changement dans la construction des arcs : la maçonnerie remplace la pierre de taille et les briques apparaissent dans la méthode de construction. Ces anomalies de construction n’ont été relevées, pour l’instant, qu’en périphérie de l’amphithéâtre et on ne peut attribuer ces découvertes à tout l’ensemble du monument. Plusieurs pans du mur extérieur de l’amphithéâtre se sont effondrés et ont été retrouvés lors de fouilles durant la reconstruction du cinéma Le Studio.

Les éléments qui se sont effondrés montrent que la façade extérieure de l’amphithéâtre était lisse et qu’aucun décor apparent n’existait. Les différentes structures ajoutées ont été construites pour maintenir de considérables masses de remblais. Lors de l’agrandissement de l’amphithéâtre, le processus de construction fut le même que celui de la construction de l’amphithéâtre d’origine. Que ce soit à l’époque du premier amphithéâtre ou à celle de l’agrandissement, l’amphithéâtre de Caesarodunum était de type massif. En l’état actuel des connaissances, la limite extérieure, de la deuxième époque de l’amphithéâtre, n’est connue qu’en deux points de la ville. A l’est du vomitoire sud, une portion du mur extérieure fut découverte lors des fouilles du cinéma Le Studio.

Puis à l’ouest de l’amphithéâtre, l’enveloppe extérieure forme de façon considérable la fondation du synode. Tous ces éléments permettent de dire que ce monument de spectacles s’étendait jusqu’au mur de soubassement actuel de la rue du général Meusnier. Le grand axe fut agrandi à 156 m et le petit axe à 134 m. La cavea devait alors faire 13 750 m² et accueillir environ 34 000 personnes. L’absence de blocs de gradins permet l’hypothèse que l’amphithéâtre ne possédait pas de sièges en pierre, donc que les nombreux spectateurs s’installaient sur une pente de gazon ou sur des tribunes en bois. La question de ses dimensions est toujours présente : pourquoi une ville moyenne comme Caesarodunum possédait un amphithéâtre qui faisait alors partie des cinq plus grands amphithéâtres de l’Empire romain ? Celui de Caesarodunum aurait concurrencé celui d’Autun (Augustodunum), de Milan (Mediolanum), de Santiponce (Italica) et de Carthage (Carthago).

L’amphithéâtre de Caesarodunum : une forteresse ?

En effectuant de nombreuses recherches près de l’amphithéâtre, les chercheurs ont détecté des murs attenants à l’amphithéâtre : le seul problème est que ces murs n’appartiennent pas au monument de spectacles de Caesarodunum. Un mur de plus de 3,50 m d’épaisseur appartient à une construction ajoutée à l’amphithéâtre. Ce mur est la trace d’une importante modification du monument : la capacité d’accueil est réduite d’un quart. On peut en déduire que l’amphithéâtre a subi une mutation radicale : le monument de spectacle se transforme en place forte militaire. La ville antique a peut-être eu une période de pré-fortification. La transformation de l’amphithéâtre de Caesarodunum va jouer un rôle essentiel dans la construction du castrum au IVe siècle av. J.-C. : le castrum va entourer l’amphithéâtre devenu une forteresse.

Mais que reste-t-il de l’amphithéâtre actuellement ? L’amphithéâtre de Tours est un monument qui est peu connu car il reste peu de traces visibles de son existence. Pour voir l’amphithéâtre de Tours, il faut survoler la ville pour voir se dessiner le tracé de ce monument. Ou alors il faut pouvoir avoir accès aux caves des particuliers de tout un quartier. Quelques vestiges sont encore visibles dans l’ancien quartier canonial et également au niveau du jardin des Archives Départementales de Tours.

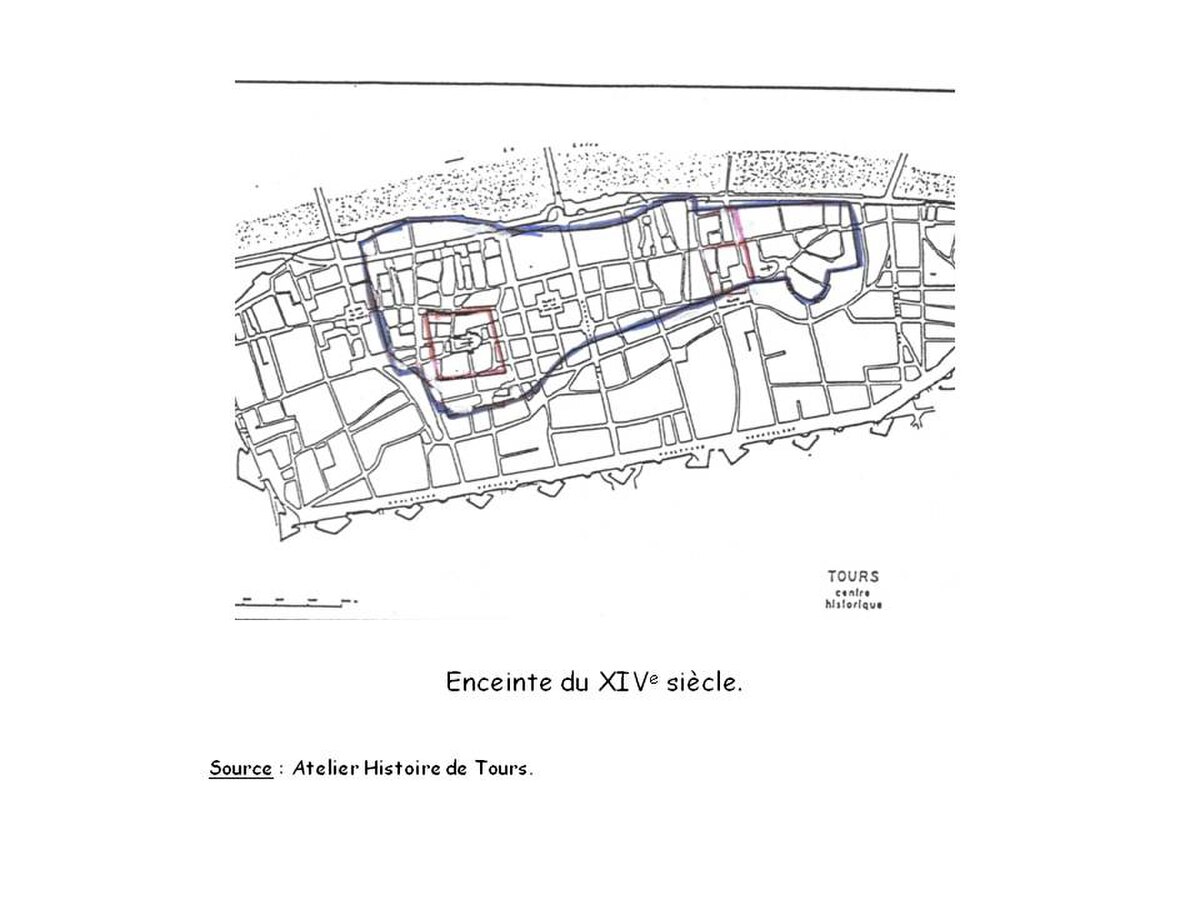

L’amphithéâtre de Caesarodunum joua un rôle important dans la fortification de la cité. Au IVe siècle, Caesarodunum adopte le nom de ses habitants conformément à la règle présente en Gaule. Caesarodunum devient Tours. La ville fait construire une enceinte qui s’appuie sur l’amphithéâtre. Le centre de la cité va se concentrer dans ce secteur. Au Xe siècle, la ville est coupée en deux. La Cité est le pôle situé dans l’enceinte du castrum ; l’autre pôle se situe de l’autre côté de la ville, c’est Châteauneuf. Au XVe siècle, un nouveau rempart fut construit en prolongement du rempart du IVe siècle av. J.-C..

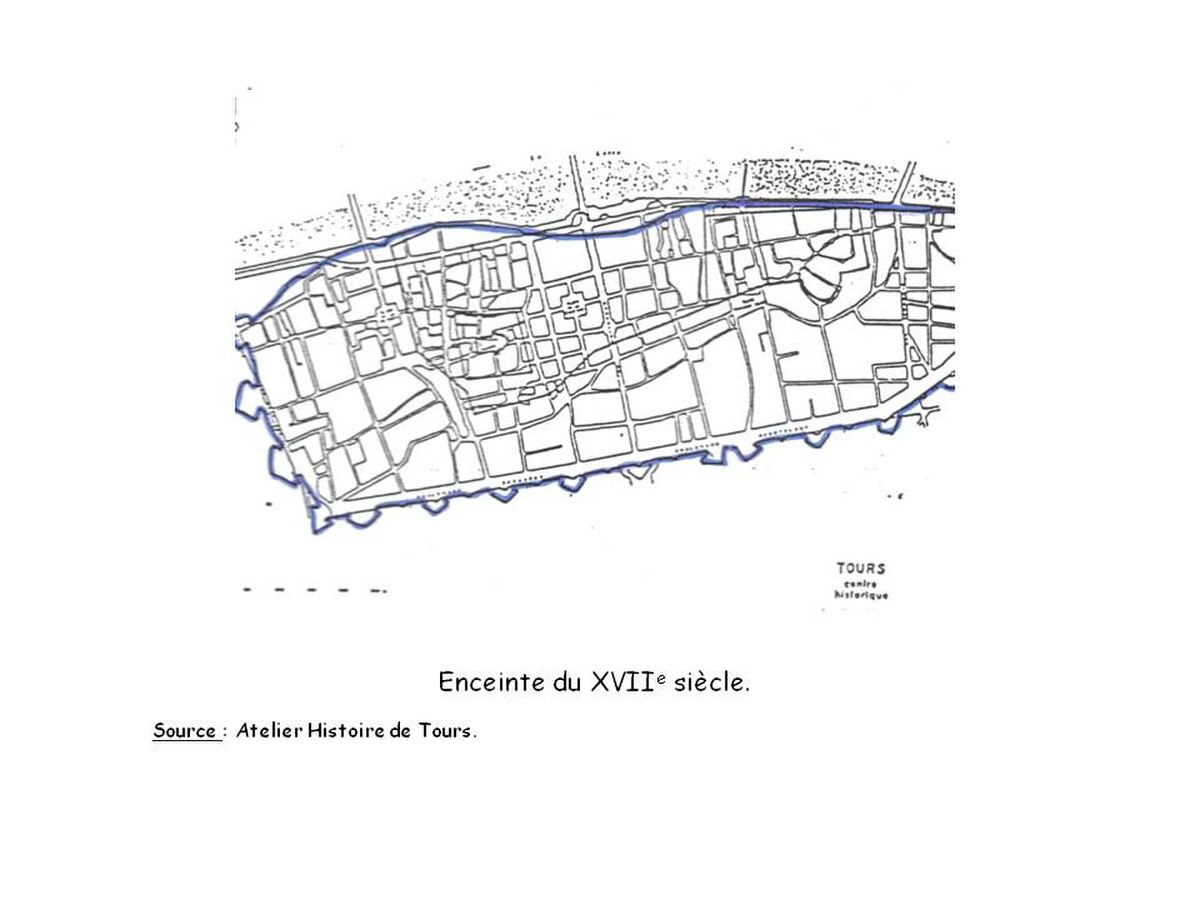

Un nouveau rempart est à nouveau construit au XVIIe siècle: toute la ville de Tours est protégée.

L’amphithéâtre permit le divertissement des Turons (habitants de Caesarodunum), quand il devint une forteresse pour former le premier rempart de la cité. Durant les siècles suivant, ce rempart va être la base des enceintes suivantes. L’amphithéâtre de Caesarodunum est un des monuments essentiels de la ville. Cependant il resta très longtemps oublié des habitants.

Notes et références

- Vestiges situés à côté du château de Tours.

- Fouilles menées en 1994, en 2000 et en 2004. Site se trouvant sur un îlot entre les rues Nationale, Emile Zola, de Lucé et de la Scellerie.

- Albert GRENIER, Manuel d’archéologie gallo-romaine, troisième partie : l’architecture, Paris, Editions A. et J. PICARD et Compagnie, 1958, pages 682-684.

- Henri GALINIE (dir.), Tours antique et médiéval, « Les trois temps de l’amphithéâtre antique », Mame, Tours, 2007, page 239.

- Henri GALINIE (dir.), Tours antique et médiéval, « Les trois temps de l’amphithéâtre antique », Mame, Tours, 2007, page 240.

- Henri GALINIE (dir.), Tours antique et médiéval, « Les trois temps de l’amphithéâtre antique », Mame, Tours, 2007, page 244

- Cinéma Le Studio : 2 rue des Ursulines, 37000 TOURS, France.

- Mur visible aux 4, 6, 8, 12 et 14 rue du général Meusnier ainsi qu’au 1 place Grégoire de Tours, au 1 rue Racine et 7 rue de la Bazoche.

- Juste derrière les Archives Départementales, 6 rue des Ursulines, 37000 TOURS, France.

- Actuellement, ce secteur correspond au quartier des Halles.