Anatomie de la barrière hémato-encéphalique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Bibliographie

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Blut-Hirn-Schranke »

- Extraits du cours de PCEM1 du Pr Bertrand Bloch (PU-PH) sur le tissu nerveux, Université Victor Segalen, Bordeaux 2.

- (en) D. Kobiler, Blood-brain Barrier., Springer Verlag, 2001

- (en) W. M. Pardridge, Introduction to the Blood-brain Barrier., Cambridge University Press, 1998

- (en) M. Bradbury, The Concept of a Blood-Brain Barrier., Wiley-Interscience, 1979

- (de) Peter Uwe Brenner, « Die Struktur der Blut-Hirn- und der Blut-Liquor-Schranke. – Eine Literaturstudie – », dans Thèse de doctorat, Ludwig Maximilans Universität München, 2006

La barrière hémato-encéphalique dans le règne animal et au cours de l'évolution

Au cours de l'évolution, le tissu nerveux des invertébrés et des vertébrés est devenu plus important, plus complexe, et a pris un rôle plus central dans chaque organisme. Cela a permis d'améliorer constamment la coordination des fonctions du corps. Et, ainsi que le montre la théorie de l’évolution, cela conduit à un avantage sélectif. Par contre, une masse cérébrale toujours plus grande et complexe demande un approvisionnement toujours meilleur, ainsi qu'un dispositif d'élimination des déchets. Ceci est effectué chez les invertébrés supérieurs, par exemple dans l’ordre des décapoda ou la classe des céphalopoda, ainsi que chez tous les vertébrés, à un réseau de capillaires à branches multiples dans le cerveau. La formation d'une barrière de protection contre les xénobiotiques, les toxines et autres substances néfastes pour le système nerveux devient alors un autre avantage sur le plan évolutif.

Beaucoup d'invertébrés n'ont pas de barrière hémato-encéphalique. Cela signifie que leurs endothéliums ne sont que partiellement recouverts, ou lacunaires. Chez les invertébrés qui possèdent une barrière hémato-encéphalique, comme par exemple, chez les insectes, les crustacés et les céphalopodes, elle est exclusivement de nature gliale. kOn parle dans ce cas d'une « barrière hémato-encéphalique gliale ».

L'organisme modèle drosophile développe par exemple une barrière hémato-encéphalique gliale.

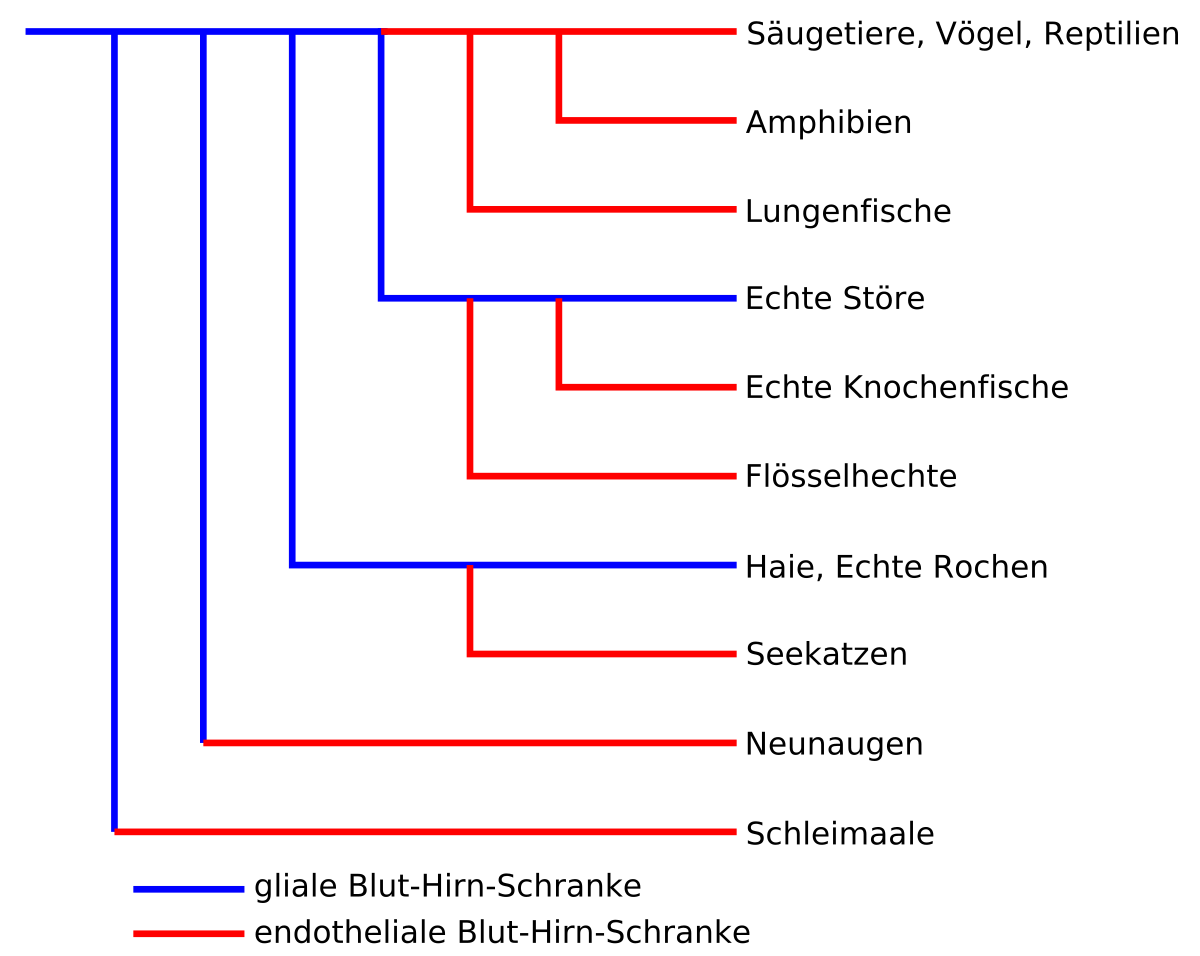

Tous les vertébrés vivant sur la Terre ont une barrière hémato-encéphalique, et presque tous montrent la barrière décrite en détail ci-dessus, où les jonctions serrées des cellules endothéliales apportent une contribution essentielle à l’effet de barrière. Ce n'est que dans le super-ordre des elasmobranchii, comprenant notamment les requins et les raies, et dans la famille des esturgeons vrais, que la barrière hémato-encéphalique est exercée par des astrocytes périvasculaires. On en déduit que quand, au cours de l'évolution, l'endothélium est devenu suffisamment étanche, il a pris le rôle de barrière. La barrière hémato-encéphalique gliale est donc considérée comme la forme primitive. Dans la famille des polypteridae et la sous-classe des dipneustes, la barrière hémato-encéphalique est réalisée par des jonctions serrées de l'épithélium. Par contre chez les vrais esturgeons elle est formée par une enveloppe complexe de cellules gliales, sans jonctions serrées visibles.

Aujourd'hui encore, on trouve chez certains vertébrés des éléments de la barrière gliale. Par exemple dans l'enveloppe gliale de la moelle épinière non vascularisée de la lamproie, de même que chez les mammifères dans certaines structures de l’épendyme telles que les tanycytes. Ces derniers tout spécialement dans les organes circum-ventriculaires, dans le plexus choroideus et dans l’épithélium pigmentaire de la rétine. Les astrocytes sont aussi chez les mammifères en principe capables d'établir entre eux des jonctions serrées. Ceci se voit entre autres dans les cellules gaines olfactives, aui entourent les axones pendant leur croissance.

Des différences structurelles dans le phénotype de la barrière hémato-encéphalique gliale chez les invertébrés, on peut en outre déduire que ce genre de barrières sont apparues au cours de l’évolution à plusieurs reprises, et de façon indépendante. Les barrières endothéliales offraient un avantage significatif dans la sélection – sans doute en raison de la séparation plus stricte de fonctions entre l'endothélium et les astrocytes. La pression évolutive réelle est probablement issue de la nécessité de l'homéostasie. On peut supposer que la barrière hémato-encéphalique a vu le jour au cours de l'évolution au moins six fois, et que tous les vertébrés avaient il y a 400 à 500 Ma une barrière gliale.