Arnica des montagnes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Écologie

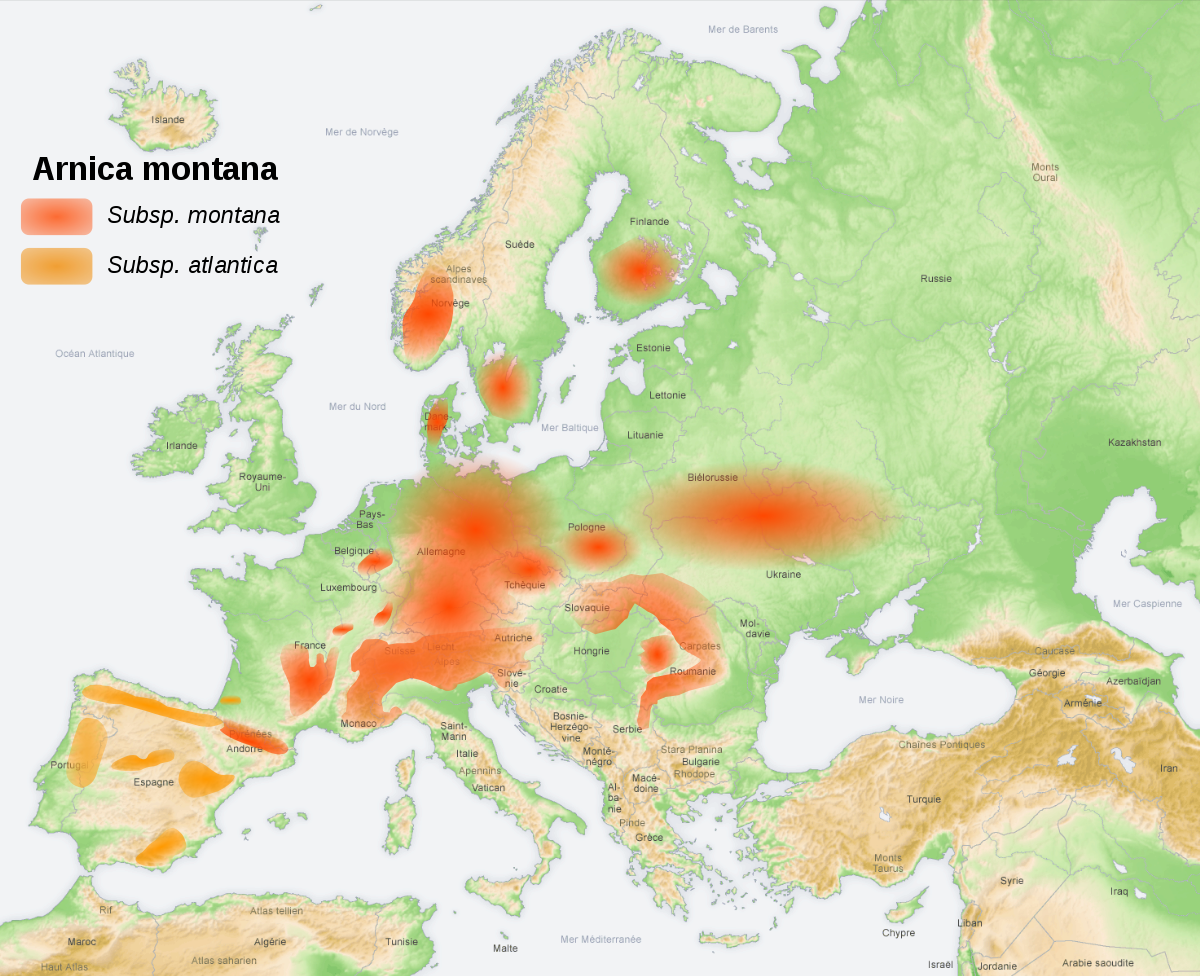

Distribution géographique

Arnica montana est une plante originaire des régions montagneuses de l'Europe et du sud de la Russie, région appelée Écozone paléarctique. Plus précisément, Arnica montana subsp montana est essentiellement présente en Europe, du sud de la Norvège et de la Lettonie, au sud du Portugal, des Apennins nord et au sud des Carpates. Quant à la sous-espèce atlantica, elle est limitée à une zone allant du sud-ouest de la France au sud du Portugal. Voici quelques décennies, Arnica montana était encore une plante commune en Europe. Elle pouvait se rencontrer partout sur le continent, de la plaine jusqu'à 2 850 mètres. Aujourd'hui, elle est en forte diminution sur la totalité de son aire de distribution et elle se cantonne aux stations les plus hautes et les plus difficiles d'accès.

En France, Arnica montana subsp montana est très rare à l'étage collinéen ; elle est surtout présente à partir de l'étage montagnard jusqu'à l'étage alpin. Elle est présente dans les Pyrénées, le Massif central, le Morvan, les Ardennes, les Vosges et les Alpes. La sous-espèce atlantica se rencontre en plaine en Sologne ainsi qu'au sud du département des Landes d'où elle a quasiment disparu.

Exigences écologiques

Arnica montana subsp montana est une espèce continentale héliophile (ou de demi-ombre). Elle est totalement acidiphile et se plait au sein des sols pauvres en bases (calcifuge) et en éléments nutritifs. Par contre, elle est très peu exigeante quant au substrat pédologique : elle accepte aussi bien les tourbes et les argiles, que les limons (surtout sableux ou caillouteux) et les arènes. Ces sols devront néanmoins contenir de la silice et être modérément secs à humides (parfois avec des contrastes hydriques au cours de l'année).

Arnica montana subsp atlantica est une espèce sub-océanique, également héliophile (ou de demi-ombre). Elle ne supporte pas les chaleurs extrêmes mais contrairement à la sous-espèce montana, craint les gelées tardives. De plus, elle préfère les sols humides à très humides. Quant à ses autres exigences édaphiques, elles sont identiques à celles de la sous-espèce montana, à savoir un sol acide à très acide ne contenant que très peu de bases et de phosphates.

Caractère indicateur : Arnica montana est donc un bio-indicateur extrêmement fiable des sols acides très pauvres en bases et en éléments nutritifs. L'abondance d'Arnica montana est indicatrice d'un long passé de la végétation à l'état de lande.

Phytosociologie

Arnica montana subsp. montana est une orophyte péri-alpine, préférant les adrets au nord de l'Europe et les ubacs au sud. Elle affectionne particulièrement les pelouses maigres montagnardes et sommitales acidophiles soumises à l’effet de crête, principalement sur silice (Caricion curvulae et Violion caninae) et en particulier sur Nardion strictae (Nardus stricta, le nard raide). Ceci, jusqu'au bord des dalles rocheuses et dans les landes à callune et à myrtille (Vaccinio-Genistetalia). Elle pénètre parfois dans les forêts peu denses du Rhododendron-Vaccinion (Pinèdes, Cembraies et Mélézins) ou dans les zones plus humides du Juncion squarrosi (Jonçaies à Canche cespiteuse). Cette arnica est présente dans les Pyrénées dans un biotope particulier : les pelouses siliceuses à Festuca eskia. Dans les Alpes, Arnica montana subsp. montana forme une association végétale avec Campanula barbata par l'intermédiaire de leurs exsudats racinaires.

Arnica montana subsp. atlantica, quant à elle, est présente dans les landes à bruyères humides et les prairies marécageuses des ubacs jusqu'à 1700 m d'altitude. Elle apparaît généralement dans des communautés appartenant à l'Alliance Anagallido tenelleae-Juncion bulbosi propre aux tourbières plates des zones de colline et de moyenne-montagne océaniques. Ses plantes compagnes sont généralement Anagallis tenella, Drosera anglica, Pinguicula lusitanica, Rhynchospora alba, Rhynchospora fusca et Scutellaria minor.

Parasitisme

À l'état sauvage, les capitules d’Arnica montana subsp. montana sont régulièrement parasités par un diptère, Tephritis arnicae, dont le développement des larves formant des cocons noirs dans le capitule est totalement dépendant de la plante. Bien que ces larves soient aisément extraites et que les capitules parasités soient utilisables après nettoyage, certains auteurs les disent très toxiques tandis que d'autres accusent ces larves de faire perdre à l'arnica ses propriétés médicinales. Un autre insecte semble parasiter les feuilles d'Arnica montana. Il s'agit des chenilles du lépidoptère Digitivalva arnicella de la famille des Yponomeutidae.

Certains gastéropodes semblent également être impliqués. Que ce soient des limaces herbivores importées comme Arion lusitanicus ou les limaces locales, toutes portent une préférence nette pour les feuilles d’Arnica montana. Alors que les plants adultes sont rarement détruits (car ils répondraient à l'agression par une production de substances volatiles désavantageuses), l'effet des mollusques sur les semis printaniers est généralement fatal. Il apparaît alors que les limaces herbivores favorisent la reproduction végétative plus que germinative. De plus, il semblerait qu'elles soient un facteur clé dans la distribution géographique des populations d’Arnica montana. En effet, leur impact paraît augmenter avec une baisse de l'altitude, et ainsi défavoriser les peuplements de plaine. Les causes incriminées semblent être l'augmentation de la température (donc le développement des limaces) et la baisse de production d'huiles essentielles.