Arnica des montagnes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Usages et propriétés

Constituants

À des fins médicinales et selon la nomenclature pharmaceutique, on utilise les capitules secs (Arnicae flos), la partie aérienne fleurie fraîche (Arnicae herba), la plante entière fleurie fraiche (Arnicae planta tota) et les racines (Arnicae radix). Ses composants font d'Arnica montana une plante toxique.

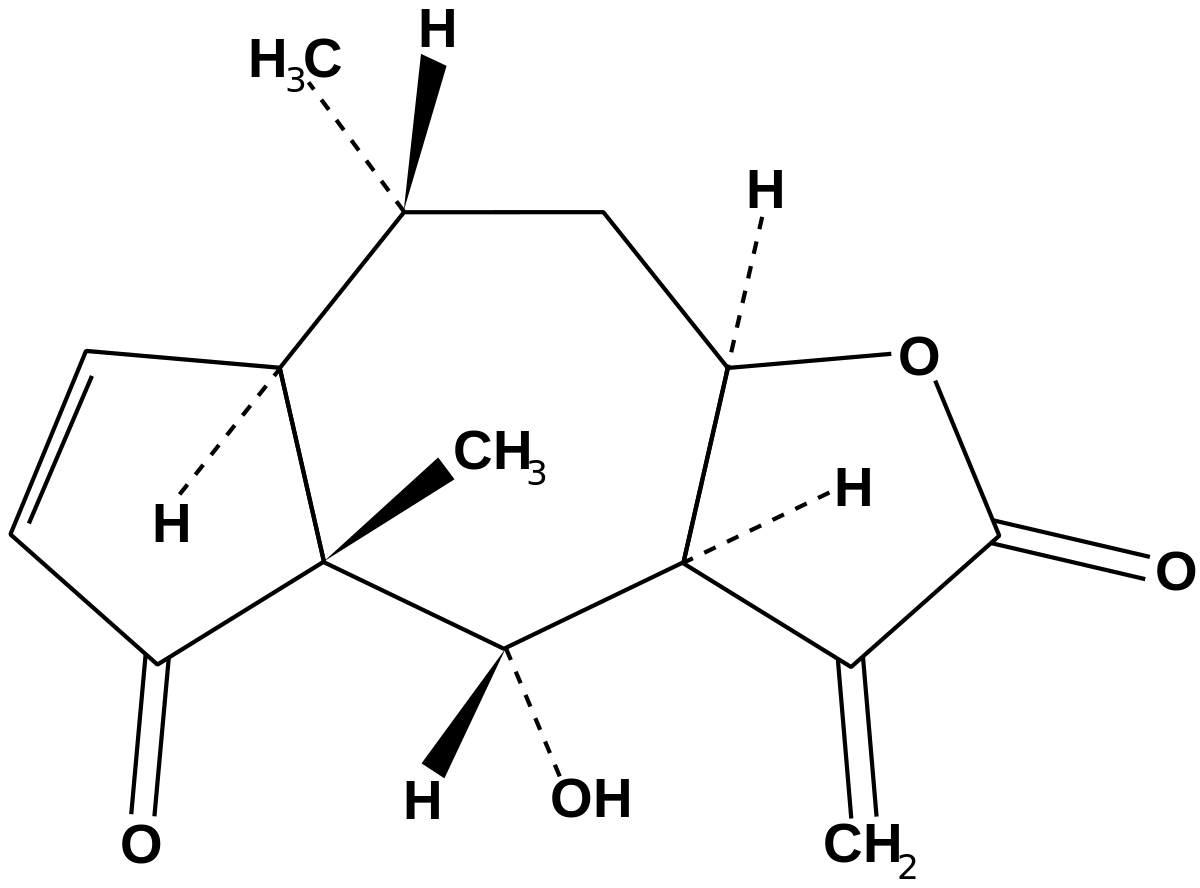

Les drogues brutes de Arnicae flos sec et de Arnicae herba sont principalement constituées de lactones sesquiterpéniques avec une prédominance pour l'hélénaline, la dihydrohélénaline et leurs acide gras esteriques. Ceci pour une teneur de 0,3% à 1% du poids sec de capitules et de 0,1 à 0,5% du poids sec de feuilles. Ces drogues contiennent également des flavonoïdes (0,4 à 0,6%) comme les glycosides de spinacétine, hispiduline, patulétine et d'isorhamnétine. Les huiles essentielles constituent 0,2 à 0,35% des capitules et 0,2 à 0,5% dans les feuilles et se composent principalement d'acides gras et de dérivés du thymol et des mono- et sesquiterpènes. Ces huiles essentielles sont responsables de l'odeur. On retrouve également des coumarines telles que l'ombelliférone et le scopolétol. Arnicae flos contient davantage d'acides phénoliques et de coumarines que les feuilles. Ils sont également composés de traces ( 0,0005 mg/kg) d'alcaloïdes pyrrolizidine (tussilagine et isotussilagine). Ces capitules contiennent plus d'arnicine que le rhizome et aucun tanins. Leur couleur est liée à des caroténoïdes.

La composition quantitative est variable en fonction de l’origine des plants. Les capitules d’Europe centrale renferment essentiellement des esters d’hélénaline alors que les espagnols sont riches en esters de dihydrohélénaline. De plus, les plants de Arnica montana subsp. atlantica semblent plus intéressants à cause de leurs composés chimiques moins allergènes.

Les principaux constituant de Arnicae radix sont de l'huile essentielle (2 à 4% dans les racines, 3 à 6% dans les rhizomes) qui sont à 90% composées de thymol et de ses dérivés. Sont également présents des tanins, des polyines, des acides chlorogéniques, de la cynarine et des oligosaccharides. Les lactones sesquiterpéniques n'ont pas été détectés ni dans les racines ni dans les rhizomes de Arnica montana.

L'hélénaline ainsi que la dihydrohélénaline, responsables de l'amertume, semblent être les constituants produisant les propriétés anti-inflammatoires et analgésiques de l'Arnica. Plus précisément, l'hélénaline serait un puissant inhibiteur du facteur de transcription nucléaire NF-κB, un facteur crucial du processus inflammatoire. Il semblerait également que ces lactones sesquiterpéniques rompent les membranes lysosomiales.

Afin de pallier la rareté d'Arnica montana et à ses difficultés de culture, l'Allemagne et la communauté européenne ont ouvert leur pharmacopée à Arnica chamissonis subsp. foliosa. En effet, ils la considèrent comme thérapeutiquement équivalente. Cette plante originaire d'Amérique du Nord a en effet une composition chimique proche, bien que distincte. A. chamissonis peut être plus riche en lactones (jusqu'à 1,5%) et contient , en plus des composés précédents de l'arnifoline et de la chamissonolide. Les proportions des différents composés sont très variables, certains lots étant très proche de A. montana. Les deux espèces diffèrent aussi par leur composition en flavonoïdes, A. chamissonis étant caractérisé par la présence d'hétérosides de flavonoïdes acylés.

Usages en médecine humaine

Historique

Connue des Grecs de l'Antiquité, Pline l'Ancien informe que sa racine, « prise dans du vin à la dose d'un drachme ou deux, convient contre le lièvre marin, le crapaud et l'opium ». Néanmoins, rien ne semble montrer qu'ils en connaissent l'usage anti-ecchymotique. Au Moyen Âge, cette plante fut décrite par Hildegarde de Bingen. Elle aurait découvert cette propriété médicinale et en synthétise ses propriétés magiques ainsi :

— Hildegarde de Bingen

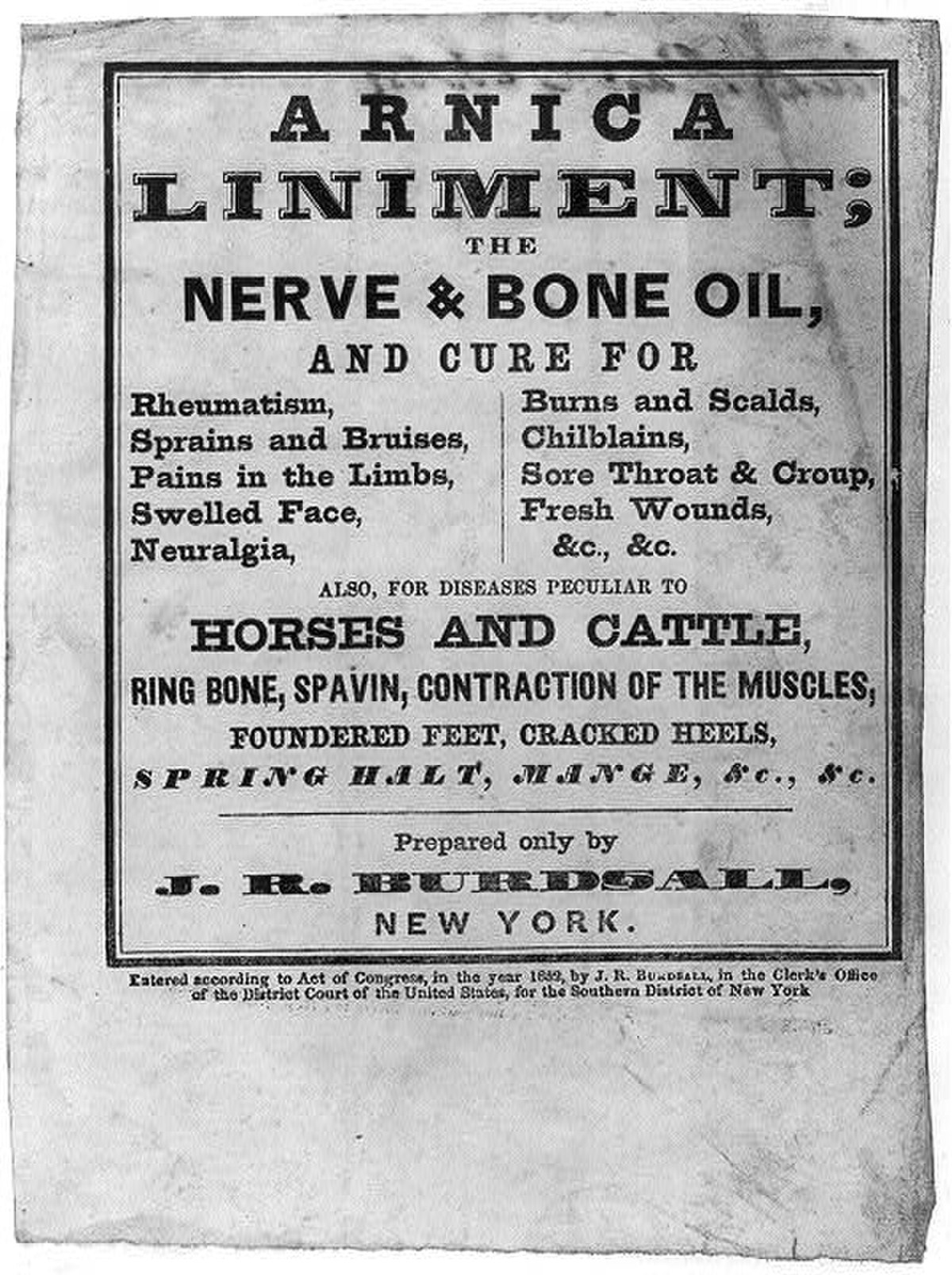

Mais ses explications et les glossaires de son époque évitent une définition précise. Ce sont véritablement les écrits de Matthaeus Silvaticus au XIVe siècle et la littérature gynécologique du XVe siècle qui vont apporter les premières informations fiables. Cependant, l'identification erronée de l'arnica dans le Materia medica le confondant avec les genres Alisma ou Damasonium a mené à une confusion générale sur la taxinomie et les indications thérapeutiques. Ainsi, il n'est pas surprenant de retrouver ces confusions entre Arnica montana et Alisma plantago-aquatica dans les écrits des XVIe et XVIIe siècles, mais également chez certains auteurs du XXe siècle. Dans la médecine populaire médiévale, l'arnica paraît être utilisée pour les douleurs menstruelles et comme agent abortif. Au cours du XVIe siècle, elle est devenue « un remède de blessure » exceptionnel contre les blessures externes. Son rôle dans les traditions populaires montre des similarités intéressantes avec le millepertuis perforé surtout en Bohême ( République tchèque), Silésie (Pologne) et Haute-Franconie (Allemagne). C’est au XVIIIe siècle que l'arnica joue un rôle de premier rang et est le sujet de nombreuses thèses de médecine scientifique, discipline alors en plein essor. Ces ouvrages précisent déjà que « lors de l’utilisation de l’arnica, il faut être extrêmement prudent car il s'agit d'un remède agissant rapidement à petites doses. » Ainsi l’arnica compte-t-elle parmi les plantes ayant influencé de façon décisive Samuel Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie, et son utilisation des remèdes à doses infinitésimales. Au début du XIXe siècle, Johann Wolfgang von Goethe a également examiné avec attention Arnica montana et a reçu une prescription d'infusion d'arnica contre son infarctus en février de 1823, ce qui aurait amélioré de façon notoire son état. Dès lors, la popularité de l'arnica fut grandissante dans le domaine médical..

Dans la partie occidentale de l’Amérique du Nord, de l’Alaska et au nord du Mexique, on trouve également trois espèces d'Arnica : Arnica fulgens, Arnica sororia et Arnica cordifolia que les amérindiens utilisaient pour traiter les blessures, les ecchymoses et les entorses.

Phytothérapie

En médecine traditionnelle, l'usage de l'arnica des montagnes est décrit dans des pharmacopées européennes pour son usage comme un anti-irritant pour le traitement de la douleur et des inflammations résultant de petits traumatismes comme les hématomes, ecchymoses, furoncles, piqûres d’insectes ou les insuffisances veineuses phlébite superficielles. Toutefois ces usages ne sont pas soutenus par des études scientifiques.

Plusieurs formes galéniques sont utilisées par les phytothérapeutes. Il s'agit d'infusions pour compresses de Arnicae flos, de teintures mères 1 DH de Arnicae herba, de Arnicae planta tota ou de Arnicae flos (nommée Tinctura arnicae) et d'onguents ou de macérations huileuses de Arnicae flos pour un usage externe en application directe. L'usage de teinture pure de capitules peut donner lieu à des réactions allergiques parfois graves. Il est donc recommandé de l'étendre de dix fois son volume d'eau (1DH) et il est préférable d'employer Arnica montana uniquement sur les traumatismes sans plaies ouvertes.

Ces usages sont très populaires et ont d'ailleurs valu à l'arnica d'être appelé « herbe aux chutes ». Selon P. Lieutaghi, « la pharmacie familiale se doit de conserver cette teinture dont l'excellence n'est plus à démontrer. Tous les traumatismes avec ou sans épanchements sanguins ou séreux bénéficient de son application. [...] Il est préférable d'employer Arnica montana uniquement sur les traumatismes sans plaies [ouvertes]. ».

Homéopathie

Bien que, dans le passé, la plante ait fait l'objet d'usages internes, notamment pour le traitement de troubles cardiaques et respiratoires, on la considère aujourd'hui comme toxique et on réserve cette utilisation à l'homéopathie. Selon P. Lieutaghi, en dehors de cette thérapie, « l'emploie interne d'Arnica montana, notamment comme anti-spasmodique, est à exclure de la médecine domestique car cette plante toxique est dangereuse entre des mains inexpertes ». La pathogénésie du totum (signes étiologiques, psychiques et généraux ainsi que les signes régionaux) a été réalisée par Samuel Hahnemann dans Traité de matière médicale ; son action est identique à celle obtenue après un traumatisme musculaire accompagné d'ecchymoses et d'un état fébrile avec adynamie. Fabriquées à partir de teinture mère de Arnicae planta tota frais, les préparations d'arnica sont conseillées, suivant le principe de « similitude », en tant que médicament homéopathique du surmenage et du traumatisme musculaire (choc, plaies, soins post-opératoires), de certains états infectieux avec adynamie, de troubles vasculaires et de dermatoses (liées à la fragilité du derme). Selon les homéopathes, la prise interne de haute dilution homéopathique de la plante favoriserait les traitements phytothérapeutiques. On utilise l'arnica de la teinture mère à la dilution 30CH et aux dilutions korsakoviennes. En automédication, son usage est très populaire.

Néanmoins, l'effet des remèdes homéopathiques reste très controversé. Beaucoup d'études randomisées en double aveugle ont démontré que l'arnica des montagnes dans son usage homéopathique est inefficace au-delà d'un effet de placebo. Plus précisément, une étude effectuée en 2000 à Lausanne (Suisse) visait à déterminer si Arnica montana, dans son usage homéopathique, pouvait résorber les hématomes dans la chirurgie veineuse. Les résultats montrent que, avec le dosage 5 CH, aucun effet préventif d'Arnica montana n'est observable. Une autre étude effectuée par le Research Council for Complementary Medicine, à Londres (Angleterre) visait à déterminer si l'Arnica 30CH pouvait réduire la douleur musculaire plus qu'un placebo, lors d'une course à pied de longue distance. Leurs conclusions démontrent que Arnica montana 30 CH est inefficace dans ce cadre.

Usages en médecine vétérinaire

En phytothérapie vétérinaire, Arnicae flos est utilisé localement pour le traitement des inflammations aiguës des tendons, des articulations et des mamelles mais aussi pour le nettoyage et le traitement des blessures sans épanchements sanguins de la peau et des muqueuses, de l'eczéma et des inflammations cutanées. Ceci principalement sous formes de teintures mères, d'extractions fluidiques et d'onguents. La macération huileuse de Arnicae flos est utilisée uniquement en usage externe cutané. Un traitement interne est à proscrire du fait de sa toxicité et de son effet irritant sur l’estomac.

En homéopathie vétérinaire, on utilise la teinture-mère 1 CH qui est préparée à partir de l'extraction alcoolique de Arnicae planta tota frais de Arnicae flos ou de l'extrait alcoolique de Arnicae radix en dilution homéopathique 1 CH . Selon l'EMEA, l'usage de Arnicae radix est à réserver à l'homéopathie et ne doit pas excéder cette concentration. Ces préparations peuvent prendre des formes liquides ou de tablettes et sont ajoutées à la nourriture animale. Néanmoins, certains composés majeurs possèdent une toxicité accrue et ces usages semblent moins efficace que la forme injectable.

Les espèces concernées par ces traitements sont essentiellement les bovins, les ovins, les équins, les porcins et les caprins. D'après l'Agence européenne pour l'évaluation des produits médicinaux (EMEA), les produits vétérinaires contenant Arnica montana sont utilisés sur peu d'animaux et cet usage est peu fréquent et irrégulier. Selon ce même organisme, les animaux ne doivent pas être abattus immédiatement après les traitements internes spécialement lors d'un usage prononcé de lactones sesquiterpeniques (présents dans Arnicae flos et Arnicae planta tota et non dans Arnicae radix) car cela pourrait poser des risques pour le consommateur.

Contre-indications et toxicité

Arnicae flos est un emménagogue ; les capitules ne doivent donc pas être administrés aux femmes enceintes. En usage interne, l'arnica peut provoquer des céphalées, des algies abdominales ainsi que des troubles vasomoteurs (palpitations) et respiratoires. En usage externe, une utilisation prolongée sur une peau lésée (blessures ou ulcères) peut fréquemment causer des dermatites œdémateuses accompagnées de petites vésicules. Un traitement nécessitant de fortes concentrations peut engendrer de l'eczéma, voire des réactions dermatologiques toxiques accompagnées de petites vésicules pouvant aller jusqu'à la nécrose. Ces manifestations sont dues à une allergie de contact liée à certains lactones sesquiterpéniques (hélénaline et dérivés). De plus, Arnica montana est suspectée d'interactions avec d'autres produits phytothérapeutiques. En effet, elle augmenterait le temps de saignement par l'inhibition de l’agrégation plaquettaire. Il existe peu de données probantes et l’effet possible de l’interaction sur la santé du patient n’est pas nécessairement majeur. Cependant, elle doit tout de même faire l’objet d’une surveillance.

Il est également possible de s'intoxiquer avec Arnica montana par pathogénésie, c’est-à-dire par un contact excessif avec la plante (cueillette, transport, transformation...). L'intoxication se traduit tout d'abord par des ampoules, puis des hématomes, des raideurs aux muscles, une photosensibilation importante et enfin une hausse de la température du corps. En cas d'intoxication il est conseillé d'utiliser du charbon actif de pharmacie et d'appeler le centre anti-poison le plus proche.

L'ingestion d'arnica est susceptible d'entraîner une irritation des muqueuses de l'estomac, de l'intestin ainsi que des reins. Étant donné la toxicité des lactones sesquiterpéniques, l'administration orale est fortement déconseillée ou doit être strictement contrôlée. La dose létale moyenne orale d'une teinture-mère de 30 % de Arnicae flos est de 37,0 mL/kg chez les souris. Quant à l'hélénaline, elle est létale pour les souris à partir de 150.0 mg/kg, pour les lapins à partir de 90.0 mg/kg et les moutons à partir de 125.0 mg/kg.

Identification, altération et falsification

La drogue est identifiée par ses caractères microscopiques, notamment par la présence de poils tecteurs jumeaux à paroi commune ponctuée. La drogue n'est conforme que si le taux d'akènes est inférieur à 2%. La pharmacopée française prescrit également une chromatographie sur couche mince des composés phénoliques et la recherche de Calendula officinalis par l'absence de rutoside.

On substitue quelquefois aux capitules d'arnica ceux de Inula helenium, qui sont moins foncés, ont une odeur moins aromatique et dont les fleurs ligulées ne présentent que quatre nervures ; ou bien celles de Doronicum austriacum ou Doronicum pardalianches, dont les demi-fleurons sont dépourvus d'aigrettes tandis que les fleurons du centre portent chacun plusieurs rangées de poils. Quant aux capitules de Tussilago farfara, ce sont des imitations grossières tant les portions de pédoncules chargés d'écailles sont aisément identifiables. Enfin, les capitules de Senecio doronicum ont été signalés mais leur involucre tomenteux, leurs ligules étroites et courtes et leurs stigmates tronqués et velus en dévoileront la présence. De même, il faut rejeter les capitules flétris, sans odeur, d'un aspect sombre et mat, et surtout ceux qui sont accompagnées d'œufs et de larves du diptère Tephritis arnicae.

Il est possible de rencontrer de la racine d'arnica mêlée à de la racine de Geum urbanum. Cette dernière, qui lui ressemble beaucoup par son aspect général, est cependant plus grosse, d'une saveur astringente et d'une odeur assez prononcée de girofle.

Autres usages

- Plante mellifère, l'arnica produit en juillet et en août du nectar et du pollen en quantité relativement moyenne. Les populations d'arnica ne permettant pas aux apiculteurs de constituer un miel monofloral, il est toujours incorporé au miel polyfloral des hautes-montagnes. En France, on le retrouve en compagnie du rhododendron, dans les Alpes et les Pyrénées, mais également en compagnie de l'épilobe en épi, du trèfle blanc et du framboisier dans le massif central et dans les Vosges. Ses miellées sont violentes, souvent capricieuses et brèves, sa récolte est irrégulière tant les conditions météorologiques sont souvent aléatoire, ce qui en fait un miel rare. Sa couleur est généralement très claire allant du blanc jusqu'à une teinte jaune paille et son parfum se caractérise par des arômes discrets et des saveurs légèrement boisées en bouche. Sa cristallisation est rapide et très fine et sa conservation excellente.

- Les feuilles sèches étaient utilisées autrefois comme tabac. Les paysans de montagnes les fumaient contre les toux quinteuses, les catarrhes et les bronchites. Cet usage est désuet et potentiellement dangereux.

- Les fleurons de l’arnica peuvent devenir des fraudes végétales du safran. De même forme, ils sont recolorés artificiellement sur de la poudre ou sur l’épice en filaments.