Arpajonnais - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le tracé de la ligne

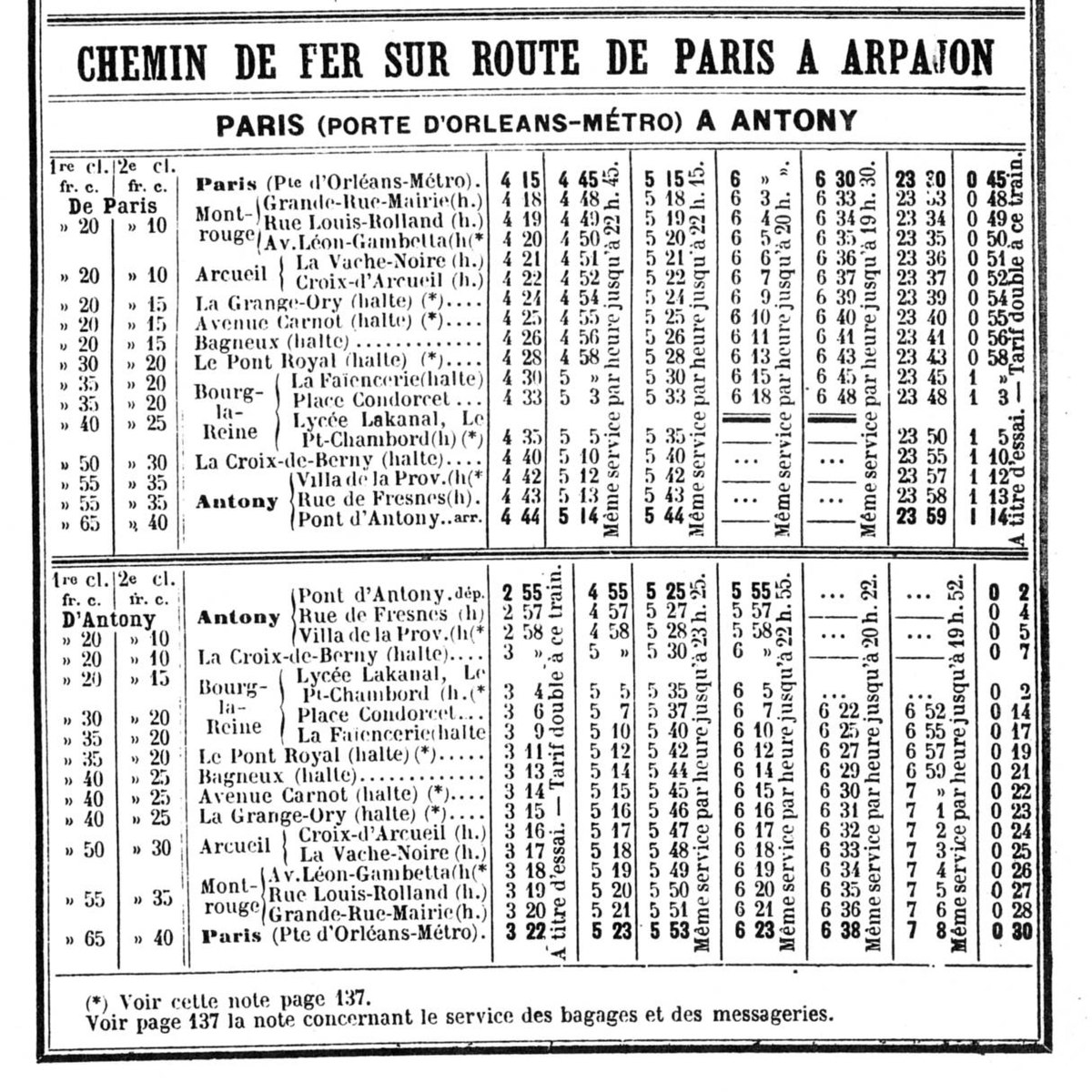

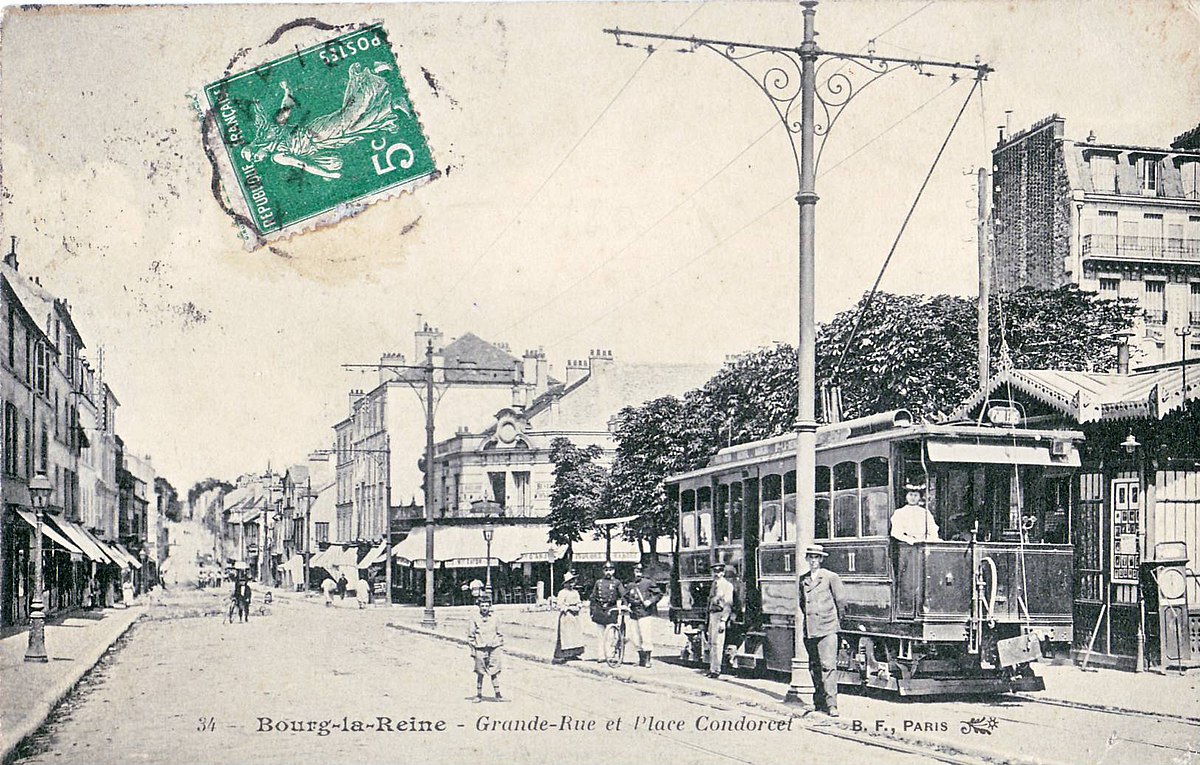

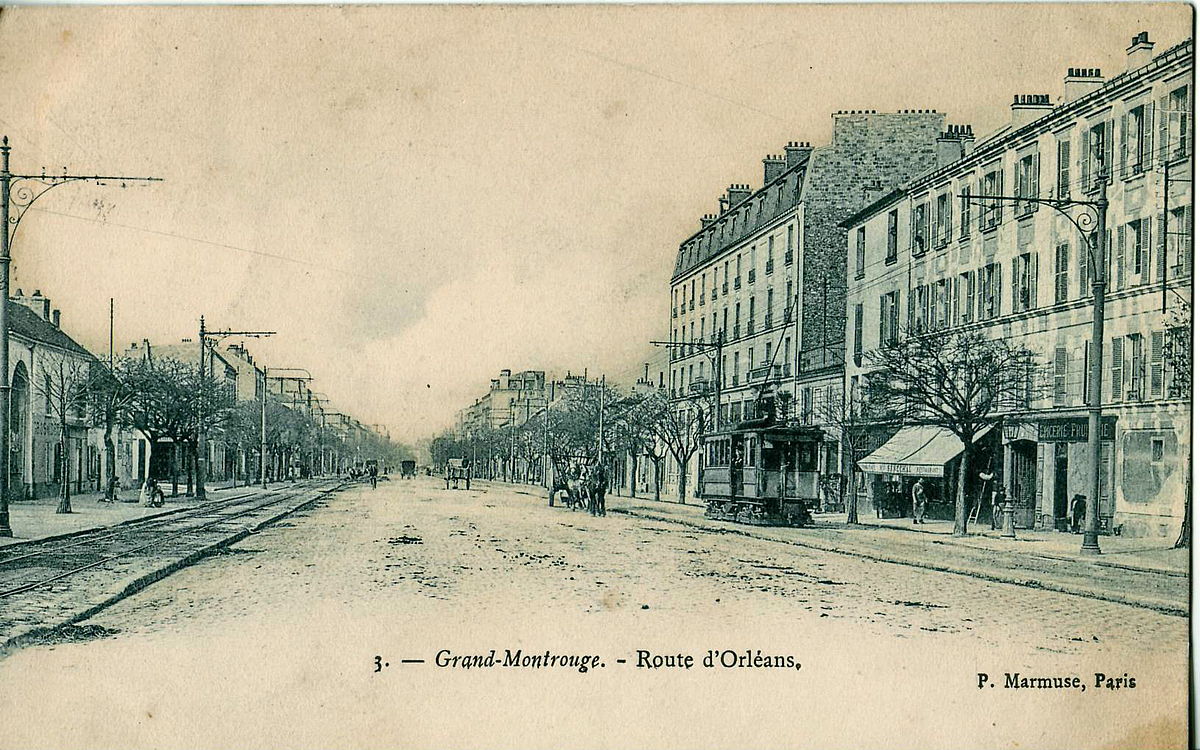

La ligne a pour origine la Porte d'Orléans, où la STCRP établit une boucle de retournement sur l'emplacement des anciennes fortifs' et une bifurcation vers les ateliers et le dépôt de Montrouge. Le tramway empruntait sur la RN 20, les voies étant implantées sur chaque accotement, jusqu'à Bourg-la-Reine. Au-delà, la ligne était à voie unique (dédoublée en 1925 jusqu'à Pont d'Antony, où fut réalisé à la même époque une boucle de retournement pour les tramways électriques).

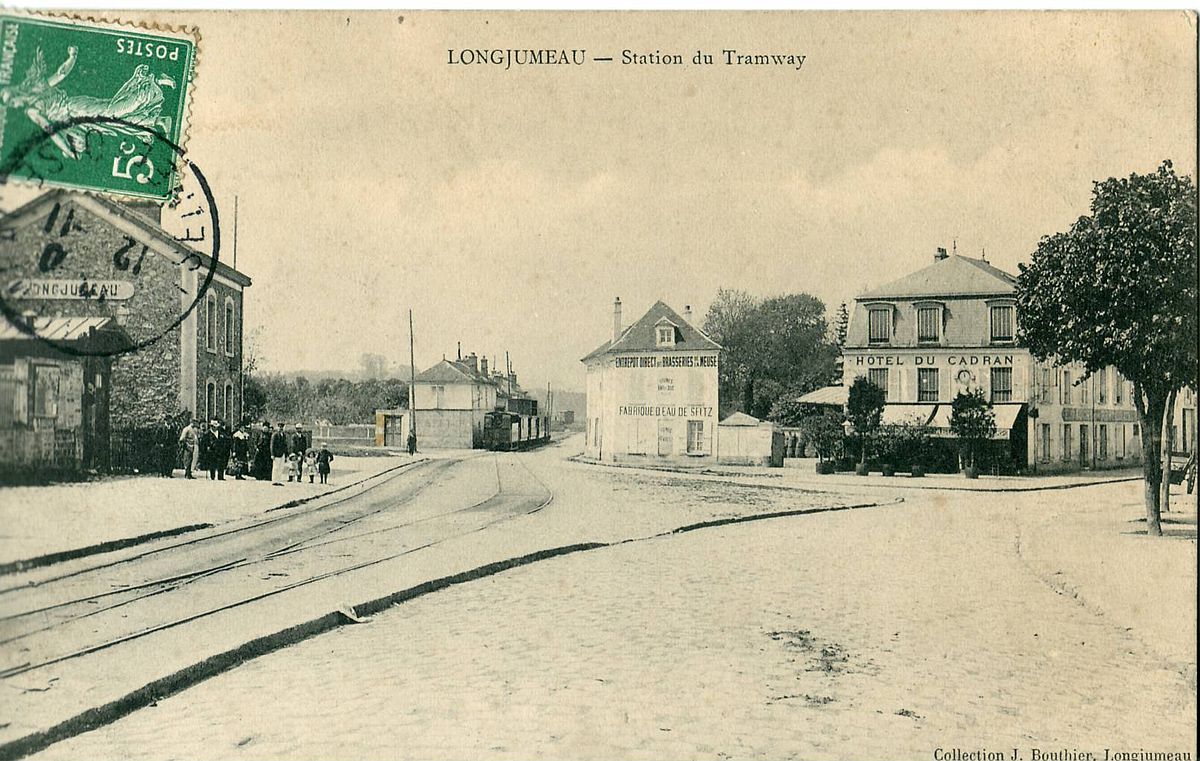

Au-delà de Petit-Massy et de la limite départementale entre Seine et Seine-et-Oise, la ligne quittait la RN 20 et était installée en site propre pour desservir Wissous, Morangis, Chilly-Mazarin puis les gares de Chilly-Grande Ceinture et Longjumeau (avec la traversée de l'Yvette par un pont métallique).

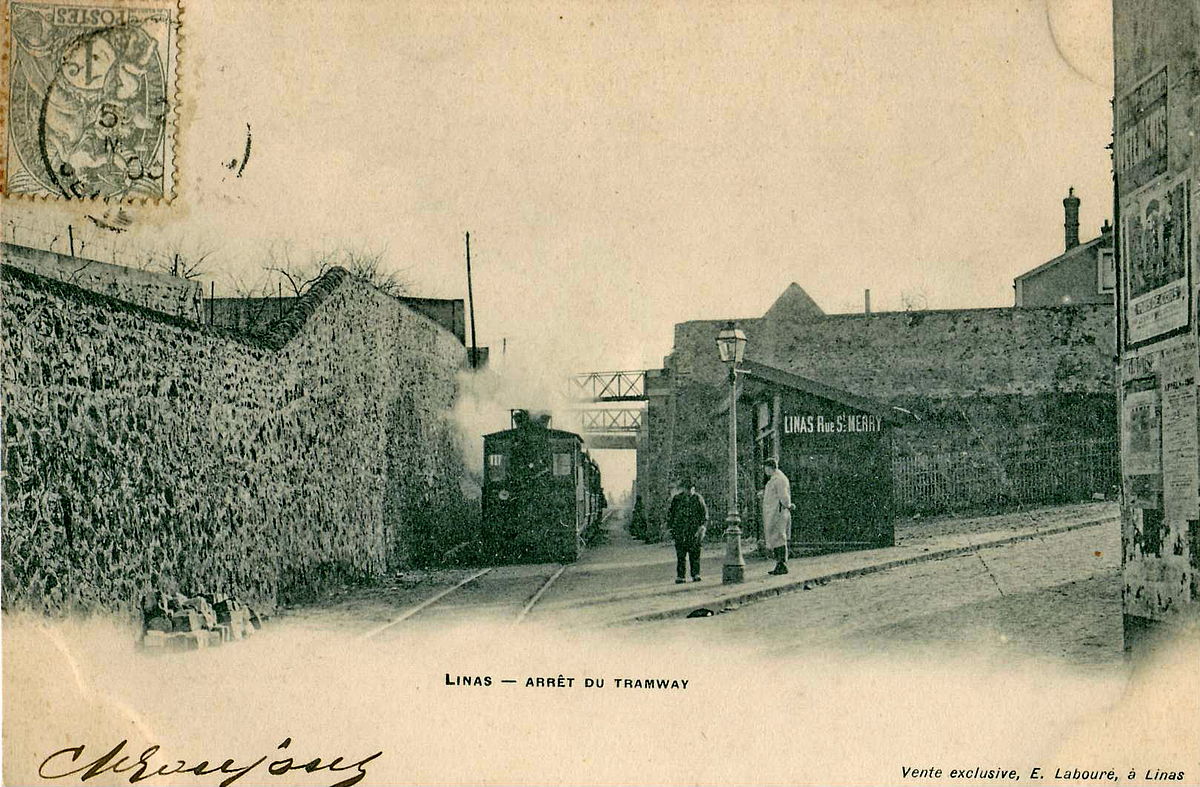

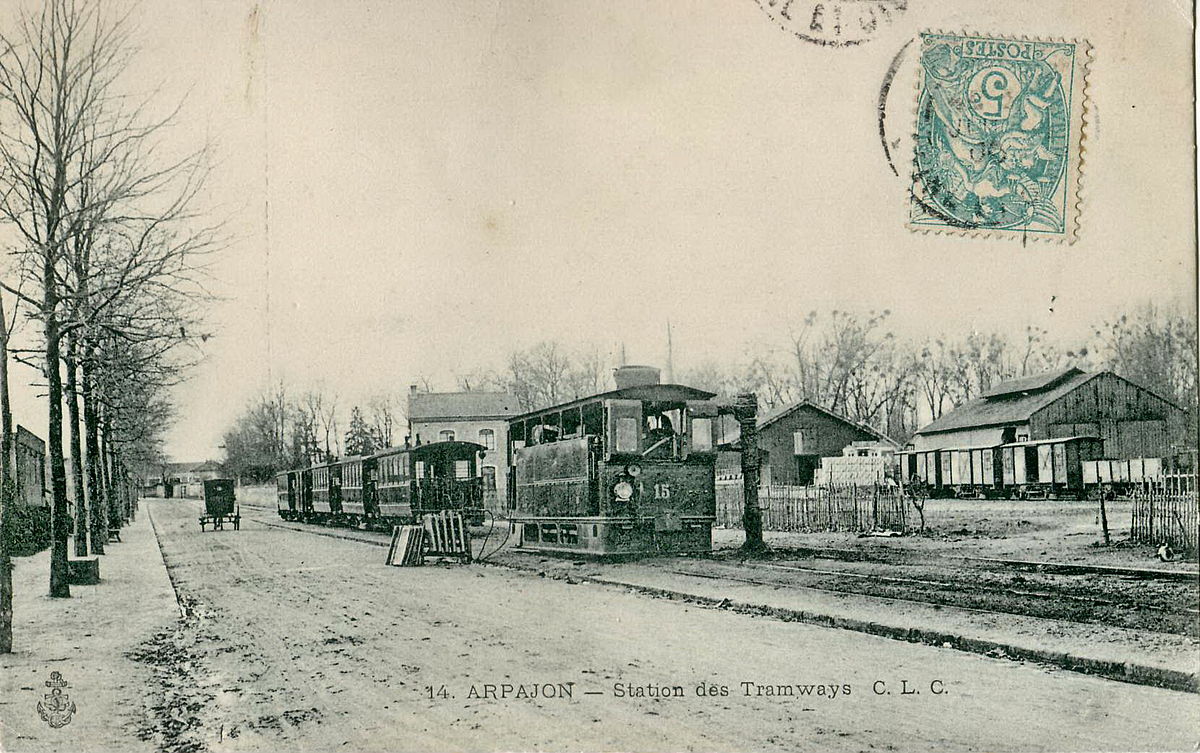

À Ballainvilliers, la ligne retrouvait l'accotement de la RN 20 et la suivait jusqu'à la gare de bifurcation de Montlhéry d'où se détachait l'embranchement vers Marcoussis. Sur la ligne principale, la voie continuait vers Linas dans une tranchée en maçonnerie. Au-delà, la ligne retrouvait un site propre jusqu'au terminus d'Arpajon, à l'entrée du bourg.

Après 1911, les CGB prolongèrent la ligne vers leur gare et celle du PO (aujourd'hui gare d'Arpajon).

Incidence économique

Le trafic de marchandises eut toujours un rôle majeur pour l'Arpajonnais, et les trains de desserte des Halles de Paris fonctionnèrent de 1894 à 1936. Au-delà de Porte d'Orléans, terminus du Paris-Arpajon, les trains emprumptaient les voies de la ligne TG de la CGO jusqu'à Châtelet, puis les voies implantées rue des Halles, puis, plus tard, le boulevard de Sébastopol et la rue Réaumur.

En 1926, on amène aux Halles, 15 000 tonnes de légumes. Jusqu'à 42 wagons arrivent par nuit. En 1929, le tonnage atteint 19 300 tonnes ; en 1927, 24 400 tonnes, dont 411 tonnes de fraises. Une part du trafic marchandises est aussi constitué des pavés extraits des carrières de Seine-et-Oise.

Mais la circulation croissante dans Paris empêche de plus en plus ce type de transport, concurrencé par le ramassage par camions. Le trafic marchandises est autorisé uniquement de nuit entre 1 h et 4 h du matin jusqu'aux Halles. Le terminus voyageurs se situant à Odéon. En retour, du fumier et des gadoues reviennent de la capitale pour servir d'engrais aux exploitants, ce qui provoque l'été, des « désagréments » aux riverains des gares.

L'exploitation

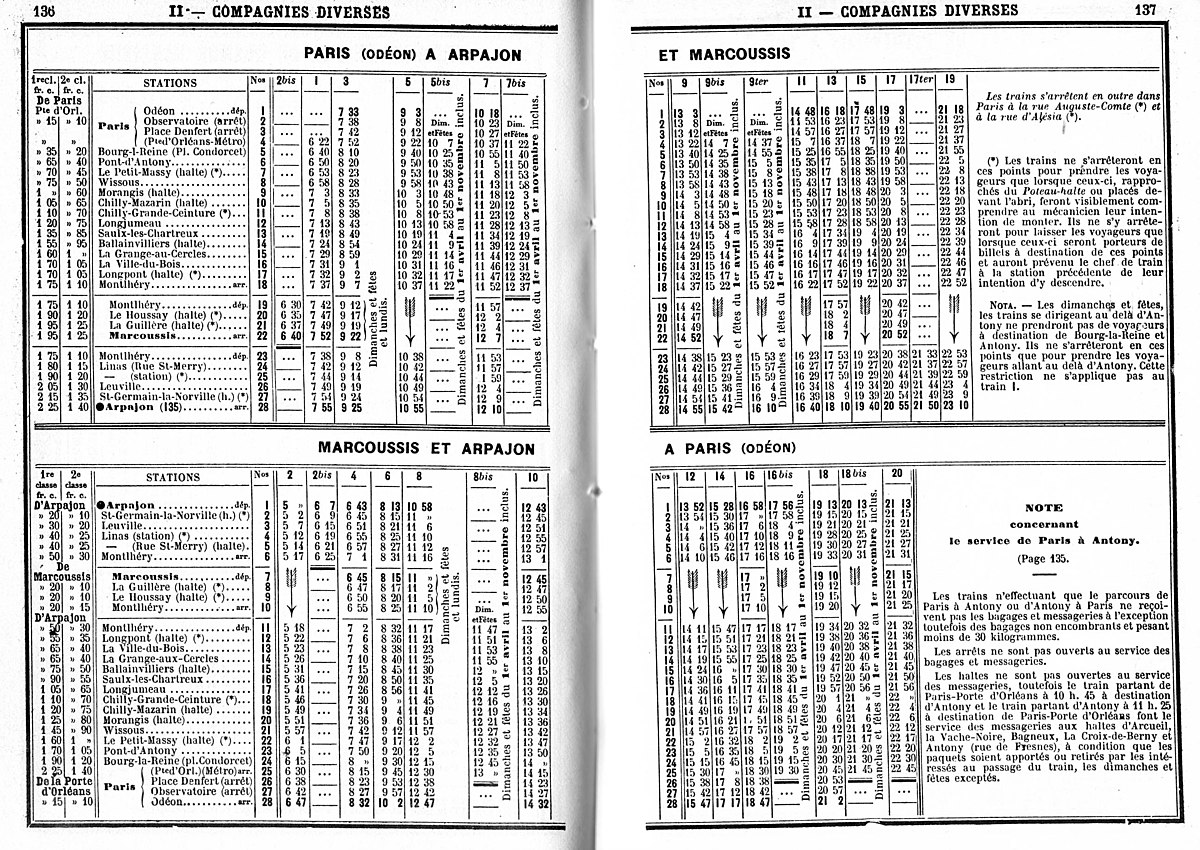

Les horaires

Les fréquences voyageurs du chemin de fer restaient faibles, ainsi qu'on peut le voir sur les horaires de 1914.

Les dépôts et ateliers

À l'origine, les ateliers de la compagnie furent implantés à Chilly-Mazarin où ils étaient raccordés avec la ligne de Grande Ceinture.

Des remises avaient été construites à Montlhéry, au Pont d'Antony et à Arpajon (avec un petit atelier d'entretien).

Le terminus voyageurs de Porte d'Orléans disposait d'une remise, d'une gare à marchandises et d'une usine génératrice d'air comprimé pour les locomotives Mékarski.

Dès 1901, les ateliers de Chilly-Mazarin furent transférés à Porte d'Orléans et une usine de production d'électricité remplaça celle d'air comprimé.