Biogéographie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

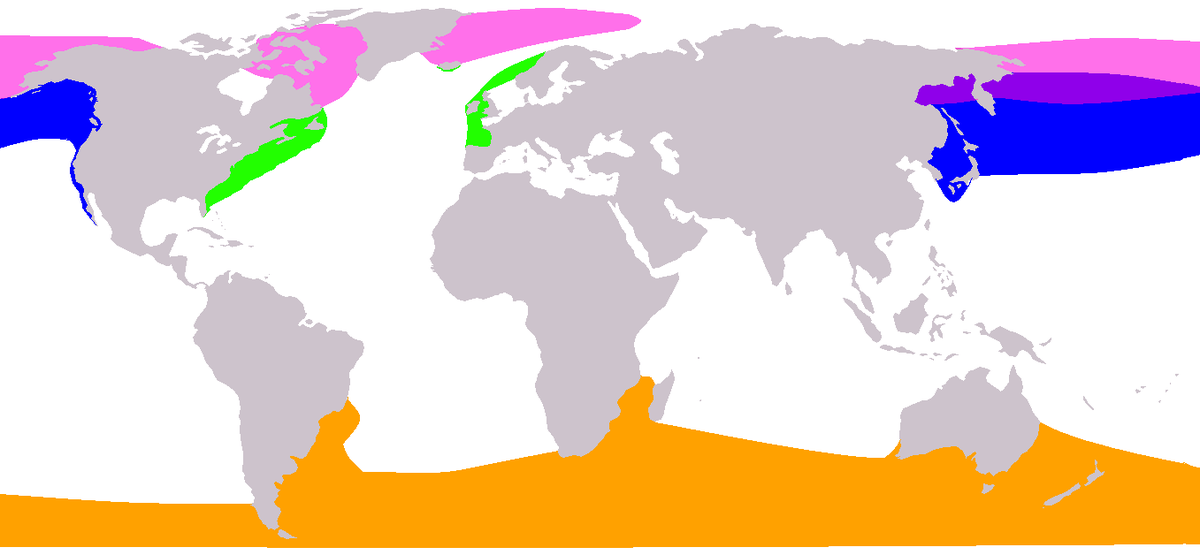

La biogéographie est une branche à la croisée des sciences dites naturelles, de la géographie physique, pédologie, l'écologie et de l'évolution qui étudie la vie à la surface du globe par des analyses descriptives et explicatives de la répartition des êtres vivants, et plus particulièrement des communautés d'êtres vivants.

En effet, les êtres vivants s'organisent pour donner des paysages différents que l'on appelle «formations» (dénommées le plus souvent selon leurs profils ou les formations végétales les composant). Ce sont les formations végétales qui marquent le plus un paysage, le vivant végétal (appartenant à la biosphère), et qui a des interactions avec l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère (le substrat). Bien sur, le tout évoluant dans le temps.

Une première tendance des biogéographes a été de vouloir décrire la répartition spatiale des êtres vivants dans une Terre vierge de toute influence anthropique. Ce fut notamment l'approche de Pierre Birot (1909-1984) dans Les formations végétales du globe (1965).

Mais cette approche a évolué. Le concept théorique de climax est contestable du point de vue naturaliste, et les forêts actuelles ne sont pas compréhensibles sans tenir compte des héritages de la reconquête glaciaire : certains sites des Alpes auraient potentiellement une hêtraie mais n'en présentent pas car le hêtre ne s'y est pas implanté ou réimplanté depuis ses refuges glaciaires.

Mais ce n'est pas tout. Sur des forêts qui ont subi des siècles de pratiques usagères entraînant une dégradation des sols, le déterminisme climat-édaphologie n'a plus de sens. La forêt des Andaines, en Normandie, présente des sols très dégradés et des formations sans rapport avec les climax tels que définis par Henri Gaussen (1891-1981), comme le montra Gérard Houzard (1930-1996). Un cas extrême est celui du polémosystème : les forêts de guerre se développant sur les anciennes lignes de fronts de 1914-1918 (zone rouge) sont absolument aberrantes du point de vue naturaliste, et incompréhensibles sans tenir compte de l'histoire.

Cette approche actuelle, qui se développe en France depuis le début des années 1980, constitue la biogéographie historique impulsée par Gérard Houzard puis Jean-Jacques Dubois.

En France, deux profils s'opposent ou se complètent : les naturalistes et les biogéographes. Ces derniers font intervenir les facteurs humains pour décrire le paysage qui en grande partie résulte de l'action de l'Homme. L'Écologie du paysage a tentée un temps de concilier ces deux approches.

Actuellement au niveau international, la biogéographie connaît un renouveau grâce aux apports des nouveaux outils de biologie moléculaire notamment et d'un effort de synthèse effectuée par les paleophylogénéticiens comme J.R.Petit, A. Kremer.

Les branches de la biogéographie

Étant donnée le caractère interdisciplinaire de cette science, il existe de multiple classifications selon le cursus, l'époque et la nationalité de l'auteur :

Paléobiogéographie : Étude de la biogéographie passée, cette science se nourrit des avancées de la paleogéographie (but de la géologie historique) et des découvertes faites en paléontologie.

Biogéographie historique : Étude de la biogéographie du passé proche, et en particulier des conséquences de l'agriculture, de l'industrie, de l'urbanisation et des guerres (ex : polémosylvofacies) du passé historique. Elle s'appuie sur la géographie historique, dont pour l'étude des interactions entre environnement et sociétés traditionnelles.

Phytogéographie (ou « biogéographie botanique ») : Étude de la répartitions et des causes de la répartition des plantes ou des associations végétales sur la terre, s'appuyant généralement sur la phytosociologie et la végétation naturelle potentielle. L'approche est différente selon le niveau d'organisation auquel on s'intéresse. Par exemple au niveau du globe entier, on ne prendra en compte que les formations végétales, au niveau de l'Europe, on ne pourra s'intéresser qu'aux fagacées comme le hêtre.

Zoogéographie : Étude de la répartition et des causes de la répartition des animaux sur la terre. Cette science est plus ancienne car Buffon s'est intéressé très tôt à cette question pour expliquer l'organisation actuelle de la biosphère en biomes.