Biologie marine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La biologie marine est consacrée à l'étude des organismes marins. Contrairement à d'autres branches de la biologie définies par rapport à un taxon, c'est un milieu naturel qui sert de définition au cadre de cette discipline. Son intérêt économique est très important et joue sur les activités d'exploitation de la mer, notamment halieutiques, mais aussi touristiques, sportives, médicales, etc.

Présentation

La biologie marine étudie de nombreux organismes, des plus petits comme le plancton (zooplancton et phytoplancton), dont la taille peut être aussi petite que 0,02 micromètre mais sont les premiers producteurs primaires de la mer, aux immenses cétacés qui peuvent atteindre 33 mètres de long et aux grandes algues brunes comme les Macrocystis qui atteignent les 45 mètres de long.

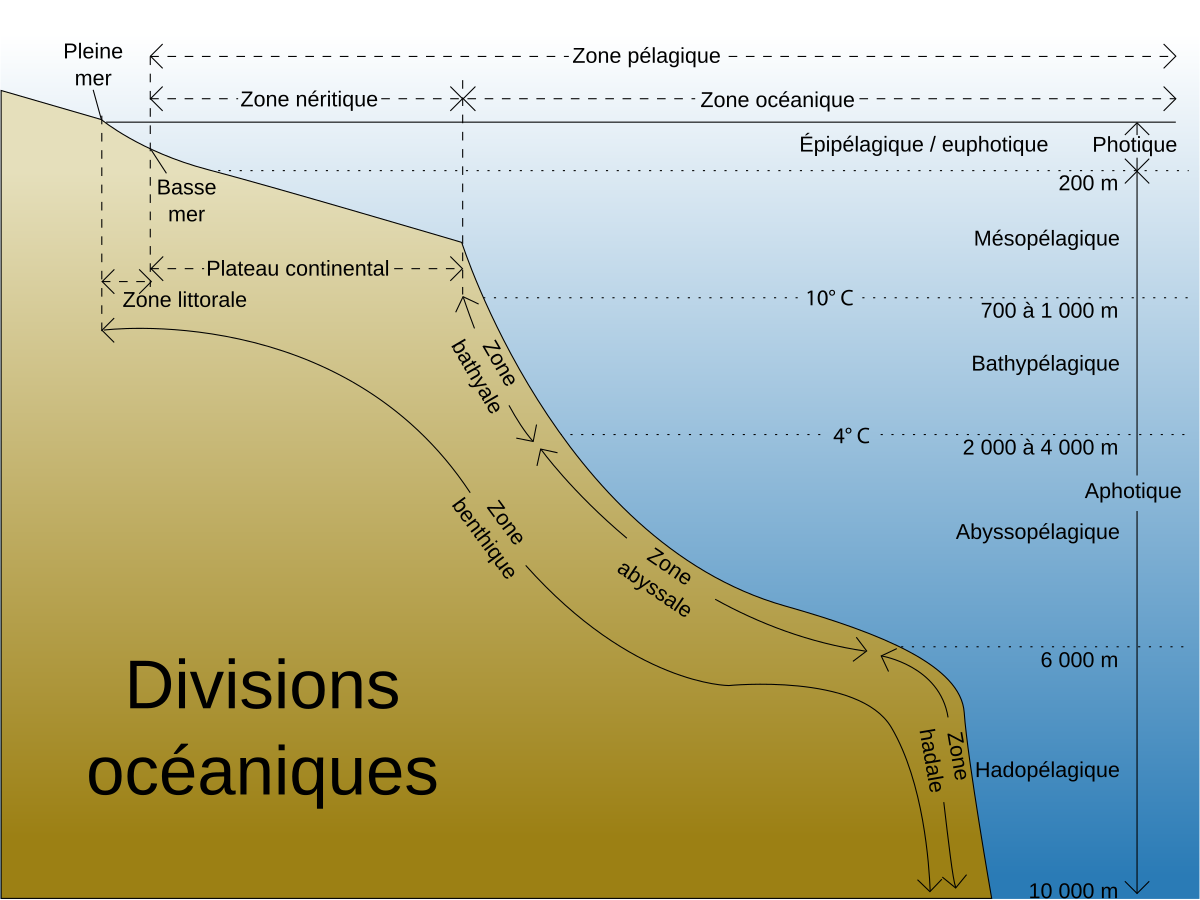

Les habitats étudiés par la biologie marine incluent tous les habitats en rapport avec la mer, de la très fine couche à l'interface entre les eaux et l'atmosphère aux profondeurs abyssales de plus 10 000 mètres de profondeur. Ces habitats sont aussi constitués des récifs de coraux, des forêts de kelp, des plages, des estuaires, etc.

Une large part de la vie sur terre se déroule en fait dans les océans. Quelle est la taille de cette portion qui nous est toujours inconnue ? Alors que la mer recouvre 71% de la surface de notre planète, de par leur profondeur, les océans représentent un volume habitable 300 fois supérieur à celui des habitats terrestres.

Quelques grands noms de la biologie marine

- Jacques-Yves Cousteau (1910-1997), français

- Carl Chun (1852-1914), allemand

- Hirohito, (1901-1989), japonais

- William Elford Leach (1790-1836), britannique

- Ramon Margalef (1919-2004), espagnol

- Jean-Marie Pérès (1915-1998), français

- Adolf Portmann (1897-1982), suisse

- Michael Sars (1809-1869), norvégien

- Georg Sars (1837-1927), norvégien

- Vous pouvez aussi consulter une liste de notice biographique sur des biologistes marins.

Histoire

Les premières spéculations sur l'origine de la vie se sont faites des années 1840 à 1870. La période de 1870 à 1900 voit l'inauguration de plusieurs laboratoires de biologie marine tant en France qu'à l'étranger. Des campagnes océanographiques de grandes ampleurs sont menées en parallèle. La découverte de nouvelles formes de vie marine stimule les recherches phylogénétiques mais aussi d'anatomie comparée et d'embryologie.

Le laboratoire de Roscoff est rattaché à la chaire de zoologie de la Sorbonne est dirigé d'abord par Henri de Lacaze-Duthiers (1821-1901) (qui a également fondé le laboratoire de Banyuls) puis par Yves Delage (1854-1920).

Les biologistes sont mis à contribution pour résoudre de nouveaux défis dont ceux de la protection des milieux et des ressources halieutiques face à la surpêche et ceux posés par la pollution, les impacts à long terme des immersions de déchets et de munitions, ou encore par l'étude de la complexité de la biodiversité marine, des très petits organismes (nano-plancton, picoplancton) et des écosystèmes chimiosynthétiques de l’Océan profond (via par exemple le programme DEEP OASES démarré en 2006 en France, suivi par Daniel Desbruyeres).

Bibliographie

- Patrick Scaps (2005). Histoire de la biologie marine. Ellipses édition marketing S.A. (Paris) : 112 p. ISBN 2-7298-2691-2.

- Michel Glémarec, Qu'est-ce que la biologie marine ?, Vuibert, coll. « inflexions », 2007, 188 p.