Cerastoderma - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Cerastoderma est un genre de bivalves vivant dans la zone de balancement des marées et appelés coques ou bucardes.

Dans les pays francophones la Coque commune (Cerastoderma edule) est la plus consommée.

Liste des espèces

Selon ITIS:

- Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) - Coque commune ou Coque blanche

- Cerastoderma elegantulum Beck, 1842

- Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789) - Coque glauque

- Cerastoderma pinnulatum (Conrad, 1831)

Selon ADW il faut ajouter l'espèce :

- Cerastoderma lamarcki

Mais NCBI n'en cite que deux :

- Cerastoderma edule

- Cerastoderma glaucum

Espèce fossile :

- Cerastoderma hostiei

Distribution

On trouve Cerastoderma edule plus particulièrement dans les estuaires et les baies sableuses. Sa distribution va de la Norvège au Portugal. On peut la retrouver jusqu’au Sénégal. Elle vit sur une large proportion de la zone de balancement des marées.

Description

Il s'agit des coquillages fouisseurs et filtreurs qui vivent à peine enfoncé dans le sable ou la vase. Deux siphons très courts permettent à la coque d'entretenir avec l'eau de mer environnante un courant d'eau assurant la respiration et l'alimentation.

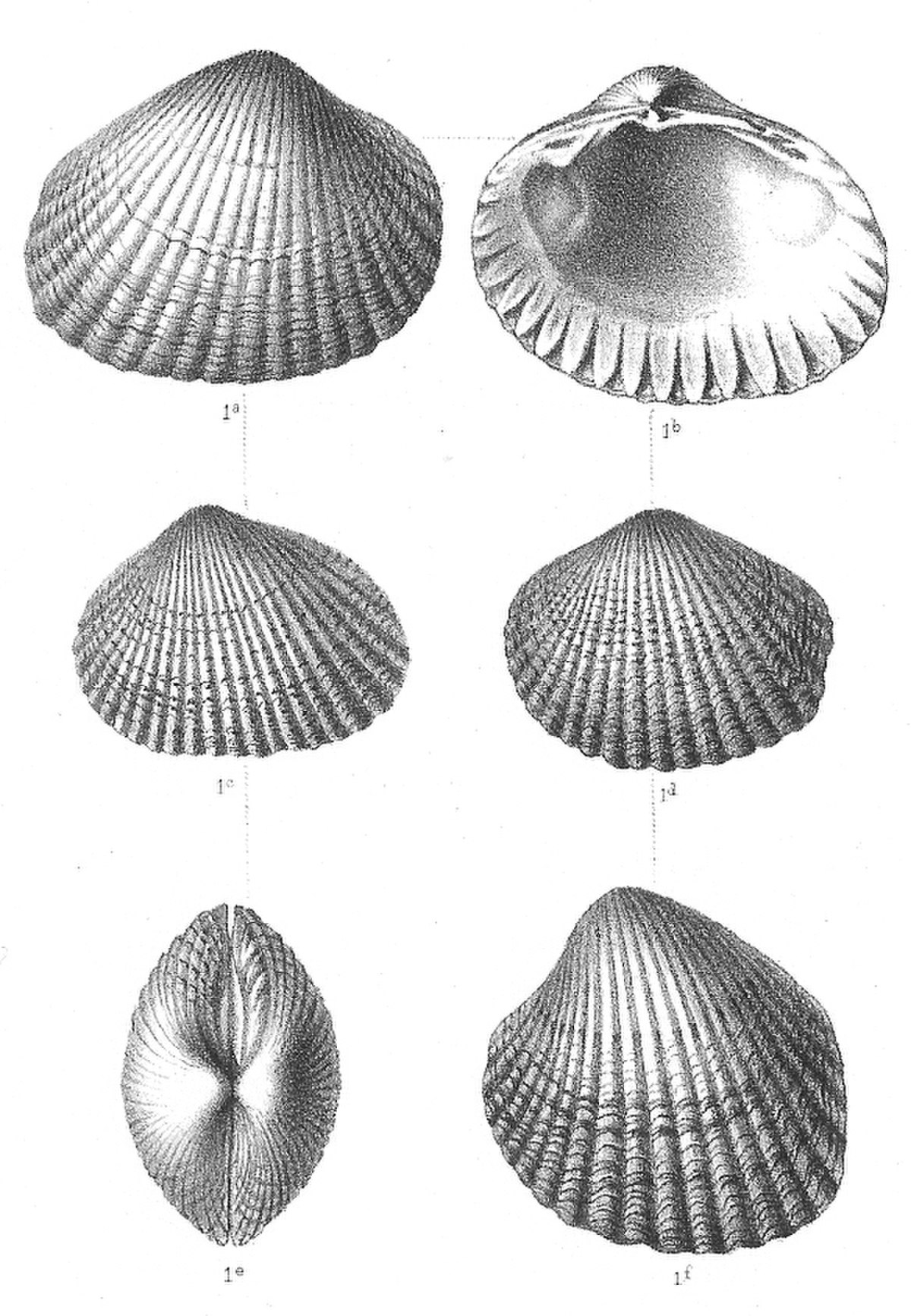

Les coquilles des coques ont une forme de cœur, sont couvertes de nervures et présentent une couleur blanche parfois légèrement striée de brun ou de noir (les stries foncées de la coquille marquent plus ou moins fidèlement les hivers ou des arrêts de croissance). Elles renferment et protègent l'animal qui a la taille d'une petite noix blanche, charnue et un peu ferme, munie d'une petite crête orange, le corail.

Écologie

La coque est un suspensivore actif (elle capte le plancton qu'elle filtre dans l'eau). Elle vit en surface du sédiment, dans les premiers centimètres et se nourrit par un double siphon. Elle peut s'enfoncer brutalement d'un centimètres ou deux par rétraction du pied qui l'ancre dans le sable, ce qui lui permet d'échapper aux prédateurs (des oiseaux ou l'homme essentiellement).

En tant qu'animaux filtreurs, ils peuvent accumuler certains toxiques non biodégradables (métaux lourds par exemple) ou certains polluants organiques (pesticides, PCB et autres organochlorés, etc.), dont certains sont susceptibles d'être des perturbateurs endocriniens ayant des impacts sur les populations de coques elles-mêmes mais aussi sur les hommes qui les consommeraient.

Reproduction

Les coques vivent en moyenne deux à quatre ans mais peuvent exceptionnellement atteindre dix ans. Leur maturité sexuelle est atteinte dès leur deuxième année (taille d’environ 20 mm ; 15 à 18 mois). Certains auteurs ont pu observer une reproduction dès la première année si leur croissance est très rapide (Seed & Brown, 1977). La maturité sexuelle semble plus dépendre de la taille que de l’âge des individus (Kristensen 1957 ; Hancock et Franklin, 1972). Elle peut être atteinte en quelques mois en baie de Somme (Lemoine et al, 1988) jusqu’à deux ans en Irlande du nord (Seed et Brow, 1977).

Les coques sont gonochoriques (sexes séparés), il y a donc des individus mâles et des individus femelles. Mâles et femelles émettent leurs semences et ovules dans l’eau entre mars et juillet. Le phénomène de ponte serait induit par un accroissement de la température plutôt qu’a une valeur absolue de celle-ci. La littérature est unanime à reconnaître qu’un hiver rigoureux stimule la reproduction en synchronisant les émissions de gamètes des deux sexes et en provoquant une meilleure fertilité.