Focalisation (optique) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Stigmatisme

Les systèmes optiques ne sont pas parfaits. Il ne s'agit en général que d'une focalisation approchée (parafocussing), valable si l'on est dans les conditions de Gauss (le rayon frappe à proximité du centre optique, et avec une faible inclinaison).

Dans le cas d'une focalisation parfaite, les rayons issus d'un point de l'objet observé convergent vers un point unique de l'image. On parle de stigmatisme, le système optique est dit « stigmatique ».

Si la focalisation est imparfaite, les rayons ne convergent pas tous, et un point de l'objet devient une tache sur l'image, l'image est floue. On n'a plus une bijection entre les points de l'objet et ceux de l'image. On parle d'astigmatisme. L'astigmatisme est aussi un trouble de la vision (voir Ophtalmologie).

Image de la chambre noire

Il est difficile d'illustrer le sujet avec des figures à la fois claires (objets proches pour avoir une échelle raisonnable) et géométriquement exactes (déviation des rayons). Les illustrations de cette partie sont donc à considérer comme des schémas explicatifs similaires à ceux que l'on tracerait à main levée sur un tableau.

Une expérience simple pour comprendre la focalisation est le principe de la chambre noire : il s'agit d'une boîte dont un des côtés est percé d'un trou, et dont l'autre constitue un écran. Les rayons frappants un objet (venant du Soleil, d'une ampoule…) sont réfléchis par chaque point de l'objet dans toutes les directions (diffusion), donc un point de l'espace (notamment celui où est situé le trou de la chambre noire) reçoit des rayons provenant des différents points de l'objet. Par contre, tous les rayons lumineux frappant l'écran passent nécessairement par le trou, on en conclut donc que chaque point de l'écran reçoit des rayons ne provenant que de la direction du trou.

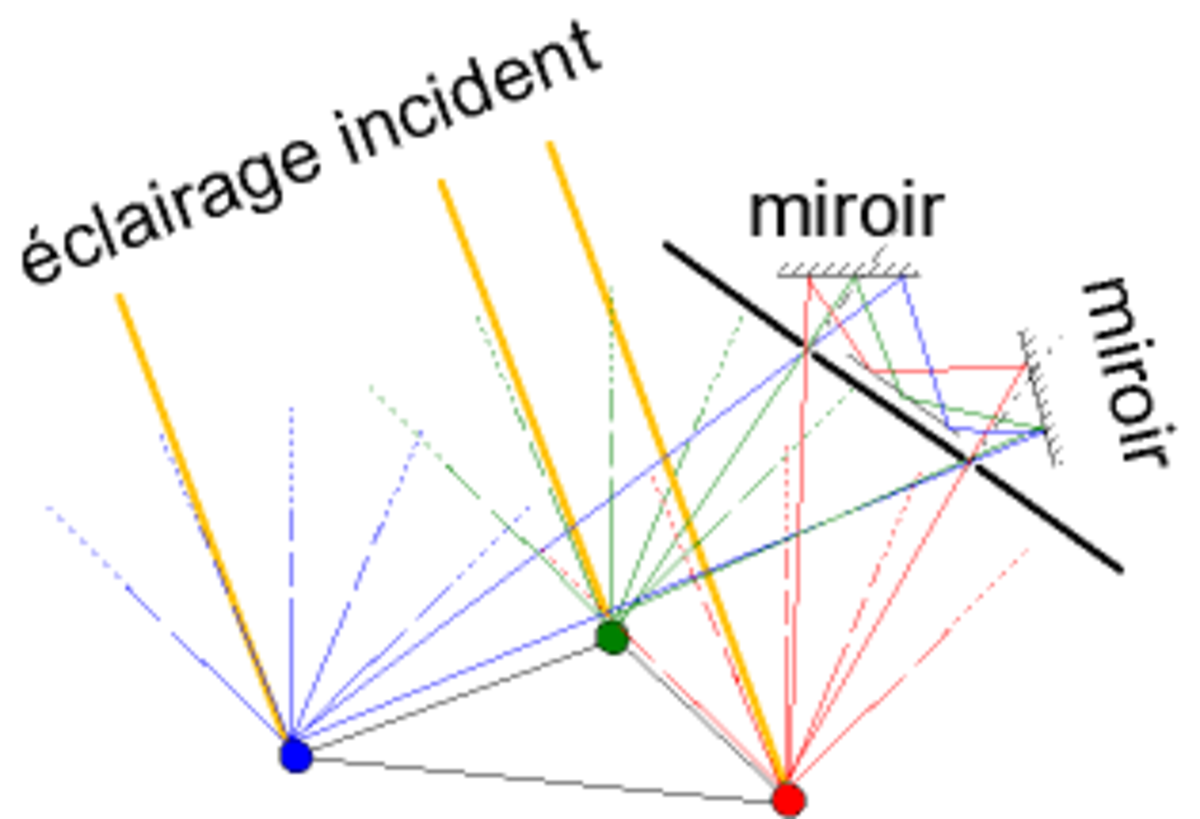

Supposons que l'on fasse maintenant deux trous, et qu'un miroir dévie les rayons passant par chaque trou, l'écran se trouvant alors entre les trous. En positionnant bien les miroirs, on peut arriver à faire converger les rayons provenant d'un même point de l'objet observé sur un unique point de l'écran. Ainsi, on aura deux fois plus d'intensité. Par contre, il n'est pas possible de faire converger strictement tous les rayons. Certains points seront légèrement dédoublés, on aura comme deux images légèrement décalées, un flou. On voit donc que la focalisation est un compromis entre l'intensité lumineuse et la netteté.

Le fait d'adapter le système pour faire converger au mieux les rayons s'appelle la « mise au point ». D'une manière générale, on arrive à avoir une image nette d'un objet parallèle au plan contenant les deux trous, et il faut adapter la position des miroirs en fonction de la distance de l'objet à la chambre noire. La partie de l'espace donnant une image nette est appelée la « profondeur de champ ».

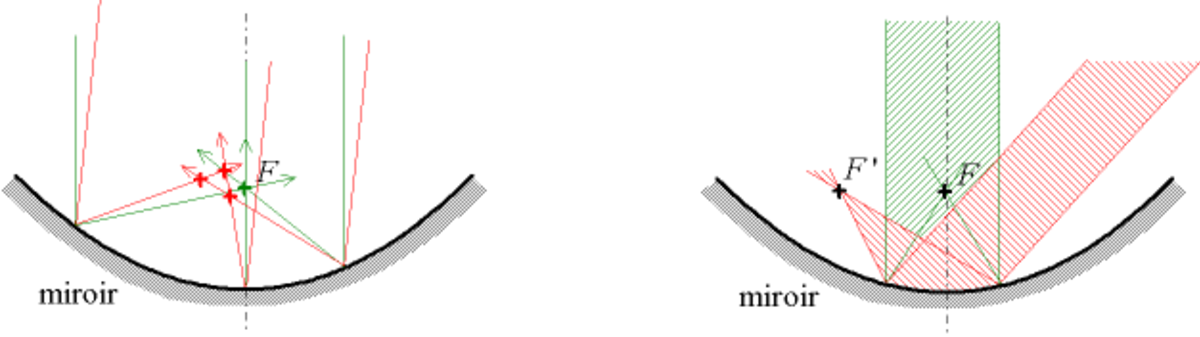

Si maintenant on n'a pas deux points mais toute une ouverture, il faut un miroir courbe correspondant à des petits miroirs plans mis côte-à-côte. Dans ce cas, on focalise des rayons provenant d'un objet proche par un miroir. Pour l'imagerie d'un objet proche, cette situation n'a actuellement que peu d'application concrète, car il faudrait pouvoir déformer le miroir pour s'adapter à la position de l'objet, et notamment à sa distance de l'objectif (on retrouve le problème du flou). Ce système est toutefois utilisé pour un objet de curiosité vendu dans les magasins de découverte scientifique ou de « farces et attrapes » : il s'agit d'une boîte tapissée d'un miroir courbe sur lequel on pose un objet ; les rayons sont focalisés sur l'ouverture de la boîte, ce qui fait que lorsque l'on regarde le miroir, on a l'impression que l'objet se trouve au-dessus de l'ouverture, suspendu dans le vide, et insaisissable. Par contre, les miroirs courbes sont utilisés pour focaliser les objets situés « à l'infini », par exemple dans les télescopes (voir ci-dessous).

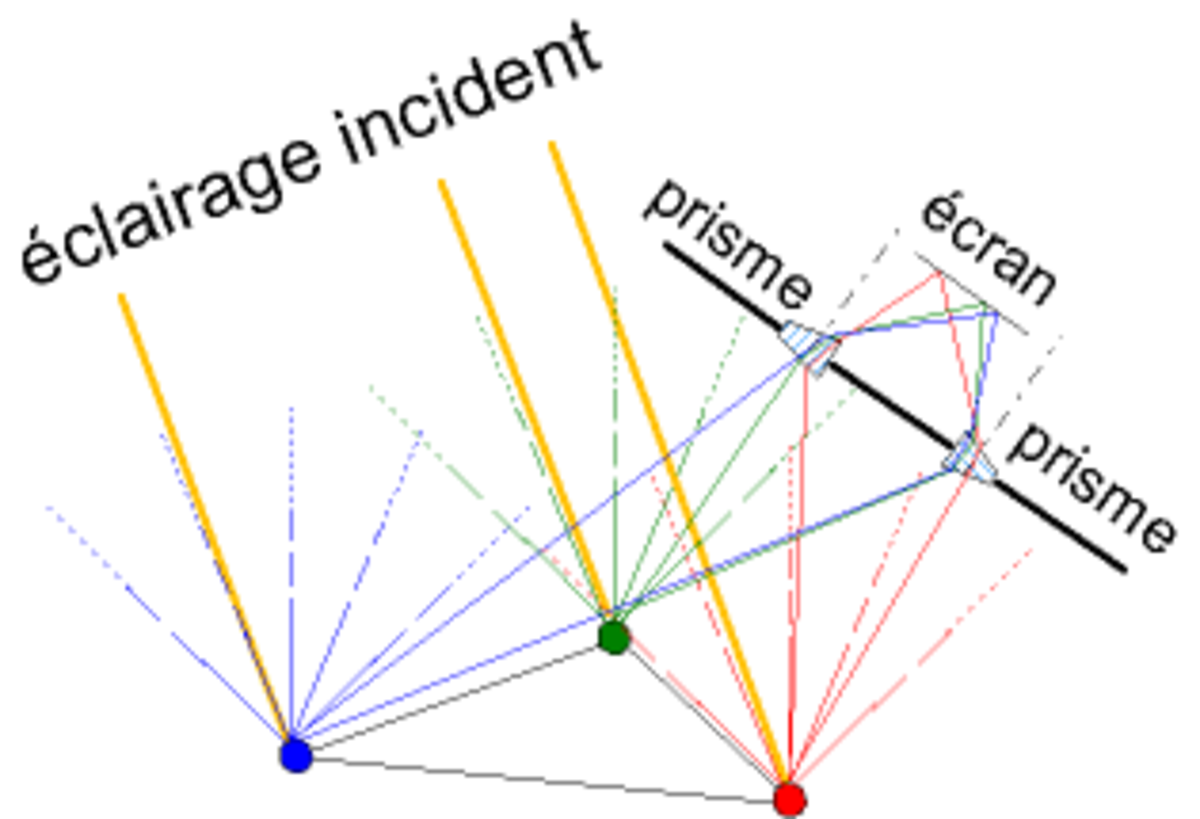

Dans le cas de la chambre à deux trous, on peut aussi dévier les rayons à l'aide d'un prisme. Le résultat est sensiblement le même : on a un gain de luminosité au prix d'un léger flou, les rayons ne convergeant pas tous exactement.

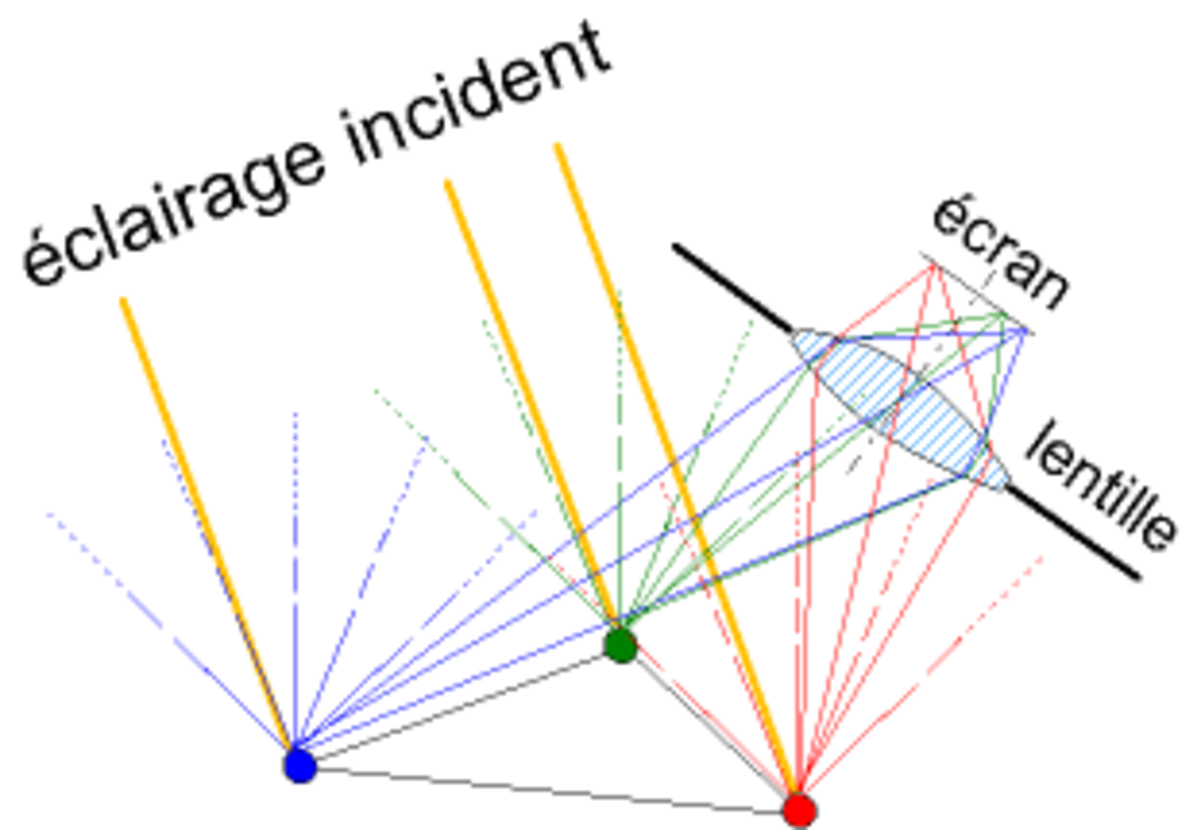

Si l'on met des trous côte-à-côte de manière continue, il faut remplacer les prismes par un prisme courbe, c'est-à-dire une lentille.