Gaston de Saporta - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

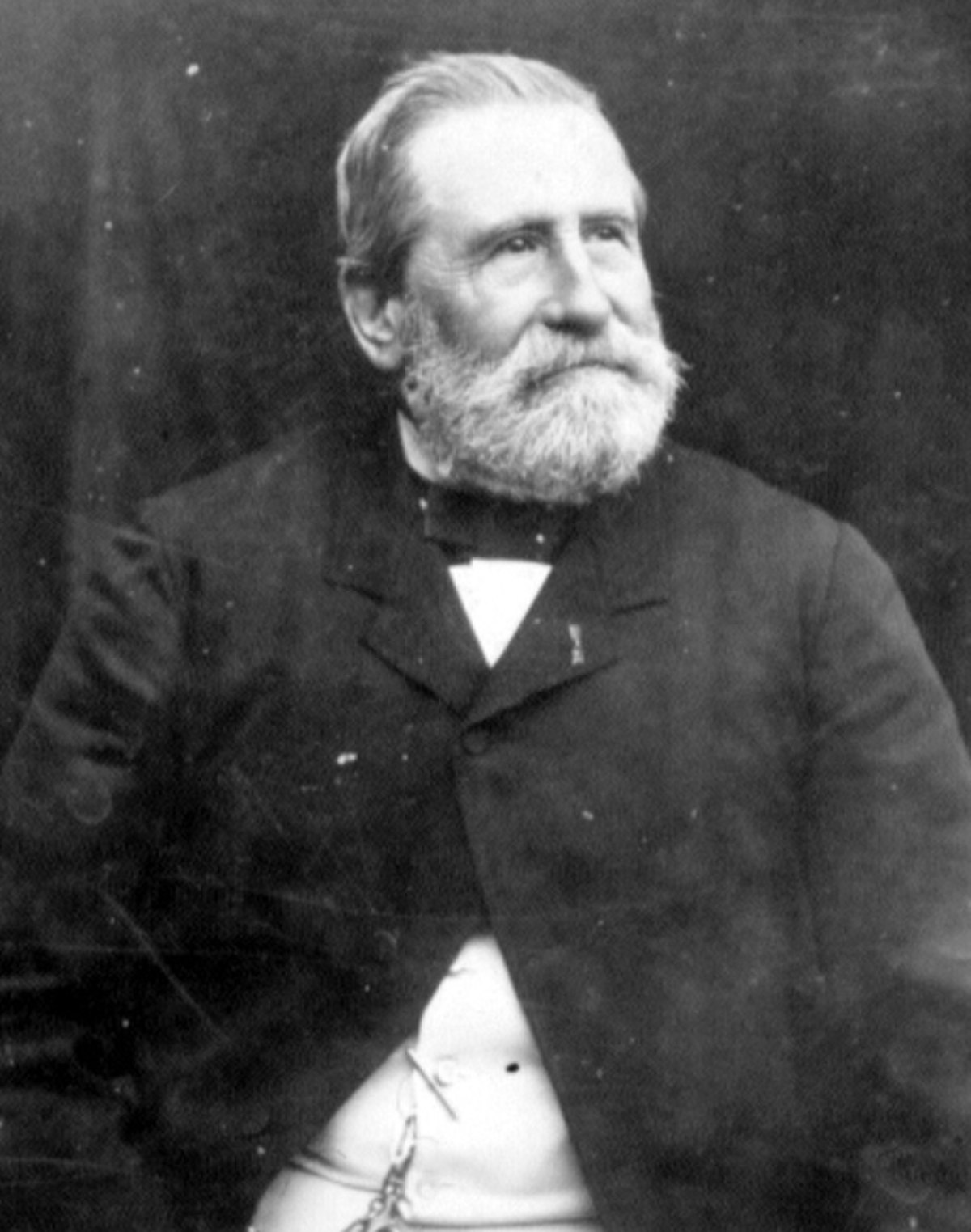

Louis Charles Joseph Gaston de Saporta, né à Saint-Zacharie (Var) le 28 juillet 1823 et mort à Aix-en-Provence le 26 janvier 1895, est un paléobotaniste français. Il a fait apparaître la transformation des espèces floristiques au cours des différentes ères.

Une jeunesse dorée

Né d’une famille noble, Saporta ne se destine pas à la paléobotanique. Bien que son père soit passionné par l’étude des papillons et son grand père par l’entomologie en général, ses goûts sont plutôt littéraires à une époque où la poésie est fort prisée dans les salons. A 20 ans, il fréquente le monde, voyage et gère ses biens pour tenir son rang. Il a, en quelque sorte, une vie de dilettante fortuné.

Les débuts de l'évolution

En 1860, il fait paraître dans le Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles son premier travail résumant les résultats de ses études sur les plantes fossiles de Provence. À partir de 1862, il publie des notes dans le Bulletin de la Société géologique de France, puis dans celui de la Société botanique de France. Il écrit notamment sous forme de chapitres successifs, dans les Annales des Sciences naturelles, ses Études sur la végétation du Sud-Est de la France à l’époque tertiaire. L’ensemble se termine en 1874, avec 238 espèces détaillées.

En 1864, il s’attaque à la flore quaternaire, puis en 1869 à celle du tertiaire. Les observations se sont multipliées dans la première moitié du XIXe siècle mais, au moment où Saporta commence ses recherches, les avancées n’en sont qu’à la vision de Cuvier : créations et destructions se sont succédé indépendamment les unes des autres.

Les découvertes paléontologiques de la seconde moitié du siècle mettent en avant les ressemblances entre certains fossiles d’ères différentes, voire avec des plantes de notre période contemporaine. « Il n’est pas d’arbre ou d’arbuste en Europe, dans l’Amérique du Nord, aux Canaries, dans la région méditerranéenne, qu’on ne rencontre à l’état fossile sous une forme spécifique plus ou moins rapprochée de celle d’aujourd’hui. »

Là, l’idée d’évolution émerge. C’est dans ce contexte que Saporta rend évidente cette continuité et fait aussi apparaître la transformation lente des espèces floristiques. De plus, lors de ses recherches autour d’Aix, il découvre une flore tropicale dans une région aujourd’hui tempérée. Incontestablement, il y a une variation du climat, ce qui vient définitivement ruiner l’hypothèse des révolutions du globe. Pas de cataclysme pour effacer les espèces disparues de la surface de la Terre, pas de création pour renouveler un monde vivant. Il ira même plus loin, en affirmant l’existence d’un « berceau primitif » dans le Nord. Les différentes expéditions ont rapporté des fossiles témoignant d’une végétation à l’ère tertiaire au Spitzberg, au Groenland et en Islande. Les migrations des plantes seraient liées au changement climatiques.

Une révélation

C’est à la mort de sa femme, Valentine de Forbin la Barben, le 20 janvier 1850, qu’il cherche diversion dans la botanique et apprend à reconnaître les espèces végétales méditerranéennes et celles qu’il rencontre au cours de ses voyages. Très vite, il se spécialise dans les plantes fossiles et commence à parcourir les gisements proches et peu explorés des plâtrières d'Aix-en-Provence qu’il décrit et classe ensuite. Le 23 avril 1854, il épouse Émilie de Gabrielli de Gubbio, issue de la noblesse aixoise.