Latimeria - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Découverte

Première découverte en Afrique du Sud

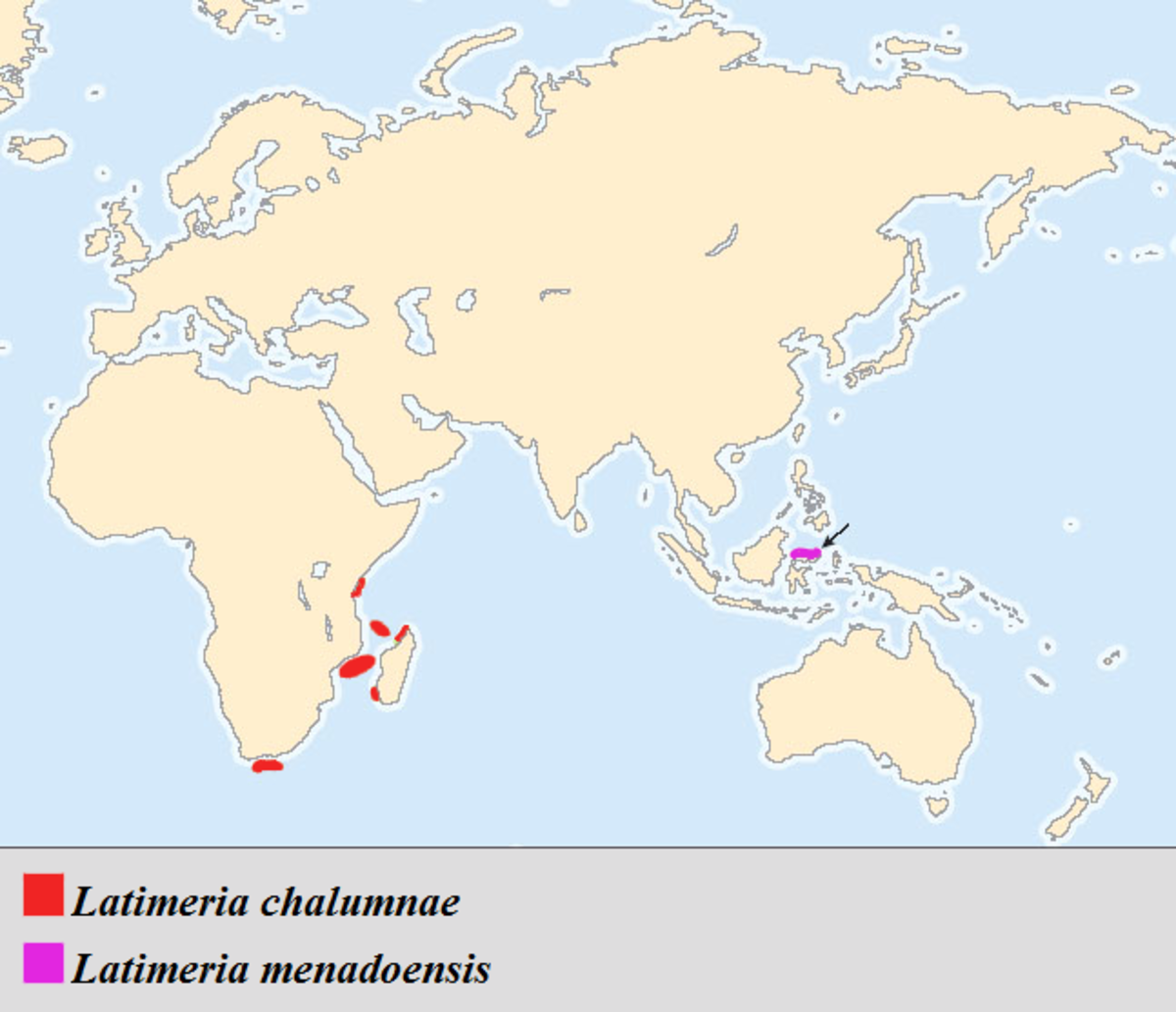

En décembre 1938, un pêcheur, Hendrick Goosen, capture dans l'océan Indien au large des côtes d'Afrique du Sud un poisson qu'il est incapable d'identifier. Ce poisson est cependant connu depuis longtemps des pêcheurs locaux qui se servaient de ses écailles comme racloirs. Pesant plus de 60 kg et mesurant un mètre cinquante de long, le poisson possède de grosses écailles et une puissante mâchoire munie de dents.

Hendrick Goosen présente alors sa prise à Marjorie Courtenay-Latimer, conservatrice au musée d'East London en Afrique du Sud, alors qu'elle parcourt les prises du jour des pêcheurs locaux afin de découvrir de nouvelles espèces. Elle voit au milieu de plusieurs requins l'étrange poisson bleu qu'Hendrick Goosen lui a préparé. Elle l'emporte alors avec elle au musée afin de l'étudier et de l'identifier. Ne le trouvant dans aucun de ses ouvrages, elle contacte son ami le professeur James Leonard Brierley Smith dans une lettre à laquelle elle joint un croquis afin qu'il vienne étudier le spécimen.

Ne pouvant conserver le poisson en l'état, elle décide en attendant la venue de Smith d'envoyer l'animal chez un taxidermiste. À l'arrivée de Smith, il identifie immédiatement le spécimen comme étant un cœlacanthe, connu uniquement à l'état de fossile. L'espèce est baptisée Latimeria chalumnae en l'honneur de Marjorie Courtenay-Latimer et des eaux dans lequel elle a été trouvée (la Chalumna river).

Comores

L'étude complète du cœlacanthe n'a pu être réalisée (le taxidermiste a enlevé les tissus mous). Smith se consacre alors à la recherche d'autres spécimens plus au nord, dans l'Océan Indien autour de Madagascar.

Une traque mondiale est alors lancée avec à la clé une récompense de 100 livres britanniques (une somme très importante pour les pêcheurs africains de l'époque). Elle reste vaine pendant près de quatorze années jusqu'à la découverte d'un autre spécimen aux Comores en 1952.

En l'absence de vols commerciaux vers les Comores, Smith qui souhaite étudier au plus vite le poisson obtient l'autorisation de l'armée sud-africaine d'utiliser un Dakota pour aller le chercher. Les pêcheurs locaux sont alors étonnés de découvrir quelqu'un prêt à verser une somme très importante pour un poisson qui ne leur est pas inconnu (son nom comorien est gombessa) et qu'ils capturent plusieurs fois par an par erreur.

Depuis 1952, près de 200 spécimens ont été capturés et achetés pour être étudiés et envoyés dans des musées ou des aquariums jusqu'à ce que les chercheurs se rendent compte que leur course au spécimen met en danger l'espèce.

L'un de ces spécimens est visible à l'Office du Tourisme de Port-la-Nouvelle .

Seconde espèce en Indonésie

En 1998, une autre espèce a été identifiée près de l'île indonésienne de Manado Tua, dans le parc national marin de Bunaken. Une polémique concernant la validité de cette découverte a fait rage en 2000, des articles parus dans la revue Nature contestant les premières informations parues sur cette découverte. Mais les analyses génétiques sur ces animaux ont bien confirmé qu'ils s'agissait d'une espèce-sœur : Latimeria menadoensis.

En juin 2006, selon le quotidien indonésien Kompas, le Centre indonésien de recherche océanographique et le musée japonais Aquamarine Fukushima ont réussi à prendre des photos de cinq de ces poissons à une profondeur de 150 mètres, grâce à des appareils photographiques sous-marins.

Le 19 mai 2007, Yustinus Lahama, un pêcheur indonésien, et son fils, ont pris dans leurs filets un cœlacanthe qui mesurait 1,31 m et pesait 51 kg, au large des côtes de la province de Sulawesi du Nord. Ils l'ont gardé chez eux pendant une heure, a précisé le professeur Grevo Gerung de l'université de Sam Ratulangi. Le poisson a ensuite été placé dans un parc en bord de mer où il a survécu environ 17 heures. « Retiré de son habitat naturel, à une soixantaine de mètres de profondeur, les cœlacanthes ne peuvent normalement pas vivre plus de deux heures. Nous allons chercher à savoir pourquoi celui-ci a tenu si longtemps. », a dit Gerung.

Aujourd'hui, les deux espèces sont inscrites sur les listes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (ou CITES).