Lucien Quélet - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

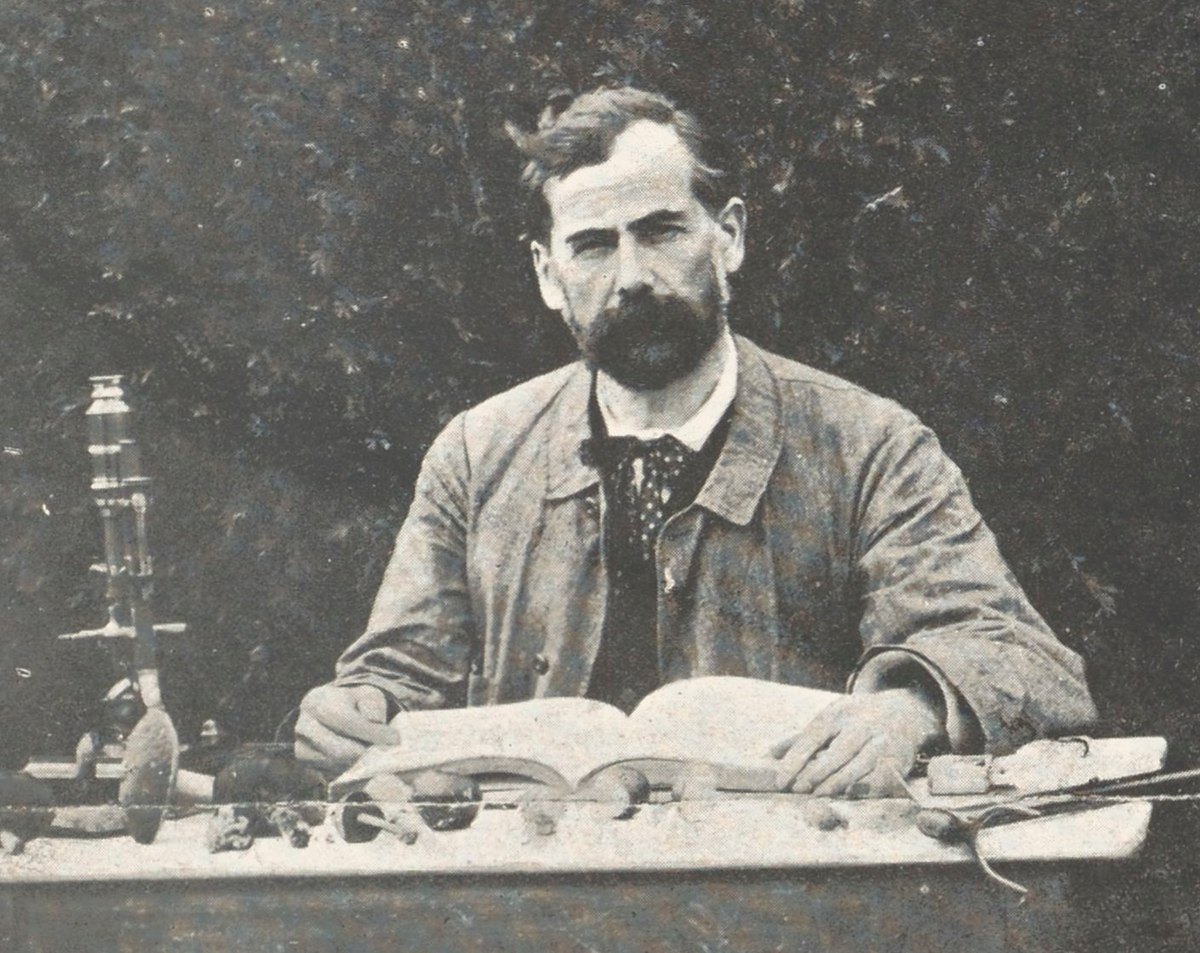

Lucien Quélet est un naturaliste et mycologue français de renommée mondiale, né le 14 juillet 1832 à Montécheroux (Doubs) et mort 25 août 1899 à Hérimoncourt à l'âge de 67 ans.

Dans la première période de la mycologie scientifique, dont les bases furent jetées par Persoon, Bulliard, Schaeffer et surtout par le fondateur de sa Systématique, Fries, Lucien Quélet contribue puissamment à l'œuvre commune et reste la figure dominante de l'école française de mycologie.

Sa Flore mycologique de la France et des pays limitrophes sera l'un des grands classiques de la science des champignons supérieurs. Cet ouvrage majeur, complété par ses émules Frédéric Bataille (1850-1946) et François Margaine (1900-1970), introduit près de quatre cents espèces nouvelles et propose une nouvelle classification des champignons qui, à la fois incluant et bouleversant celle de Fries, sera à la base de la systématique mycologique du XIXe siècle.

Excellent observateur et peintre talentueux, ses nombreuses aquarelles ont été déposées au Muséum national d'histoire naturelle de Paris.

Il fut en outre l'un des fondateurs de la Société mycologique de France en 1884 dont il devint le premier président, puis le président d'honneur.

Biographie

Lucien Quélet est né dans une famille de cultivateurs, à Montécheroux, le 14 juillet 1832. Orphelin dès sa jeunesse, et élevé par ses tantes, il montre des prédispositions pour la peinture, le latin et surtout pour les sciences naturelles, d'abord la géologie et l'archéologie, puis les papillons et les plantes qu'il collectionne. Sous l'influence de ses oncles, pasteurs protestants et « mycophiles » qui l'emmènent herboriser, il se passionne très tôt pour les champignons.

Après des études classiques au collège de Montbéliard (bachelier es-lettres), il renonce au séminaire protestant pour passer son bac ès-sciences, et étudie la médecine à Strasbourg où il soutient sa thèse Essai sur la syphilis du foie.

Docteur en médecine à 24 ans, il installe son cabinet en 1856 à Hérimoncourt (près de Montbéliard) où il se marie et résidera jusqu'à sa mort, à 67 ans, le 25 août 1899.

Durant vingt ans, partagé entre sa pratique médicale et sa passion pour les sciences naturelles, il étudie les plantes phanérogames, puis les cryptogames. Après avoir publié un premier « Catalogue des Mousses, Sphaignes et Hépatiques des environs de Montbéliard », paru en 1869 dans les Mémoires de la Société d'émulation de Montbéliard, il abandonne la médecine pour se consacrer pleinement à l'étude des champignons.

Sa première étude mycologique, Les Champignons du Jura et des Vosges, parait à partir de 1872, suivie par 22 suppléments et 2 hors-série, illustrés par de superbe planches, ouvrage qui lui vaudra la médaille d’argent au concours des Sociétés savantes à la Sorbonne en 1876, puis le prix Desmazières, décerné par l’Institut en 1878.

Fin observateur, sa prodigieuse mémoire alliée à son esprit méthodique et critique lui permet bientôt, non seulement de décrire de nombreuses espèces nouvelles, mais aussi de contribuer à leur systématique et de correspondre, même en latin, avec les plus grands mycologues de son époque : Boudier, Bresadola, Cooke, Patouillard et surtout son maître suédois, Magnus Elias Fries.

Au sommet de sa maturité, il abandonne peu à peu la classification de Fries pour esquisser la sienne, qu'il publiera en 1885 dans son second ouvrage, rédigé en latin, « Enchiridion Fungorum in Europa media et præsertim in Gallia vigentium (1886), », qui sera récompensé en 1886 par le prix Montagne decerné par l’Institut.

Puis il livre en 1888 son œuvre maîtresse : la « Flore mycologique de la France et des pays limitrophes ». Ce gigantesque travail de synthèse va bouleverser les conceptions de l'époque et devenir une référence mondiale pour la mycologie des champignons supérieurs.

Vers la fin de sa vie, Quélet se fait plus éclectique et semble revenir quelque peu à ses amours de jeunesse, s'intéressant plus à l'ornithologie, la malacologie (étude des mollusques) et surtout à l'étude des coléoptères.