Microscope à force atomique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

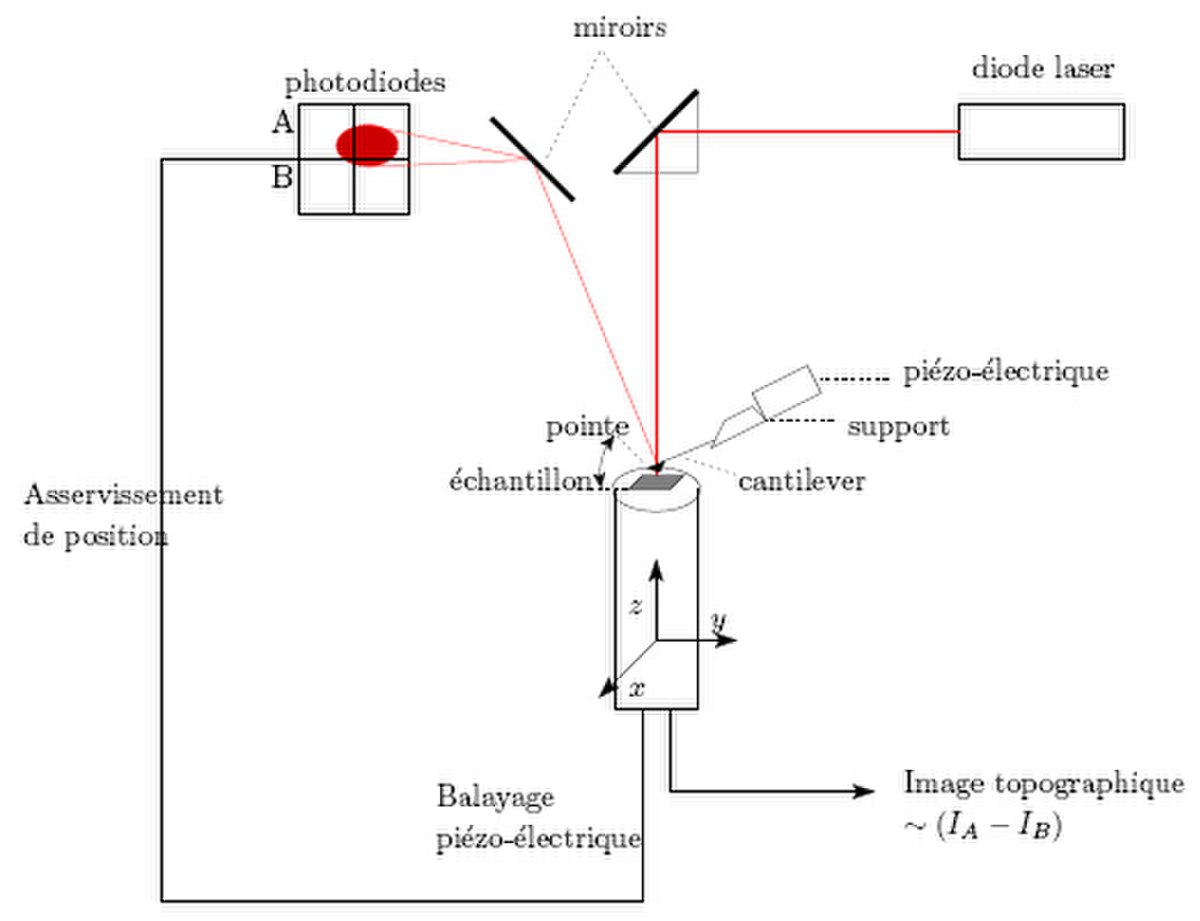

Mesure de la déviation du levier

Il existe plusieurs façons de mesurer la déviation du levier. La plus courante, et de loin, est la mesure via réflexion d'un laser.

La pointe est alors montée sur un levier réfléchissant. Un rayon laser se réfléchit sur le levier. Si le rayon laser dévie, c'est que le levier s'est infléchi (dans un sens ou dans l'autre), et donc est révélateur des forces d'interactions entre la pointe et la surface. La mesure de la déviation de la pointe passe donc par celle de la position du faisceau laser réfléchi, ce qui s'effectue au moyen d'un quadrant de photodiodes - c’est-à-dire une photodiode circulaire divisée en quatre parts égales, selon deux diamètres.

Quand le faisceau n'est pas dévié, il frappe au centre du quadrant, et donc illumine également les 4 photodiodes. Si le faisceau laser vient à être dévié vers le haut, les deux photodiodes du haut recevront plus de lumière que celles du bas, et il apparait donc une différence de tension. C'est cette différence de tension que l'on utilise pour la rétroaction.

D'autres moyens de mesure de déviation du levier comprennent une mesure de capacité, un STM qui détecte la position du levier, etc.

L'intérêt de la mesure par laser est essentiellement la facilité de mise en œuvre, mais elle permet aussi d'accéder à une mesure secondaire qui est celle de la friction. En effet, la pointe balaie la surface à une certaine vitesse ; à partir du moment où elle est en contact, ceci génère des frottements, et donc infléchit le levier autour de son axe. Cette déviation implique une différence de tension non plus entre le haut et le bas du quadrant, mais entre la droite et la gauche. On peut ainsi avoir accès aux forces de frottement existant entre la pointe et la surface, et donc de façon qualitative à la nature chimique de la surface.

Applications

Le microscope à force atomique devient l'un des appareils fondamentaux pour les recherches tribologiques ; voir à ce sujet le wikilivre de tribologie et plus spécialement le chapitre consacré à la genèse des frottements.

Le microscope à force atomique est également utilisé en biologie. L'une des applications les plus fascinantes dans ce domaine est l'étude in vitro de l'ADN et des interactions ADN-protéines. L'AFM permet en effet d'observer à l'air ambiant ou même en milieu liquide les molécules individuelles adsorbées sur une surface, avec une résolution nanométrique. Le mode contact intermittent est à la fois suffisamment doux avec la surface de l'échantillon et suffisamment sensible pour que l'ADN et les protéines soient observés sans être détériorés par la pointe AFM lors du balayage. La surface sur laquelle les molécules sont déposées est en général le mica, car il est facile d'obtenir avec ce matériau une surface plane et propre à l'échelle atomique. La force d'absorption de l'ADN et des protéines sur le mica dépend principalement de la charge de la surface et des concentrations en ions dans la solution de dépôt. Pour l'observation à l'air ambiant, les molécules doivent être complètement immobilisées sur la surface. Il est possible de cartographier la position des protéines le long des molécules d'ADN, mais également de caractériser les variations de conformation de l'ADN, soit intrinsèques à sa séquence soit induites par la liaison des protéines. Pour l'observation en milieu liquide, un compromis est nécessaire : les molécules doivent à la fois être suffisamment adsorbées sur la surface pour ne pas être emmenées par la pointe de l'AFM lors du balayage, et rester suffisamment mobiles pour qu'il soit possible de suivre des interactions au cours du temps. La résolution temporelle dans ces expériences est de l'ordre de quelques secondes avec les AFMs actuels.