Palais du Louvre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

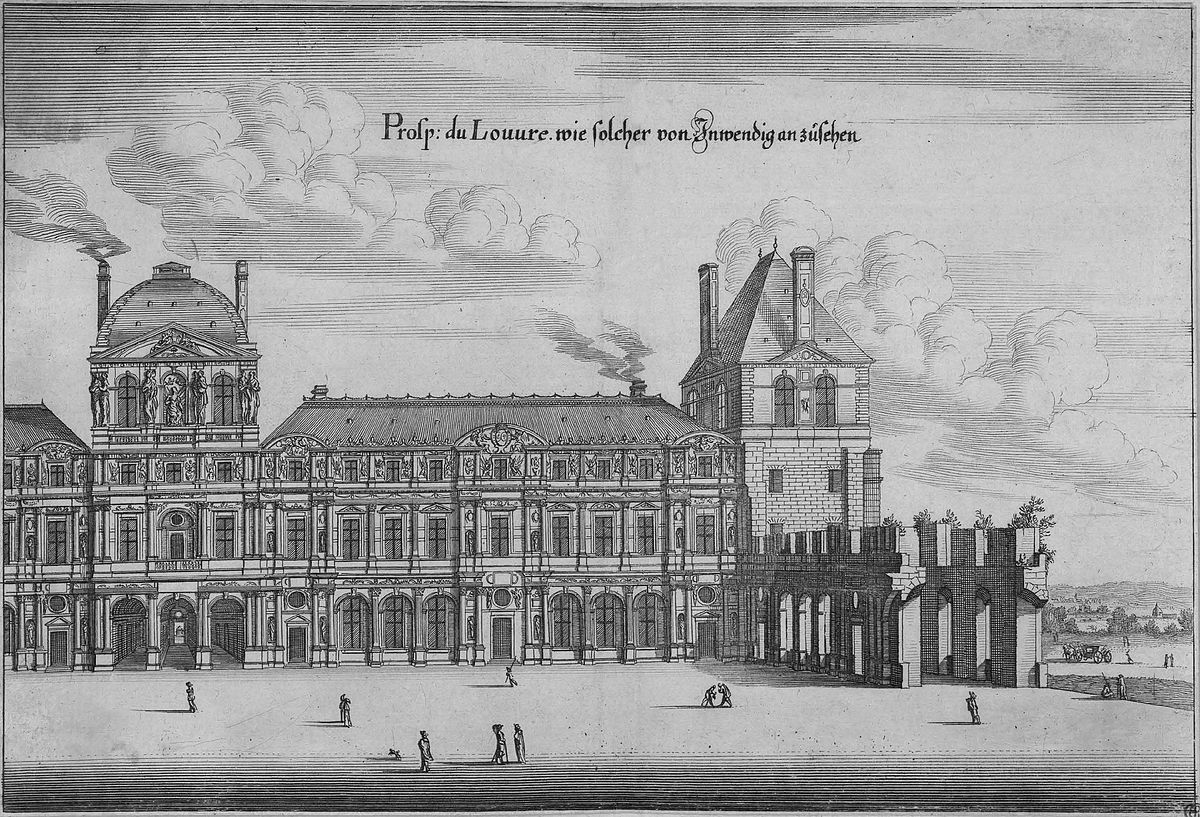

Le règne de Louis XIII (1610-1643)

L'absence de travaux sous la régence de Marie de Médicis de 1610 à 1617 permet l'installation dans le quartier des hôtels particuliers des grands du royaume, alignés sur des rues structurées, comprenant chacun une entrée sur rue et un jardin. Aussi, lorsque Louis XIII reprend l'idée du Grand Dessein, il semble difficile de poursuivre exactement l'idée d'Henri IV. Il fait néanmoins démolir la partie nord de l'enceinte médiévale afin de prolonger l'aile Lescot dans cette direction en symétrie parfaite avec les mêmes détails de décor.

C'est l'architecte Jacques Lemercier qui est alors chargé de la modernisation du vieux Louvre. Il fait tout d'abord poursuivre la cour carrée, tout en respectant le style initial de Lescot, et en donnant un rôle important aux pavillons. Ainsi, au nord de l'aile Lescot, Lemercier fait construire le Pavillon de l'Horloge, qu'il prolonge d'une autre aile identique à celle de Lescot afin de garder une symétrie harmonieuse. Les sculpteurs Jacques Sarazin, Gilles Guérin, Philippe de Brister exécutent la décoration des nouveaux corps de bâtiment. Quant au décor de la galerie du bord de l'eau, c'est à Poussin qu'il est fait appel, afin d'exécuter un programme assez traditionnel imaginé par Lemercier, autour des villes de France. Toutefois, le peintre regagne Rome en 1642, une année après avoir entamé son travail, qu'il laisse largement inachevé. Louis XIII décède un an plus tard sans qu'aucune nouvelle décision n'ait été prise.

Henri IV et le Louvre : la naissance du Grand Dessein

Arrivé à la tête d'un pays ruiné en 1589, Henri IV, aidé de son ministre Sully, prend des mesures immédiates pour apaiser le conflit religieux qui ensanglante la France. En reprenant en main les affaires politiques, le nouveau souverain donne du même coup un nouvel élan au chantier du Louvre, dans sa volonté de relance économique par de grands travaux édilitaires. Cette volonté d'agrandir le Louvre, qui prend le nom de Grand Dessein s'accompagne d'ailleurs d'un assainissement du quartier environnant.

Le Grand Dessein poursuit plusieurs objectifs :

- la suppression des vestiges du Louvre médiéval

- la construction d'une cour carrée sur la base de l'aile Lescot déjà édifiée (surface multipliée par quatre par rapport à celle de la cour médiévale)

- la réunion du Louvre aux Tuileries

- l'expropriation des quartiers entre les deux palais.

Un ambitieux chantier se met alors en place entre 1594 et 1610 ; cette dernière année voyant l'achèvement de la grande galerie ou galerie du bord de l'eau qui réalise la jonction entre Louvre et Tuileries. Longue de 450 mètres et large de 13, cette réalisation s'élève sur deux niveaux, et est l'œuvre de plusieurs architectes, comme Jacques II Androuet du Cerceau. Si le gros œuvre est achevé dès 1600, ce n'est pas le cas du décor, qui se conjugue autour des effigies des rois de France depuis Pharamond jusqu'à Henri IV, selon un programme d'Antoine de Laval. Au rez-de-chaussée, des boutiques ouvrent au nord, tandis que les logements sont situés à l'entresol, un passage au premier étage. C'est également sous le règne d'Henri IV qu'est terminée la petite galerie. Cependant, la mort de celui-ci porte un coup d'arrêt aux travaux, alors que le quartier s'est encore densifié. Les parties Nord et Est du Louvre médiéval restent en place.