Palais du Louvre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le Louvre à la Renaissance

À son retour de captivité en Espagne, François Ier ordonne aux échevins du Louvre de restaurer le palais de Charles V ruiné pendant la guerre de Cent Ans. Cette demande, qui s'inscrit dans une volonté forte de la part du roi de raffermir le pouvoir, ne sera cependant suivie d'actes concrets que sur un long terme. François Ier, qui cherche des résidences de plaisance tout d'abord le long de la Loire, se rapproche progressivement de la capitale en faisant ériger le château de Madrid et celui de Fontainebleau. La rénovation du Louvre est un nouveau pas franchi dans ce rapprochement vers Paris.

On commence tout d'abord par aménager les abords du Louvre en liaison avec le pont au Change, afin d'ouvrir la capitale vers l'ouest. En 1528 a lieu la destruction du donjon central, qui fait entrer le vieux château médiéval dans la renaissance. Toutefois, les travaux de réaménagements des ailes prendront du temps. En 1539, à l'occasion du passage de Charles Quint à Paris, celui-ci ne peut être logé au Louvre, ce qui donne à François Ier davantage de motivation pour construire réellement un palais moderne.

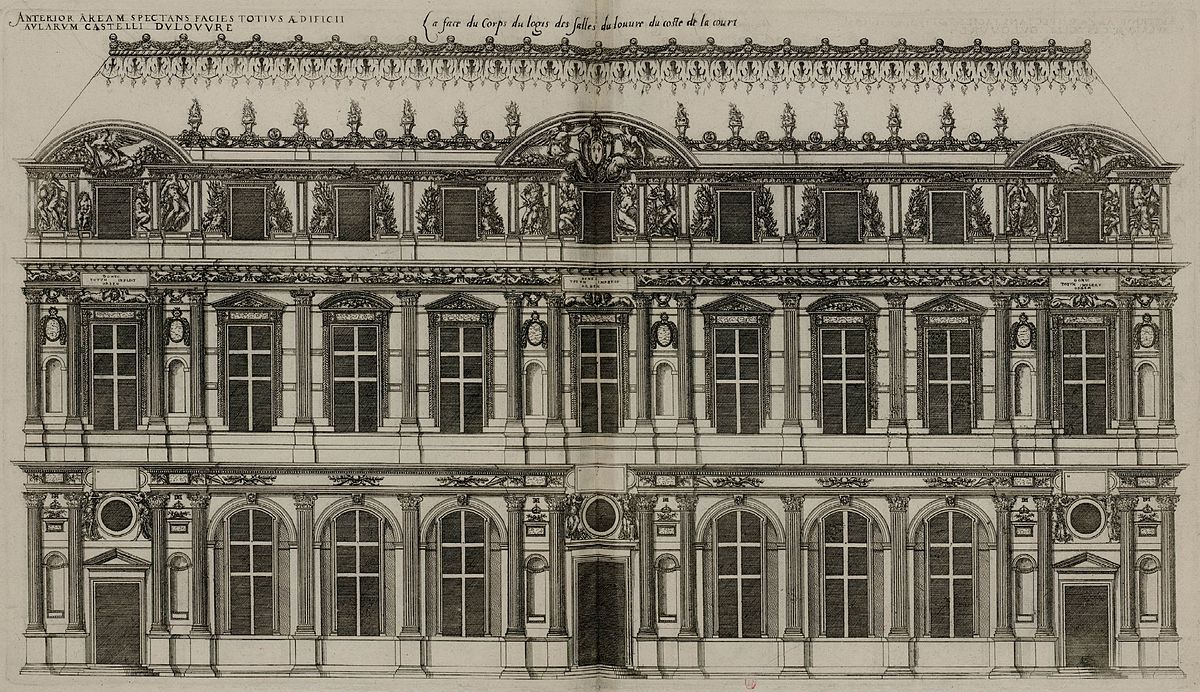

C'est en 1546 que le projet de l'architecte Pierre Lescot, moins ambitieux, mais plus concret que ceux présentés par les autres candidats, est adopté. Le plan consiste en une cour quadrangulaire épousant les contours de l'enceinte médiévale (le quart sud-ouest de l'actuelle cour carrée), autour de laquelle est projeté un ensemble en forme U permettant d'obtenir un grand corps ouvert à l'est avec deux ailes en retour. L'aile principale située donc à l'ouest doit être séparée en deux par un escalier monumental au centre, alors que les deux ailes au nord et au sud ne doivent comporter qu'un seul étage. De décembre 1546 à mars 1549 a lieu la démolition de la partie ouest de l'enceinte de Philippe-Auguste. Cependant, la mort de François Ier (en 1547) interrompt les travaux.

L'avènement d'Henri II voit le plan changer quelque peu : Pierre Lescot est maintenu à la tête du chantier, mais l'escalier (actuel escalier Henri II) est repoussé au nord de l'aile, permettant la conception d'une grande salle au rez-de-chaussée pouvant abriter les fastes de la cour (salle des Caryatides). En 1553 est ordonné la démolition de l'aile méridionale et la tour d'angle sud-ouest de la forteresse, afin d'y construire le pavillon du roi. À la mort d'Henri II en 1559, le quartier autour du Louvre s'est considérablement densifié, mais le château reste encore très médiéval, ne possédant qu'une aile de style Renaissance.

Catherine de Médicis reprend ensuite en main la restauration du palais, permettant la création d'importants jardins, et du palais des Tuileries. Celui-ci est commencé en 1564, en dehors de l'enceinte de Charles V, un an à peine après le rachat du terrain aux tuiliers qui l'occupaient, d'où son nom. L'architecte Philibert Delorme commence le projet; il est remplacé après sa mort en 1570 par Jean Bullant, également concepteur du château d'Écouen, au nord de Paris. Celui-ci crée un grand pavillon d'angle (l'actuel pavillon de Flore) et la petite galerie.

Pendant les guerres de religion qui marquent le dernier tiers du XVIe siècle, le palais sert de lieu de résidence à la famille royale quand elle vient à Paris, notamment lors des noces de Marguerite de Valois (qui débouchèrent sur le massacre de la Saint-Barthélemy) en 1572. À partir du règne d'Henri III, qui débute en 1574, il devient la demeure principale du roi de France et le restera jusqu'à l'installation de Louis XIV à Versailles en 1682.