Porifera - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Comportement

Alimentation

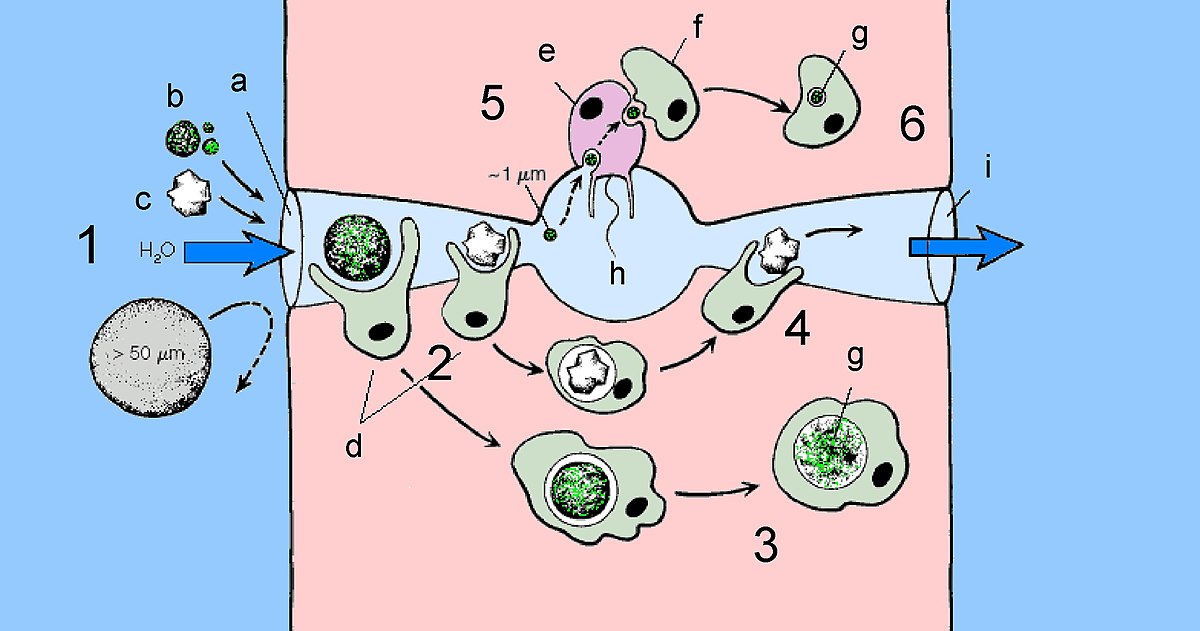

La très grande majorité des éponges sont suspensivores et consomment principalement des bactéries, des débris organiques et des algues unicellulaires. Une éponge d'un volume de 10 cm³ peut filtrer 22 litres d'eau par jour. Certaines espèces pourraient même filtrer 10 000 à 20 000 fois leur volume d'eau en une seule journée. Seules les particules de diamètre inférieur à 50 µm seront aspirées. Celles dont le diamètre varie entre 1 et 50 µm seront phagocytées par des amibocytes, celles dont le diamètre est inférieur à 1 µm seront phagocytées par des choanocytes.

1: l'eau, chargée de particules en suspension, entre par les pores inhalants.

2: les grosses particules sont phagocytées par les amibocytes.

3 et 6: les particules organiques subissent une digestion intracellulaire dans les vacuoles digestives des amibocytes.

4: les particules inorganiques (par exemple les grains de sable) sont expulsées vers le pore exhalant.

5: les petites particules parviennent jusqu'à la corbeille vibratile, où elles sont phagocytées par les choanocytes, puis transférées à des amibocytes.

Processus de nutrition par filtration de l'eau d'une éponge syconoïde ou leuconoïde (a: pore inhalant; b: particule organique; c: particule inorganique; d et f: amibocyte (phagocyte); e: choanocyte; g: vacuole digestive; h: corbeille vibratile; i: pore exhalant) |

Cette stratégie ne demande ni structure complexe, ni mouvement coordonné. Cependant une découverte récente fait état de l'existence d'une éponge carnivore, qui capture de petits crustacés grâce à ses spicules, qui agissent comme des crochets sur la carapace de ses proies.

Capacités de résistance et de régénération

Les éponges sont capables de se régénérer, même si elles sont écrasées, râpées et tamisées afin de dissocier complètement les cellules (expérience de Wilson, Galstoff et Fauré-Frémiet): les cellules sont capables de se réassocier spontanément pour former de nouveaux individus.

Ces capacités sont utilisées pour multiplier les éponges de toilette par une méthode appelée "bouturage" (qui diffère du bouturage chez les végétaux): les individus de bonne taille et de bonne qualité sont coupés en morceaux (en général en 4 ou 8), puis taillés en forme sphérique ; chaque morceau redonnera un individu entier en reprenant sa croissance.

Elles peuvent aussi subir une déshydratation importante (être hors de l'eau) pendant plusieurs années et revivre une fois replongées dans leur biotope naturel. Elles possèdent aussi une forme de résistance et d'attente appelée gemmule (voir le paragraphe "Reproduction asexuée"). En revanche, elles sont généralement très sténohalines (elles ne supportent pas les variations de salinité).

Selon des études récentes, les éponges peuvent atteindre des âges très avancés, surtout celles vivant dans les océans froids et qui ont une croissance très lente. Cette étude estime l'âge des Cinachyra antarctica (Démosponges) de grandes tailles à environ 1 550 ans (entre 1 050 et 2 300 ans), et celles des plus grandes Scolymastra joubini (Hexactinellides de la famille des Rossellidae) à au moins 13 000 ans (âge minimum donné par la modélisation) et au plus 15 000 ans (âge au-delà duquel la zone de vie des specimens étudiés était exondée). Cela ferait de ces éponges les plus vieux êtres vivants au monde.

Reproduction

Reproduction sexuée

Les éponges peuvent être gonochoriques (cas général chez les éponges calcaires) ou hermaphrodites (cas général chez les éponges siliceuses). Les gamètes (spermatozoïdes et ovules) proviennent de la différenciation de certains amibocytes. Selon d'autres auteurs, ils proviendraient d'amibocytes ou de choanocytes dédifférenciés.

Si, dans ce groupe, la spermatogenèse est classique, l'ovogenèse présente des particularités. Lorsque les ovocytes I sont formés, chacun s'associe à deux choanocytes dédifférenciés qui seront annexés par l'ovocyte.

Autre particularité, les éponges présentent une fécondation indirecte : les spermatozoïdes, expulsés par un individu et ayant pénétré dans une autre éponge, seront capturés par des choanocytes différenciés. Ces derniers se dédifférencient en archéocytes, deviennent alors mobiles, pénètrent dans la mésoglée où se trouvent les ovules, et y transportent les spermatozoïdes.

Les éponges sont le plus souvent vivipares : après la fécondation, l’œuf se développe dans la mésoglée puis devient une larve nageuse (larve amphiblastula chez la plupart des espèces, ou parenchymula chez certaines éponges siliceuses), recouverte de flagelles, qui est libérée dans le milieu extérieur. La faible proportion de larves qui réussissent à survivre vont se fixer sur un support et se métamorphoser en éponge adulte.

Reproduction asexuée

Les éponges peuvent aussi se reproduire ainsi de façon asexuée. Des fragments détachés peuvent reformer une éponge entière (voir le paragraphe "Régénération"). Elles peuvent aussi produire des bourgeonnements de cellules indifférenciées, protégées par une coque solide, l'ensemble étant appelé gemmule (sauf chez certaines Hexactinellides, où ces "bourgeons" possèdent des cellules déjà différenciées et sont appelées sorites). Les gemmules (ou sorites) sont généralement libérées à la mort de l'individu et, si les conditions sont favorables, s'ouvriront et donneront de nouveaux individus.