Porifera - Définition

Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Anatomie

Les éponges sont des organismes diploblastiques { À vérifier, voir la rubrique "discussion"}. Elles ne présentent généralement pas d'élément de symétrie (mais il y peut apparaître chez certaines espèces une symétrie axiale).

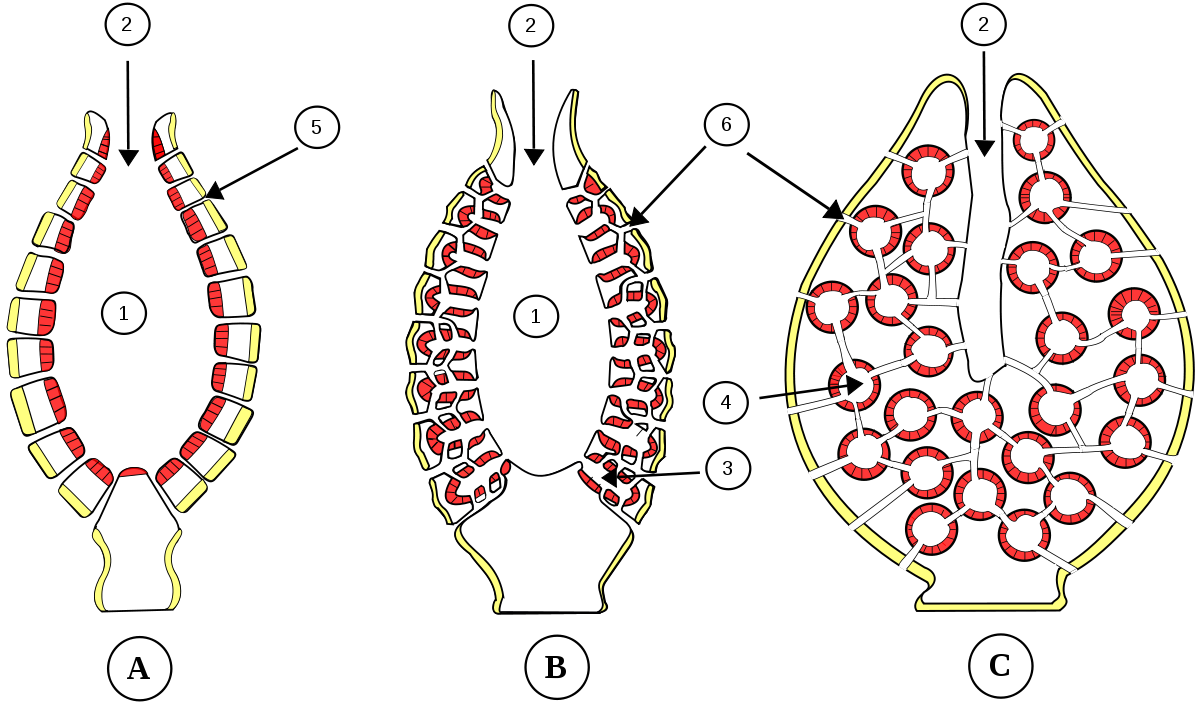

Les choanocytes sont figurés en rouge |

Les différents types d'organisation

L'évolution a fait en sorte qu'il est possible de reconnaître trois formes corporelles chez les porifères.

- La forme asconoïde, la plus simple des trois, ne se rencontre que chez les plus petites éponges (calcaires) et se caractérise par des pores inhalants (ou ostia) menant directement au spongocoele, lequel est tapissé de choanocytes.

- La forme syconoïde représente une évolution par rapport à la première forme, car les choanocytes ne tapissent plus le spongocoele mais plutôt une multitude de petits canaux radiaires, ou tubes vibratiles, qui ont pour avantage d'augmenter la surface de contact entre l'eau et les cellules de l'animal, permettant une plus grande absorption de nourriture.

- La forme leuconoïde est la plus complexe. Les choanocytes sont rassemblés en corbeilles vibratiles qui communiquent avec la spongocoele et les ostia au travers de canaux. Cette organisation a pour effet de ralentir le courant ce qui facilite le filtrage de la matière organique. On ne rencontre cette forme que chez les grosses éponges coloniales et siliceuses.

La structure histologique {en discussion, voir la rubrique "discussion"}

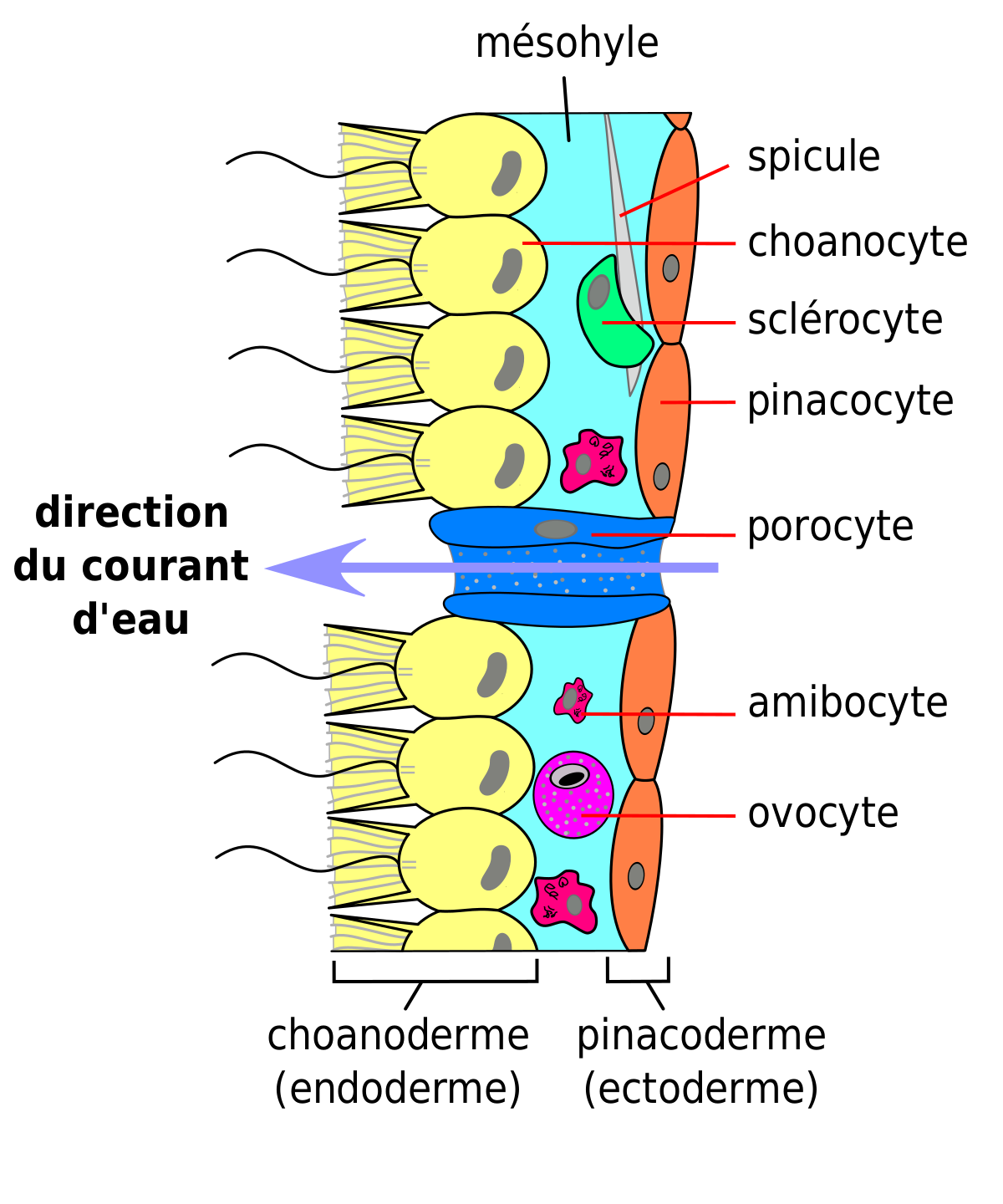

Structure histologique d'un Porifera de type asconoïde, vue en coupe

Les éponges, animaux diploblastiques, sont constituées de deux couches de cellules :

- L'ectoderme, aussi appelé feuillet externe ou couche dermale, est constitué de cellules épidermiques appelées pinacocytes. Elles forment un épithélium unistratifié, à une seule couche de cellules. Ces dernières sont plates, jointives, et recouvertes d'une très fine cuticule. Elles laissent par endroit place à l'ouverture d'un pore inhalant.

- L'endoderme, aussi appelé feuillet interne ou couche gastrale, est formé de cellules à collerette appelées choanocytes, qui présentent une ressemblance troublante avec des choanoflagellés. Le flagelle des choanocytes est utilisé pour assurer une circulation d’eau dans l'éponge, assurant ainsi indirectement la capture de nourriture, l'apport en dioxygène et l'éjection des déchets. Le choanocyte a aussi un rôle direct dans la nutrition (voir le paragraphe Alimentation)

Ces deux couches cellulaires sont séparées par une couche sans réelle structure, semblable à de la gelée, la mésoglée, qui contient différents types de cellules:

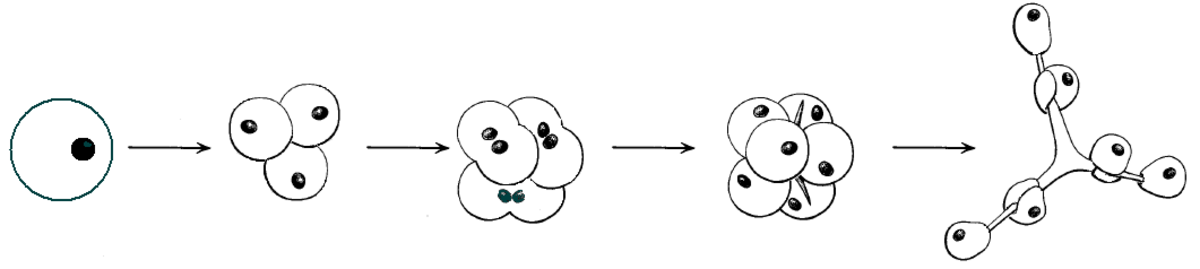

Synthèse d'un spicule calcaire triactine par des scléroblastes chez une éponge calcaire (Calcarea)

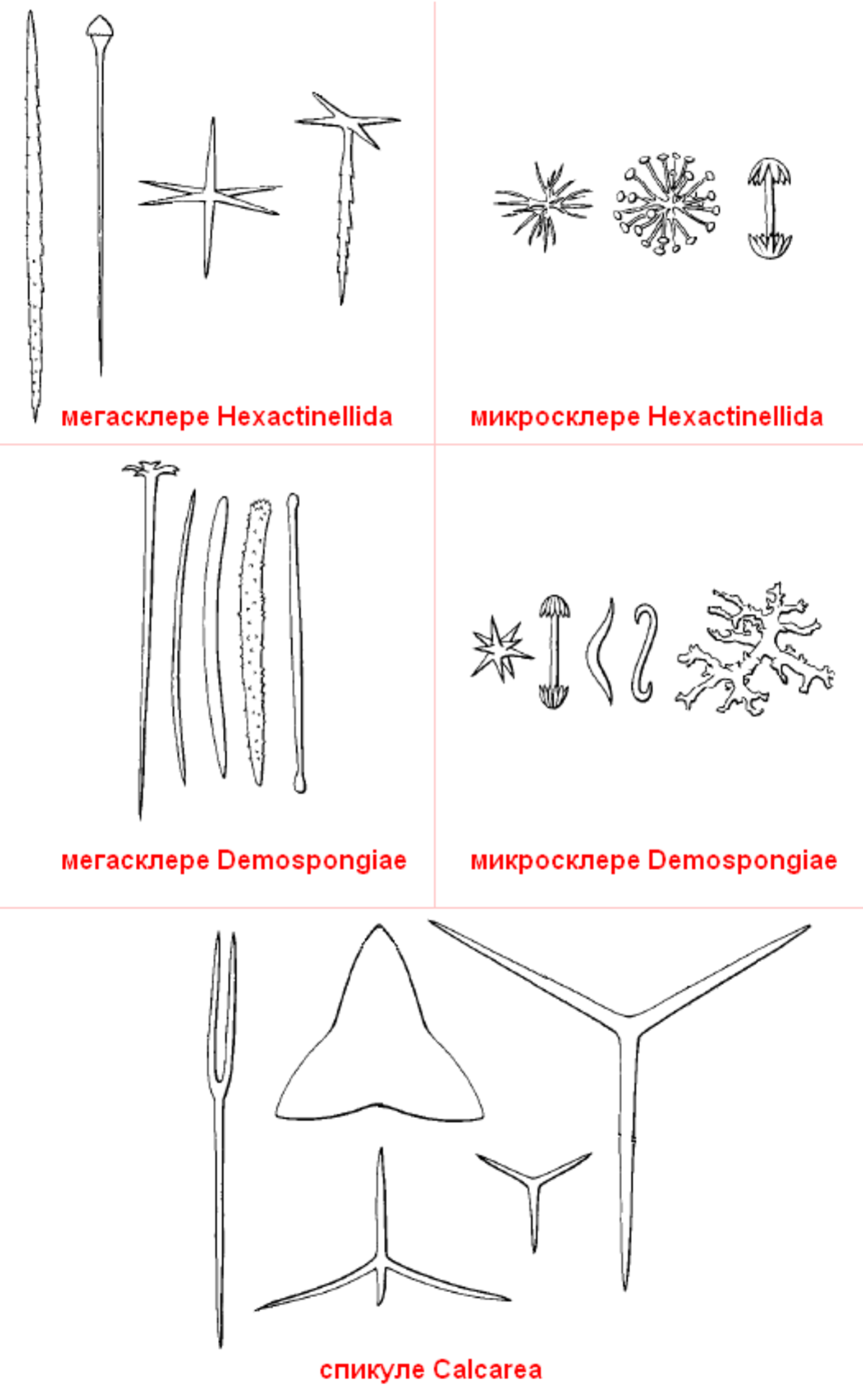

- Les scléroblastes produisent de minuscules aiguilles (spicules) qui peuvent être calcaires (carbonate de calcium) ou siliceuses (silice amorphe, appelée opale). Les spongioblastes produisent des fibres entrelacées de spongine, scléroprotéine soufrée riche en iode (de 8 à 14 %), apparentée au collagène. Spicules et fibres renforcent et rigidifient la structure. Les spicules sont isolés ou soudés les uns aux autres en une armature rigide nommée latis.

Différents types de spicules, classés selon l'appartenance systématique

- Les porocytes, qui sont des cellules creuses, permettent le passage de l'eau entre l'ectoderme et l'endoderme. Dans le type asconoïde, les porocytes mettent directement en communication la cavité interne (atrium ou spongocoele) avec l’extérieur. Dans les types plus complexes (syconoïde et leuconoïde), l'eau entre par des orifices inhalants (ostia), reliés à des canaux inhalants qui desservent les pores inhalants des porocytes ; l'eau passe alors dans une corbeille vibratile tapissée de choanocytes (endoderme), puis sort dans l'atrium par un canal exhalant. La multitude de pores permet à l’eau de traverser les différents tissus cellulaires pour arriver dans l’atrium. L’eau est ainsi filtrée puis évacuée dans l'atrium puis vers l'extérieur par un orifice plus gros (l’oscule). Selon la complexité de l’éponge, celle-ci peut présenter un ou plusieurs oscules.

- Les amibocytes (ou amœbocytes) sont des cellules capables de se déplacer comme des amibes, d'où leur nom. Peu différenciées, ces cellules seront capables de se dédifférencier en archéocytes, cellules totipotentes, qui elles-mêmes pourront se différencier en n'importe quelle cellule spécialisée, comme par exemple en gonocytes (qui assurent la reproduction), en phagocytes (qui assurent l'alimentation), en myocytes (cellules contractiles, essentiellement présentent autour de l'oscule, servant à la contraction musculaire), etc.

- Les cellules nerveuses forment un tissu nerveux diffus et très rudimentaire. Elles relient les pinacocytes de surface avec les choanocytes.

- Les collencytes sont des cellules dont les ramifications anastomosées sécrètent la gelée polysaccharidique qui constitue la mésoglée.