Tempête de sable - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Conséquences parfois amplifiées par l'homme

La « Mer de sable » (Zandverstuiving) du parc néerlandais Hoge Veluwe résulte des effets d'une tempête qui a emporté le sol agricole dégradé sur des centaines d'hectares (centre des Pays-Bas). Certains des effets des tempêtes de poussières qui ont affecté l'Amérique du Nord aux XIXe siècle et au début du XXe siècle ont une cause humaine. Les colons européens y avaient en effet coupé de vastes forêts et mis en culture des centaines de milliers d'hectares d'anciennes prairies naturelles qui protégeaient jusqu'à lors des sols fragiles (lœss). Ces sols mis à nus, dégradés par le labour et déshydratés par le soleil ont pris une consistance poudreuse, et ont été balayés par les tempêtes jusqu'à mettre à nu la roche mère et provoquer la faillite de milliers d'agriculteurs, contribuant à la crise économique de 1929. C'est pourquoi c'est au Canada et aux États-Unis qu'ont d'abord été développées les techniques d'agriculture plus extensive et/ou sans labour, qui ont efficacement protégé les sols.

De même, le surpâturage et la pullulation de campagnols suite à la régression de leurs prédateurs ont dégradé et fragilisés les sols de Mongolie, induisant des phénomènes de désertification, avec des envols de sable et de poussière qui peuvent opacifier l'atmosphère jusqu'à l'est de la Chine. Ces nuages peuvent modifier le climat et la pluviométrie, et en transportant des bactéries, virus et autres pathogènes, tout en diminuant l'activité désinfectante des ultraviolets solaires, ils pourraient avoir des impacts sanitaires.

De tels phénomènes sont devenus plus rares en Amérique du Nord, plus fréquents en Asie (s'y ajoutent les impacts des feux de forêts), et s'ils sont rarissimes en zone tempérée européenne, ils ne sont néanmoins pas exclus. À titre d'exemple, la « mer de sable » du Parc de Hoge Veluwe au centre des Pays-Bas est une ancienne zone agricole sableuse cultivée, dont le sol fertile déshydraté par une période de sécheresse a été littéralement emporté par une violente tempête au début du XXe siècle, avant d'être achetée par un riche industriel pour y planter des pins et y chasser, après quoi la zone est redevenue naturelle. La mer de sable y est aujourd'hui entretenue par une gestion adaptée, pour des raisons paysagères et patrimoniales.

Action du vent

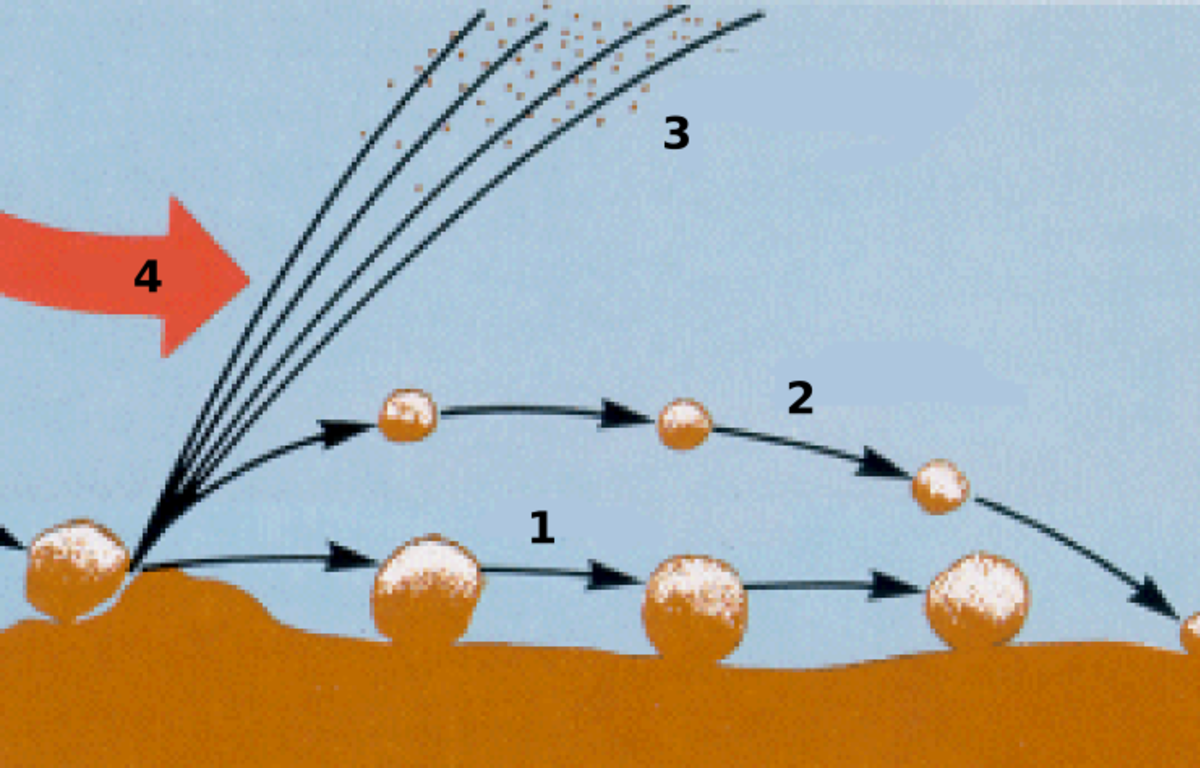

Le sable ou la poussière se déplacent de trois manières :

- par reptation, le vent déplace de proche en proche les grains les plus gros en un mouvement graduel et sans perte de contact avec la masse sous-jacente ;

- par saltation, les particules moins lourdes sont soulevées par le vent à une certaine hauteur et retombent sous l'effet de leur propre poids, en rebondissant et en éjectant d'autres particules par impact. Ce soulèvement est de l'ordre de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres ;

- par diffusion/suspension turbulente, les grains très légers peuvent être pris dans une turbulence mécano-thermique par les vents qui les transportent à une grande distance en les soulevant jusqu'à plusieurs dizaines ou centaines de mètres de hauteur.

Quand la vitesse du vent est inférieure à un certain seuil, qui dépend de la densité et de la cohésion du sol, il n'y a généralement pas de transport de particules. C'est surtout la suspension des particules très fines qui causent les tempêtes mais la saltation des particules un peu plus grosses contribue à bas niveau à la mauvaise visibilité.