Trempe - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Trempe avec transformation allotropique

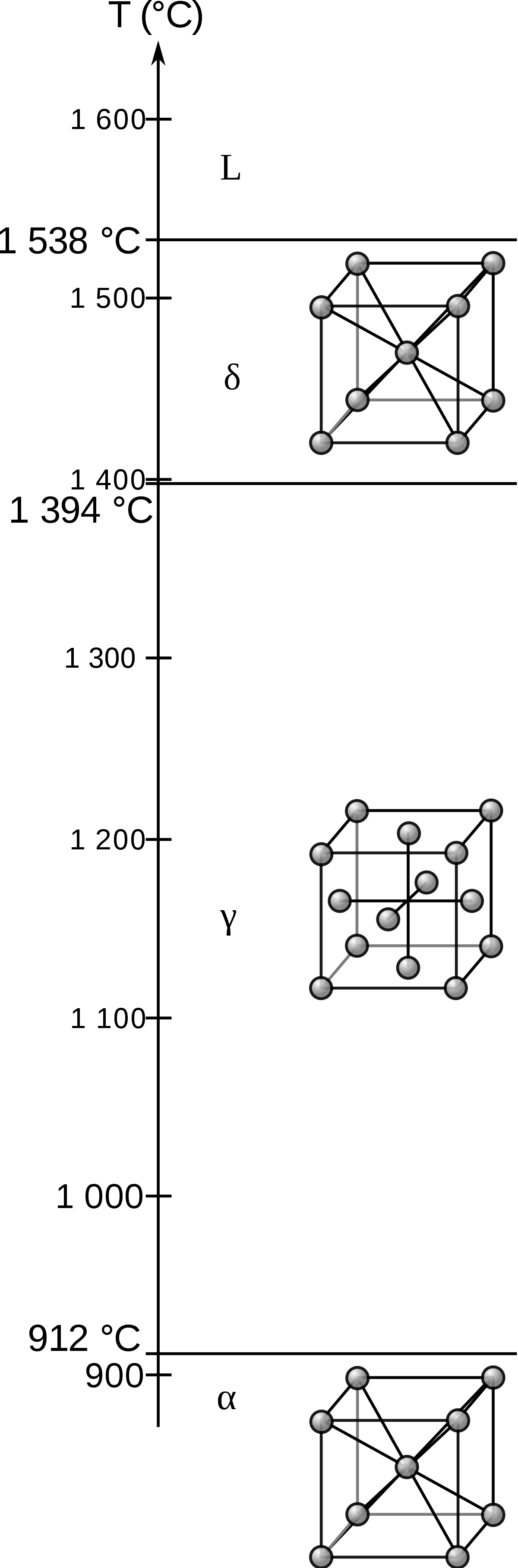

Le mécanisme de la trempe est lié aux changements de formes cristallines d'un métal en fonction de la température (les variétés allotropiques). Un métal est une forme cristalline au sein de laquelle des atomes peuvent venir se loger (composé interstitiel). La solubilité de ces atomes dans la maille dépend de la structure de celle-ci et de sa taille. Une variation brusque de température d'un cristal dans lequel est dissout une grande quantité d'un composant passant d'une maille munie de sites importants vers une maille plus serrée emprisonne ces atomes dans le nouveau cristal et crée une contrainte dans celle-ci.

Cas de l'acier

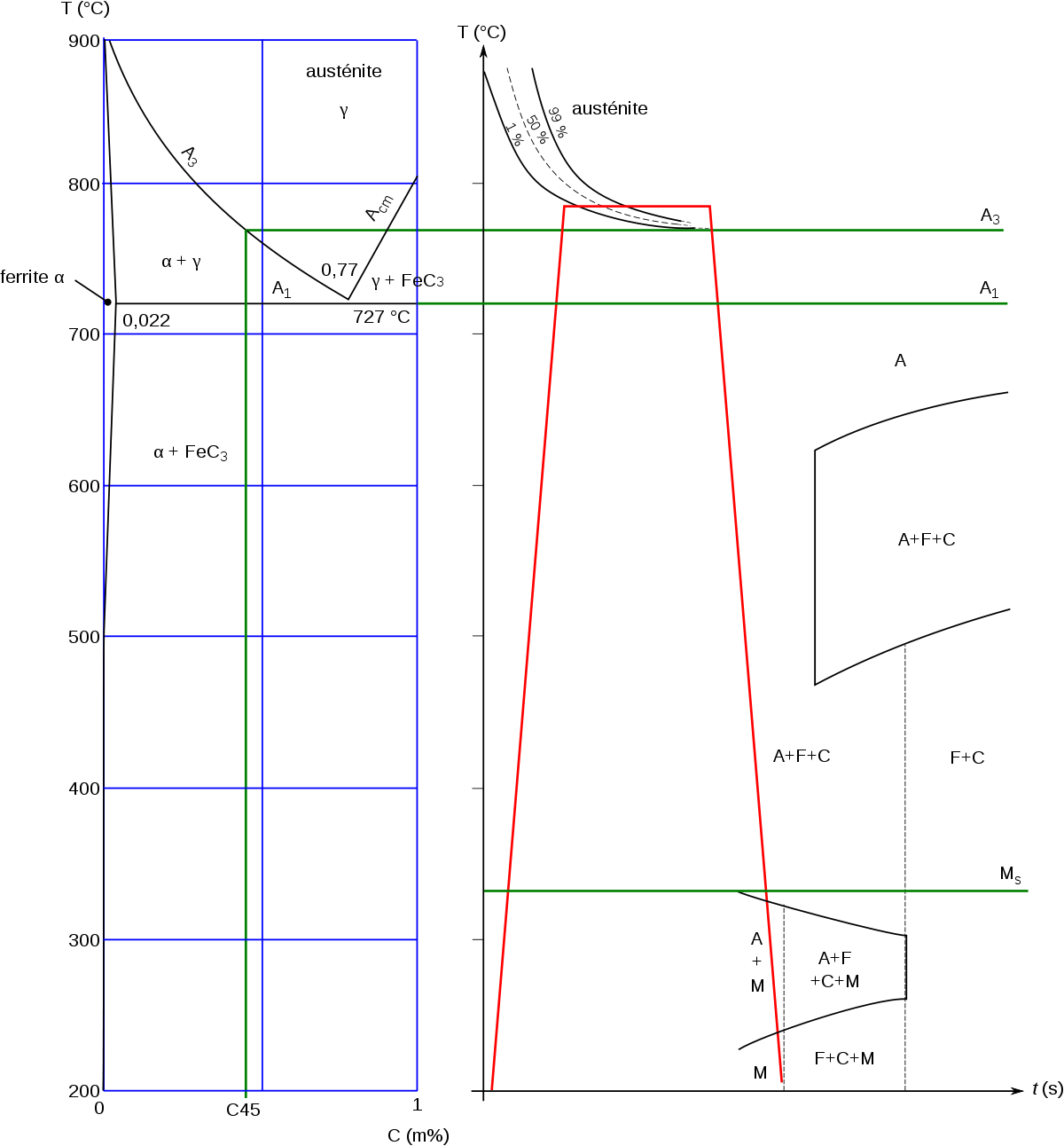

À basse température, l'acier est biphasé à l'état stable : il est composé de cristaux de fer avec du carbone en solution solide (structure ferritique ou α), et de cristaux de carbures de fer Fe3C. L'acier présente une transformation allotropique : il est cubique centré à basse température (ferrite α), et cubique à faces centrées à haute température (structure austénitique ou γ). Cette température de transformation dépend de la teneur en carbone ; ceci est représente par la ligne A3 du diagramme binaire fer-carbone. La trempe des aciers comporte donc un chauffage jusqu’au-delà de la température d’austénitisation, un maintien à cette température pendant un temps déterminé et un refroidissement à une vitesse déterminée.

Dans le domaine austénitique, le fer a une structure cubique à faces centrées (fer γ) qui possède des sites interstitiels plus grands que dans la structure cubique centrée (fer α), ce qui permet au carbone de se dissoudre beaucoup mieux dans le fer γ que dans le fer α. Les carbures Fe3C (cémentite et perlite) formés lors du refroidissement sont donc dissouts. Si on le soumet maintenant à un refroidissement lent et en équilibre, il y aura précipitation de carbures et on retournera à l’état initial avant l’austénitisation, chose qui ne nous intéresse pas car on n’aura pas obtenu le durcissement souhaité. Par contre, si le refroidissement se produit à une vitesse assez rapide (gouvernée par différentes variables qu’on abordera plus tard), les atomes de carbone n'ont pas le temps de diffuser, la précipitation est empêchée ; en conséquence, lorsque les atomes de fer reprennent leur configuration α, la matrice de fer est contrainte par les atomes de carbone. De cette façon, on obtient le durcissement.

Ce traitement de trempe transforme l’austénite en martensite, qui présente une dureté proportionnelle à la teneur en carbone. De même, en fonction de la teneur en carbone du matériau et de la vitesse de reforidissement, d'autres phases peuvent apparaître, comme la bainite.

Les paramètres principaux d'une trempe sont le taux de composants étrangers dissous dans le cristal, la vitesse de traversée de la zone de changement de variété allotropique ainsi que les proportions de certains additifs. Cette vitesse va déterminer quelle proportion de composant intrus va avoir le temps de migrer à l'extérieur du cristal sous l'effet des contraintes.

Pour les aciers, la zone de températures de 600 à 800 °C doit être franchie sans arrêt sinon une forme spécifique du métal pourrait se former. Si le passage de la zone de recristallisation est trop lent, celle-ci suit à l'intérieur de chaque grain des lignes de potentiels énergétiques correspondant à des plans dont la géométrie est liée aux plans de compacité maximale du cristal, créant des particularités non anisotropes et rendant la pièce fragile (structure de Widmanstätten).

Dans le cas de certains aciers, si la vitesse de trempe est très élevée (hypertrempe), on parvient à conserver la structure austénitique à température ambiante (austénite métastable). C'est le cas en particulier les aciers inoxydables de type X2CrNi8-10 (304L), X5CrNi8-10 (304), X2CrNiMo17-12-2 (316L) et X5CrNiMo17-12-2 (316).

Dans ce procédé intervient également la mise en solution de précipités d'éléments d'alliage qui ont, de manière générale, des dimensions trop importantes pour obtenir finalement un durcissement optimal. C’est ici que le procédé d’austénitisation joue son rôle principal. Cette température doit être choisie de manière à assurer une bonne répartition des éléments d'alliage, ce qui assure un durcissement homogène. C'est pour cela qu'il est important, lors de la conception de pièces destinées à être trempées, de veiller à avoir une forme homogène de la pièce, afin d'éviter des concentrations de matière en certaines parties, qui peuvent poser problème lors du traitement thermique.

En même temps, ce durcissement provoque aussi des effets indésirables comme par exemple une augmentation de la fragilité du matériau (diminuiton de la résilience). C’est pour cette raison qu'après la trempe martensitique, on effectue toujours un revenu (au minimum un revenu de détente aux environs de 200 °C). Après une trempe bainitique (ou trempe isotherme), le revenu est inutile.

De nombreuses variables influencent la qualité et les propriétés mécaniques de l’acier trempé et elles sont toutes importantes à maîtriser :

- la température de trempe ;

- le temps de trempe ;

- le taux de refroidissement (cooling rate) ;

- la composition chimique du matériau ;

De plus, au cours de la trempe il apparaît certains problèmes qu’on doit éviter ou contrôler selon la qualité du produit final à obtenir. Au cours du chauffage, la température n’est pas homogène dans la pièce (plus chaude sur la peau et plus froide au cœur). Ce gradient de température provoque des contraintes internes qui peuvent entraîner des déformations élastiques voire plastiques.

Pendant le refroidissement il existe aussi un gradient de température, mais de sens contraire. La transformation allotropique dont nous avons parlé ci-dessus (fer γ → fer α) implique aussi une déformation. À ce moment on assiste à une contraction volumique importante. On doit prêter beaucoup d’attention à ce point parce que comme la déformation est importante, elle peut provoquer des fissures en surface de la pièce. La résistance à la compression n’est pas la même qu’à la traction et le risque de fissuration est donc différent. C’est pour cette raison que le risque est présent particulièrement pendant le chauffage (il engendre des efforts de traction à la surface), mais on doit aussi contrôler le refroidissement (il engendre des contractions à la surface). C’est le liquide de trempe (entre autres) qui détermine la vitesse de refroidissement.

Un autre type de problèmes possibles lors de la réalisation d’une trempe sont les réactions avec l’atmosphère. Si on met l’acier en contact avec l’air, il peut y avoir décarburation et formation de calamine. L’acier peut être exposé à ces conditions non seulement pendant le chauffage mais aussi pendant le refroidissement (l’air libre est aussi un milieu de trempe). En connaissant les avantages et inconvénients de la trempe à l’air, on peut décider s’il vaut mieux choisir un liquide de trempe qui ne présente pas ces effets et en assumer les coûts. Voici quelques arguments qui justifient l’importance que les liquides de trempe ont dans les procédés de refroidissement. Pour éviter les problèmes de décarburation il est possible de traiter certains aciers alliés dans des fours sous vide.