Vol 501 d'Ariane 5 - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Le vol 501, vol inaugural de la fusée Ariane 5, a eu lieu le 4 juin 1996 et s'est soldé par un échec. La fusée s'est brisée et a explosé en vol, 40 secondes après le décollage, à la suite d'une panne du système de navigation.

L'incident, dû à un bug dans les appareils informatiques de navigation, a provoqué la destruction de la fusée ainsi que la charge utile – 4 sondes de la mission Cluster – d'une valeur totale de 370 millions de dollars, ce qui en fait le bug informatique le plus coûteux de l'histoire.

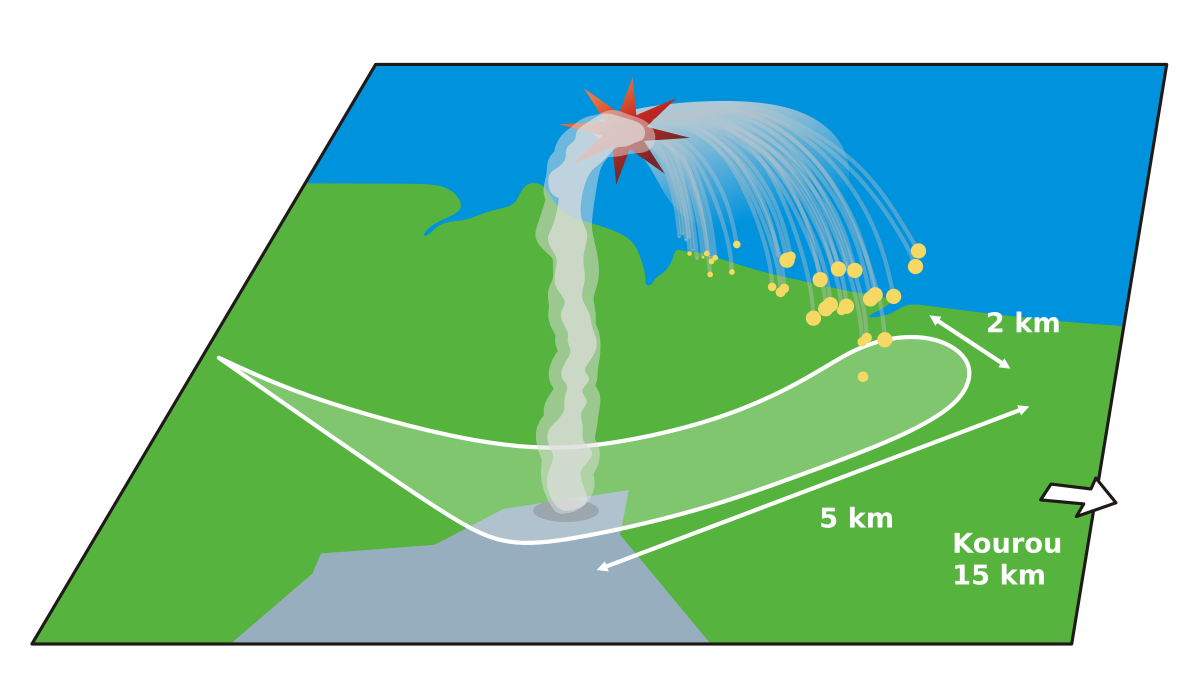

La fusée a explosé à une altitude de 4000 mètres au-dessus du centre spatial de Kourou, en Guyane française. L'incident n'a fait aucune victime (la fusée n'était pas habitée).

Chronologie des événements

Le 4 juin 1996 doit avoir lieu le premier lancement de la fusée Ariane 5. La visibilité était jugée suffisante. Le lancement initialement planifié pour 8h35, heure locale, a dû être retardé d'une heure pour cause de mauvaise météo.

À 9h35, les moteurs de la fusée se mettent en route, et les deux systèmes de guidage inertiel (le système principal et de secours) commencent à mesurer les mouvements de rotation et d'accélération de la fusée.

Après 37 secondes de vol, les fortes accélérations de la fusée provoquent un dépassement de capacité dans le calculateur du système de guidage inertiel principal, qui se met aussitôt hors service. Le système de guidage de secours (identique à l'autre) subit la même avarie, et s'arrête à la même seconde. Le pilote automatique, qui s'appuie sur les informations provenant du système de guidage inertiel, n'a alors plus aucun moyen de contrôler la fusée. L'échec de la mission est inéluctable.

3 secondes plus tard, le pilote automatique se met en route. Suite à une mauvaise interprétation du signal de panne des deux guidages inertiels hors service, le pilote automatique provoque une violente correction de trajectoire. Les tuyères des boosters et du moteur principal sont tournés jusqu'en butée, et la fusée part en virage serré.

La fusée dérape de sa trajectoire, et les boosters sont arrachés par le courant d'air décentré. Ce qui déclenche le mécanisme d'auto-destruction préventive de la fusée.

Le contrôleur de vol au sol, ayant perdu tout contact avec la fusée, télécommande son auto-destruction, cependant la fusée a déjà explosé.

Les débris de la fusée, qui se trouvait à environ 4000 m d'altitude, sont projetés au loin et s'éparpillent sur une surface d'environ 12 km² aux abords du centre spatial de Kourou, en Guyane française.

L'enquête

Le vol a été largement suivi, par caméra, radar, et télémesures et le dysfonctionnement du système de guidage inertiel a été rapidement cerné par l'équipe d'enquête comme étant la cause de l'incident.

Les informations des télémesures ont été envoyées au Centre national d'études spatiales de Toulouse, en France pour analyse, tandis qu'une équipe sur place s'affairait à récupérer les débris de la fusée. La priorité a été donnée aux débris qui présentaient un risque d'incendie, tels que des réserves de carburant non brûlé.

La récupération des débris a été rendue difficile, du fait que cette région est essentiellement composée de mangroves et de savanes, gorgées d'eau après la saison des pluies qui venait de se terminer. Des pièces lourdes telles que les tuyères – pesant plusieurs tonnes – ont été retrouvées sous plusieurs mètres d'eau, profondément enfoncées dans la vase.

La récupération des deux systèmes de guidage inertiel parmi les débris de la fusée, et l'analyse des informations encore présentes dans la mémoire des appareils a permis de retracer avec précision les dernières secondes du vol.

L'enquête s'est portée sur le cahier des charges du système de navigation, et les essais en laboratoire nécessaires pour obtenir l'autorisation de vol.

Des simulations de vol après-coup, utilisant les systèmes de guidage inertiel et l'ordinateur de bord, dans les conditions de vol d'Ariane 5 ont reproduit les événements qui ont conduit à l'explosion de la fusée. Les résultats correspondaient aux informations retrouvées dans les mémoires des appareils qui ont servi durant le vol.