Voûte d'échos faibles - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La voûte d'échos faibles est un terme utilisé dans l'analyse des données d'un radar météorologique pour désigner une zone de très faibles échos mais entourées et surplombées d'échos forts dans un orage, en particulier dans un orage supercellulaire. Cette voûte est le résultat du fort courant ascendant dans l'orage qui permet à l'humidité des parcelles d'air en convection de ne se condenser qu'à très haut niveau. La voûte d'échos faibles se produit seulement quand le courant ascendant est très fort. Il est le plus souvent associé avec des orages violents pouvant contenir des tornades. Lorsque le courant ascendant n'est pas assez fort, il peut former une zone d'échos forts en altitude mais sans voûte que l'on nomme surplomb (Weak Echo Region en anglais ou WER). Le surplomb et la voûte d'échos faibles ne sont pas visibles à l'œil nu par un observateur.

On utilise la reconnaissance de cette signature radar depuis 1973 aux États-Unis, où on le nomme Bounded Weak Echo Region ou BWER, et par la suite dans le reste du monde . On a remarqué que la densité de coups de foudre à l'intérieur d'un orage donne une structure similaire appelé le trou de foudre à l'endroit de la voûte.

Finalement, une voûte dans les échos radar peut être détectée aux niveaux moyens au centre d'un cyclone tropical en intensification mais le processus de formation est relié à la formation de l'œil du cyclone et ne doit pas être confondu avec la voûte d'échos faibles.

Description

Les « surplombs » et les « voûtes d'échos faibles » ont été découverts par les météorologues qui étudiaient la structure les orages avec le radar pour découvrir les caractéristiques de ceux donnant du temps violent (grêle, pluies torrentielles, rafales descendantes et tornades).

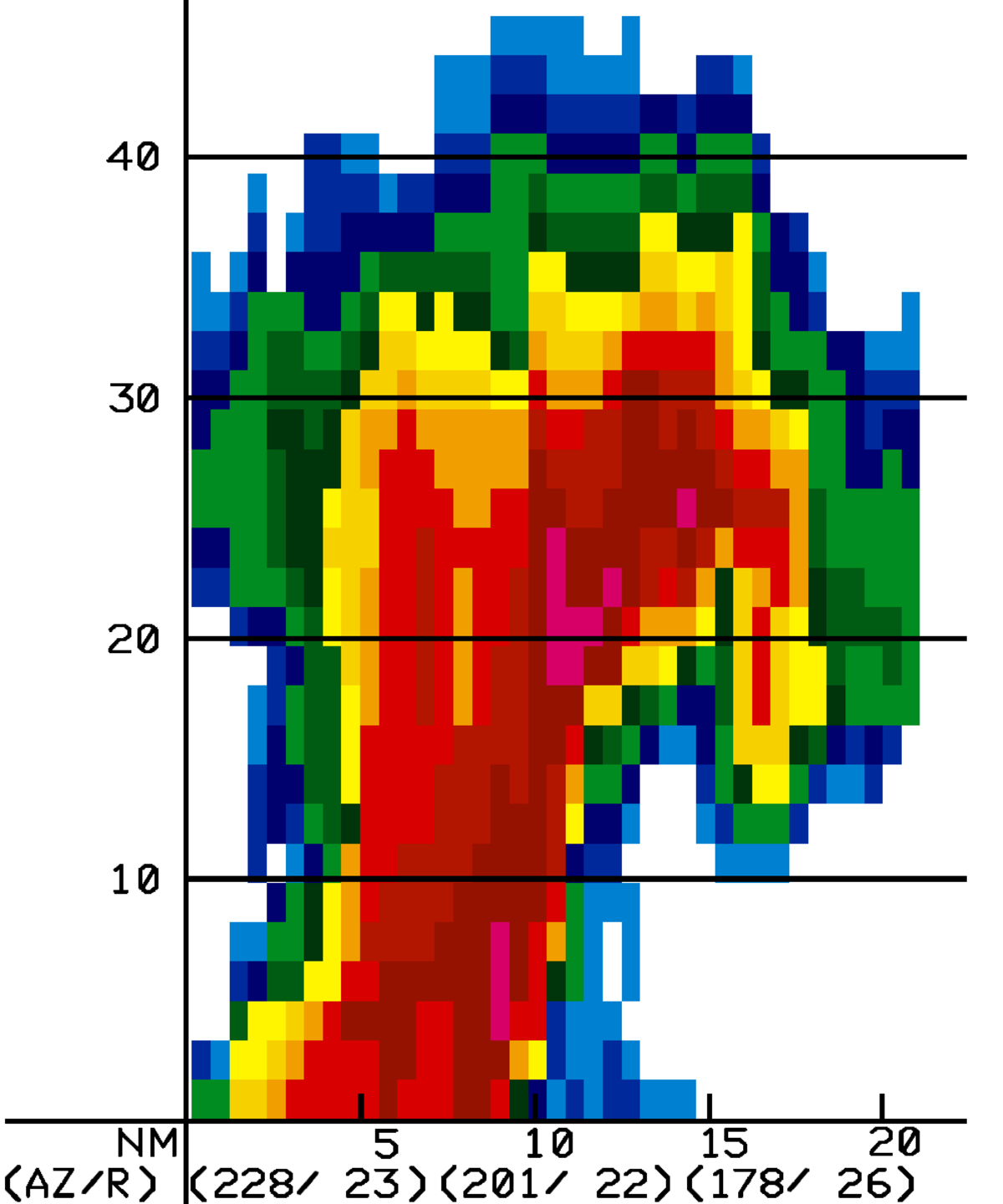

L'image de droite montre une coupe verticale dans une orage supercellulaire. On y remarque d'abord à gauche de forts échos (rouge) qui vont du sol jusqu'en altitude mais qui ne s'étendent à droite qu'en altitude, formant une zone d'échos surplombant le vide : le surplomb. Dans ce dernier endroit, on remarque que la base des échos plus forts forment un arc. Des coupes verticales dans le même axe mais sur des plans parallèles révéleraient que cette zone forme une coupole et c'est ce qu'on nomme la voûte d'échos faibles. On retrouve en général, la structure en surplomb ou en voûte aux altitudes entre 3 km et 10 km. Elle ne mesure que quelques kilomètres de diamètre.

Détection

Comme mentionné antérieurement, la détection des surplombs et des voûtes d'échos faibles se fait à partir de coupes verticales dans les données à trois dimensions du sondage d'un radar météorologique. Pour cela, il faut que ces données soient de haute résolution dans la verticale et l'horizontale. Les premiers radars de ce type ne sondaient que sur quelques angles d'élévation et ils étaient de faible résolution horizontale, laissant de grands vides de couverture. Quand on pense que les surplombs ne s'étendent que sur une dizaine de kilomètres en général, et les voûtes sur beaucoup moins, il est facile de voir que ces signatures ne pouvaient être détectées. L'augmentation du nombre d'angles sondés et de la résolution horizontale durant les années 1960 et 1970 a permis de les repérer lors de l'études des orages violents. Naturellement, comme la résolution du faisceau radar diminue avec la distance par son étalement, la probabilité de détection diminue de la même façon.

Originalement, le travail de repérage de ces signatures était fait manuellement en coupant à travers les échos orageux. Des algorithmes ont été développés par différents groupes pour leur repérage automatique grâce à l'analyse informatique des données. On peut mentionner entre autres durant les années 1980 et 1990 l'Observatoire radar J.S. Marshall de l'université McGill au Canada et le groupe NEXRAD aux États-Unis. Au début des années 2000, des réseaux de détection de la foudre à trois dimensions a permis de trouver des trous de foudre dans les orages importants qui correspondent avec l'emplacement des voûtes d'échos faibles. Un réseau de détection de ce type permettrait donc de perfectionner les algorithmes de détection