Yersinia pestis - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Yersinia pestis | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Bacteria | ||||||||

| Division | Proteobacteria | ||||||||

| Classe | Gamma Proteobacteria | ||||||||

| Ordre | Enterobacteriales | ||||||||

| Famille | Enterobacteriaceae | ||||||||

| Genre | Yersinia | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Yersinia pestis (Lehmann & Neumann, 1896) van Loghem, 1944 | |||||||||

| | |||||||||

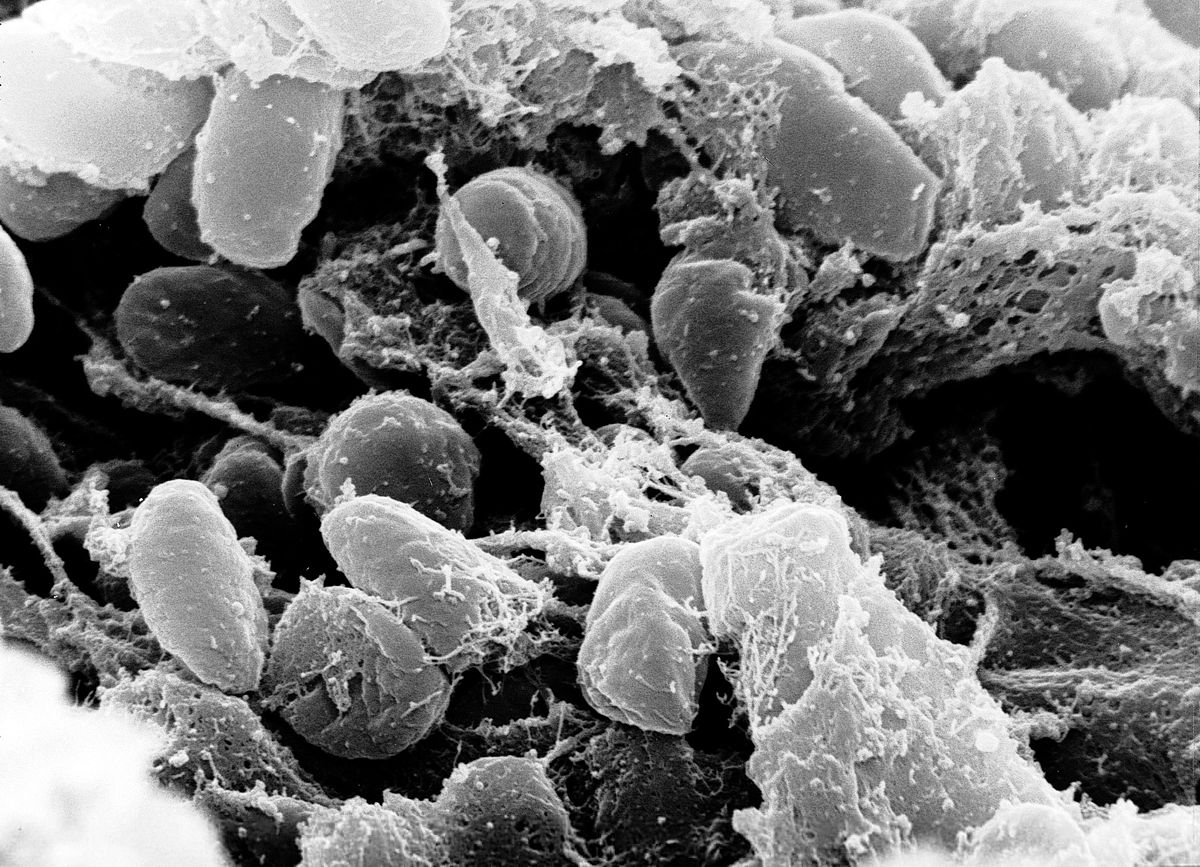

Yersinia pestis est une bactérie du genre Yersinia. Elle est responsable de la peste.

Elle fut découverte en 1894 par Alexandre Yersin, un bactériologiste franco-suisse travaillant pour l'Institut Pasteur, durant une épidémie de peste à Hong Kong. À l'origine, elle fut appelée Pasteurella pestis. Ce n'est que plus tard qu'elle prit son nom actuel, en hommage à Yersin.

Yersinia pestis a été identifiée formellement dans un charnier de peste de 1722 à Marseille (France), confirmant historiquement ce lien qui n'était pas toujours évident à une époque où le terme de « peste » était appliqué de manière un peu systématique à plusieurs maladies infectieuses.

Épidémiologie

Le bacille de Yersin existe chez les rongeurs sauvages qui représentent le réservoir naturel du germe et chez lesquels peut sévir la peste sylvatique. Le vecteur intermédiaire principal est le rat, animal très sensible au bacille pesteux. L'épizootie chez les rats est propagée par leurs ectoparasites, essentiellement par les puces (Xenopsylla cheopis). Le bacille se développe dans le tube digestif de la puce, le bloquant et incitant la puce à piquer davantage : lors de morsures, des bacilles sont régurgités dans la plaie, assurant ainsi la transmission de la maladie. Lorsque la population de rats est décimée, les ectoparasites en surnombre provenant des cadavres cherchent de nouveaux hôtes : si le nombre de rats survivants est réduit, les puces peuvent chercher à parasiter des hôtes inhabituels, en particulier l'homme. Les puces peuvent rester infectantes pendant plusieurs semaines.

Le rôle joué par les rats dans l'épidémiologie de la peste explique le cheminement des grandes épidémies de l'histoire. Ces rongeurs étant fréquents dans les ports, le point de départ d'une épidémie sur un continent se situait presque invariablement dans une ville portuaire où les rats pesteux provenant d'un foyer lointain étaient amenés par les navires.

Caractères bactériologiques

Cocco-bacille dont la coloration bipolaire est particulièrement nette dans le frottis de pus.

Culture lente, optimum de température = 28 - 30 °C. Pas d'uréase et germe immobile (différences avec les autres Yersinia).

Maladie chez l'homme

Chez l'homme, la maladie peut revêtir différents aspects suivant la porte d'entrée du germe et le stade d'évolution.

- Après la morsure de puce, le germe se développe sur place et après une courte incubation de 3 à 6 jours atteint par voie lymphatique le premier relais ganglionnaire (souvent inguinal en cas de morsure aux membres inférieurs). Là, la bactérie est provisoirement arrêtée et provoque le gonflement et la suppuration du ganglion, réalisant la peste bubonique, le bubon pouvant se fistuliser et laisser s'écouler le pus. Ce stade local est parfaitement curable et le malade est peu contagieux.

- La barrière ganglionnaire est rapidement franchie et, à la forme bubonique, fait suite la peste septicémique rapidement mortelle.

- Au cours de l'essaimage du germe, les poumons peuvent être le siège d'un foyer pneumonique. Cette pneumonie pesteuse rend le malade contagieux, les expectorations étant riches en bacilles. La propagation se fait alors très rapidement d'homme à homme par inhalation de particules chargées de germes qui engendrent d'emblée une peste pneumonique sans passer par le stade bubonique.